・性の科学

【目次】

(1) 性の起源

自分が持つ遺伝情報と他の個体が持つ遺伝情報を混ぜ合わせて、子供を作るやり方を「性」と呼びます。ヒトを始めとして、性を持つ生物はかなり多く、細菌やウイルスを除く地球上のほとんどの生物が性を持っています。ほとんどの生物にオスとメスがあり、生殖によって子孫を増やします。しかし、改めて考えてみると、生殖によって子孫を増やすシステムには、様々な欠陥があるような気がします。

例えば、生殖行為をするためには、必ず自分以外の相手が必要です。さらに、この相手は自分とは異なる性でなければならないので、性成熟した個体と出会っても、半数とは交配できないことになります。また、子孫を残せるのはメスだけなので、全体の半数がオスになると、繁殖効率は半分に低下してしまいます。これは性を持つ生物にとって、かなり大きなリスクのように思えます。「栄養が豊富で条件の良いときに自分一人だけで子孫を残すシステム」よりも、「一生懸命に相手を探して生殖するシステム」の方が良かったというのは、何とも不思議です。性を持たない生物も、かつては地球上にたくさんいたはずですが、実際に地球上に残っている生物は性を持つものが多いので、結果から見ていくと、性を持つ方が有利だったのは確かなようです。

図.1 ほとんどの動物に性があるはなぜか?

そもそも、生物にとっての「性」、そして「性の起源」とは、一体何なのでしょうか?シンプルな問いですが、これは非常に難しい問題です。「なぜ性があるのか」――これは実験ではなかなか証明できない問題だからです。私たち人間を含めて、身の回りの生物の多くは、オスとメスの2種類で生殖しています。生物学では、これを「有性生殖」といいます。性のある生物にとって、次世代を残すのに必要なものは、「精子」や「卵子」などの生殖細胞だけです。それ以外の細胞は必要ありません。そのため、生物に「性」ができるのと同時に、「死」という概念も生まれたのだと思います。生殖が終われば、生物としての役割を果たしたことになるので、老いて死んでいくことになります。

一方で、性を持たない生物は、「無性生殖」をして次世代を残します。大腸菌やアメーバなどの性を持たない生物は、繁殖のときに自分の遺伝情報を複製して倍に増やし、体が2つに分裂するときに、その半分ずつが新しい体に入ることで元の状態に戻ります。このように分裂することで、全く同じ遺伝子を持つ2つの細胞ができます。たとえ自分が死んでも、同じ遺伝子を持つ子孫がいるので、無性生殖をする生物では、「死」という概念が曖昧になります。単細胞生物の多くは無性生殖をするので、オスやメスといった性別がありません。

図.2 大腸菌は分裂することで繁殖する

ただし、正確に言うとある種の単細胞生物には、「性別に相当する違い」があります。無性生殖だけでなく、有性生殖をすることもあるのです。例えば、繊毛虫の一種であるゾウリムシには、「性別に相当する違い」が16種類もあります。異なる性のゾウリムシ同士が腹面で接触して、自分と相手の核を交換する「接合」という方法で、有性生殖を行います。接合が起こると、自分と相手の核が半分ずつ交換され、異なる遺伝子が自分の核に入ってきます。このとき、同じ性では接合しません。ゾウリムシの接合では、2つの細胞から新しい細胞が生まれる訳ではないので、私たちのイメージする生殖とは少し違います。お互いの遺伝子を混ぜ合わせることによって、自分の遺伝子をバージョンアップする感じでしょうか。

ゾウリムシは、普段は無性生殖(細胞分裂)だけで数を増やします。無性生殖の方が、有性生殖よりも簡単で繁殖効率が高いからです。しかし、600回ほど分裂をすると、寿命が尽きたように死んでしまいます。条件が良ければ1日に3回ほど分裂するので、寿命は200日ほどでしょうか。ところが、死ぬまでに他のゾウリムシと有性生殖(接合)をして、遺伝子を交換すると、新たなゾウリムシとなって生まれ変わります。すると、分裂回数はリセットされて、再び無性生殖ができるようになるのです。ここに、生物には「なぜ性があるのか」という疑問に答えるヒントがありそうです。つまり、無性生殖には「ある限界」があって、それを超えるために有性生殖があるのかもしれない――ということです。

図.3 ゾウリムシには、16種類もの性別に相当する違いがある

無性生殖の細胞分裂が止まってしまう理由は、染色体の中にある遺伝子が損傷して、上手く働かなくなるからです。遺伝子の損傷は、細胞分裂のときに一定の確率で発生するミスコピーと、活性酸素や紫外線などによる遺伝子の損傷が修復できなかったときに生じます。もちろん、分裂のたびに遺伝子があちこち損傷したら困るので、細胞には「遺伝子が間違っていないかチェックする機能」が何重にもあります。しかし、遺伝子のコピーを繰り返していくうちに、少しずつですが確率的に、遺伝子に損傷が蓄積されるものなのです。

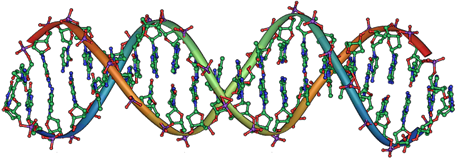

損傷した遺伝子を何とかするには、自分の遺伝子のどこが傷付いているかを調べて、修復する必要があります。そして、傷を調べる簡単な方法は、別の誰かの遺伝子と比べることです。つまり、普段から予備の染色体を持つようにして、ときどき他の個体の染色体と半分交換してチェックし、上手く働く遺伝子だけを編集して使うようにすればいい訳です。このとき、自分と全く同じ種類の細胞と比べるより、少し違うタイプの細胞と比べる方が合理的です。なぜなら、同じタイプの細胞は、同じ箇所に傷ができる可能性が高いので、比べる意味が薄れるからです。「劣化した遺伝子のリフレッシュ」――そのためのメカニズムが、有性生殖だったのです。これが、「性の起源」なのではないかと考えられています。

実際に、有性生殖をする生物の染色体は2本1組で、片方が使われているとき、他方は使われません。どちらの染色体が使われるのかは、ランダムな部分があります。だから、もし染色体の両方に損傷があると、どちらの染色体の遺伝子が発現してもアウトです。血友病やフェニルケトン尿症、ウィルソン病などのいわゆる「劣性遺伝の疾患」が、これにあたります。逆に言えば、2本のうち片方に問題がなければ、大半は発病せず何とかなる訳です。

図.4 DNAのコピーは、約100万分の1の確率でミスが起こる

(2) 様々な生物の性の戦略

(i) 無性生殖と有性生殖の両方を行うミジンコ

多細胞生物の多くは有性生殖をしますが、無性生殖をする多細胞生物もいます。その代表が、小型の甲殻類であるミジンコです。ミジンコは、普段はそのほとんどがメスで、メスの卵ばかりを産みます。この子孫は自分と同じ遺伝子を持つクローンで、このような増え方を「単為生殖」といいます。しかし、生息密度が高くなったり、生息環境が悪くなったりすると、オスの卵を産んで交配し、有性生殖をするのです。有性生殖でできた受精卵は、「耐久卵」と呼ばれて過酷な環境にも耐えることができ、環境が好転するまで孵化しません(天然高分子化合物(糖類)を参照)。

こうしたミジンコの性のパターンは、単細胞生物に近い生活環に見えます。ゾウリムシのような「遺伝子のリフレッシュ」とは少し違いますが、「環境への適応」という意味が強いのでしょう。実際に、ミジンコは人間の15分の1程度しかDNAの情報量を持っていないのに、タンパク質を作る遺伝子の数は少なくとも1.4倍あり、これまでにゲノム解読された中では、最も多い遺伝子を持っていることになります。遺伝子に刻み込まれた環境適応力を駆使して、これまで生き延びてきたのだと考えられています。

図.5 ミジンコは、無性生殖と有性生殖の両方を使い分ける

(ii) 両性具有のカタツムリ

ギリシア神話に登場する「ヘルマフロディトス」のような両性具有の生物もいます。カタツムリやナメクジ、アメフラシ、ミミズなどのような「雌雄同体」というタイプの生物は、同一個体の中にオスとメスの両方の生殖器官を持っています。ただし、雌雄同体の生物は、自分の配偶子(精子や卵)だけでは生殖できないタイプが多いです。普通は別の個体と交尾をして、互いの精子を交換します。

例えば、カタツムリやミミズでは、体の前後に並んで雄性器と雌性器があり、2個体が行き違うように逆向きに並んで、互いの精子を雌性器に注入し合います。アメフラシでは、体の左右に雄性器と雌性器があり、雄性器を雌性器に挿入した方がオスの役割をしますが、その個体の雌性器に別個体がオスとして交尾することもあり、数個体が数珠つなぎになるのも観察されています。いずれの場合も、自家受精を行うことはまれで、ほとんどは別の個体との間で生殖を行うのが普通です。ミジンコと違って、なぜ自分の配偶子だけで積極的に生殖しないのかは不明ですが、やはり「遺伝子のリフレッシュ」が関係しているのだと思われます。

図.6 雌雄同体のカタツムリ

(iii) 性転換をする魚

他に変わったところでは、生活環の中で「性転換」をする魚類がいます。クマノミ類やハゼ類、ハナダイ類、ベラ類など、世界中で500種類以上が知られていて、それらはメスからオス、またはオスからメスへと性別を変化させます。例えば、ディズニーのアニメ映画「ファインディング・ニモ」に登場して一躍有名になったカクレクマノミは、幼魚期にはすべてがオスですが、体が大きくなるにつれて、メスに性転換するものが出てきます。これを「雄性先熟」といいます。雄性先熟を行う魚の多くは、一夫一妻制で生殖を行います。メスが一度に産める卵の数は体の大きさに依存するので、体の大きいメスの方が繁殖に有利です。そのため、「若くて小さいときはオスとして暮らし、大きくなったらメスに性転換して、卵をたくさん産む」という戦略を取っているのです。

図.7 大きくなるとメスに性転換するカクレクマノミ

一方で、ベラ科のキュウセンのように、メスからオスに変わる魚もいます。これを「雌性先熟」といいます。雌性先熟を行う魚の多くは、一夫多妻制で生殖を行います。このようなタイプの魚は、オスが自分の縄張りを持っていて、縄張りの中のメスたちと生殖を行います。当然、縄張り争いは激しいので、体の小さなオスは不利です。そこで、体の小さなうちはメスとして暮らし、縄張り争いに勝てるくらいの大きさになったら、オスに変わるという戦略を取っているのです。

図.8 大きくなるとオスに性転換するキュウセン

そんな性転換をする魚の中でも、個体が置かれている環境によってメスからオス、オスからメスへと自由に変わる魚がいます。これを「双方向性転換」といいます。例えば、ベラ科のブルーヘッドは、群れの中で一番大きな個体がオスとなり、一夫多妻のハーレムを築いて、多くのメスを従えています。しかし、何らかの理由でこのオスが群れからいなくなると、メスの中で一番大きな個体が性転換してオスになります。性腺は卵巣から精巣に変化し、行動も完全なオスへと変身します。ただし、元々いたオスが群れに戻ってくると、先ほどオスになった魚は再びメスに戻ります。視覚的合図によって遺伝子にエピジェネティックな変化が起こり、男性ホルモンの「アンドロゲン」と女性ホルモンの「エストロゲン」の分泌量に変化が現れ、性転換すると考えられています。こうした性転換は、「自分の子孫を残す」という目的に有利な戦略を取った結果です。

このように、社会的な環境によって性転換が誘発されたり抑制されたりすることを、「性転換の社会的調整」といいます。集団構造に依存して性転換する動物では、繁殖形態と雌雄の体の大きさに明確な相関がみられます。一夫一妻制の繁殖形態を持つカクレクマノミでは、メスが多くの卵を産むことが繁殖効率を上げることになるため、体の大きい個体がメスである方が有利であると考えられます。一方で、ベラ科のキュウセンやブルーヘッドのように一夫多妻制の繁殖様式を持つグループでは、オスは体が大きい方が交尾に有利であることから、必然的に体の大きい個体がオスになると考えられます。

図.9 双方向性転換するブルーヘッド(青色の魚がオス、黄色の魚がメス)

(3) 性の2倍コストとは?

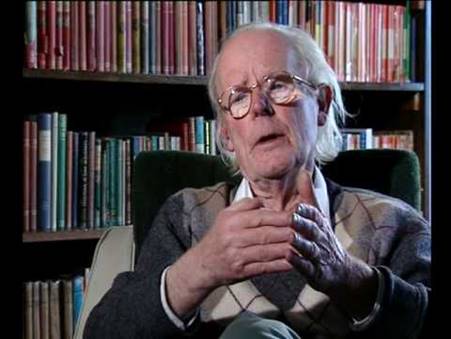

生殖をしたとき、自分の遺伝情報のどれだけが子供に伝わるのかを考えてみましょう。無性生殖では、元々自分が持っていたものを複製し、それがそのまま子供に伝わるので、遺伝情報の伝達率は100%になります。この場合の子供は遺伝的な複製であり、自分と全く同じ遺伝情報を持つことになります。一方で有性生殖では、親から子へ遺伝子が父母から半分ずつ伝わるので、遺伝情報の伝達率は50%です。つまり、自分の「遺伝情報を伝える」という点で考えると、無性生殖の方が有性生殖より世代当たりで2倍も有利になります。20世紀の生物学に多大な影響を与えた数理生物学者のジョン・メイナード=スミスは、これを「性の2倍コスト」と呼びました。性の2倍コストが存在するのであれば、地球上は無性生殖の生物ばかりになってもおかしくないように思われるのですが、実際にはほとんどの生物が有性生殖なのです。これは大きなジレンマです。

図.10 メイナード=スミスは、生物学の分野にゲーム理論などの数学的な理論を導入したことで知られる

遺伝情報の伝達率が低い有性生殖には、その不利さを補って余りある、何らかの「有利性」が存在するからとしか考えられません。2倍ものコストを克服する「有利性」として、今のところ有力な仮説は、「有性生殖は種の中に遺伝的多様性を確保することができるから」というものです。有性生殖では、親から子へ遺伝子が父母から半分ずつ伝わります。そのため、常に各世代の遺伝子は、少しずつ違いがあります。一方で無性生殖では、何世代を経ても、すべての子孫が同じ遺伝子を持つクローンです。無性生殖の個体が遺伝的に変化するには、1遺伝子当たり100万分の1くらいの頻度で起こるまれな突然変異に頼るしかありません。そのため、無性生殖では遺伝的多様性を生み出すという点で不利益が大きく、周りの環境条件が大きく変化した場合、その変化に適応できずに全滅してしまう恐れがあります。様々な環境で生存可能な色々なタイプの個体が子孫の中にいた方が、長い時間を生き延びることができる確率が高まるだろうということです。実際に酵母を使った実験でも、環境が変動するときには、有性生殖をするタイプが生存に有利になるという結果が得られています。

表.1 有性生殖と無性生殖の違い

|

|

有性生殖 |

無性生殖 |

|

効率 |

悪い × |

良い 〇 |

|

多様性 |

高い 〇 |

低い × |

|

環境の変化 |

強い〇 |

弱い × |

生物を取り巻く環境は、絶えず変化しています。気候などの物理的な環境だけでなく、食物連鎖、寄生と共生、病原体やウイルスなどとの相互関係によって形作られる、様々な生物環境の中で生存していくには、絶えず遺伝的に変化し、環境に適応していかなくてはなりません。「生物が生殖行為を絶って遺伝子が固定化されると、進化の競争の過程で敵対する種に追い付かれ、間もなく制圧されてしまう」と、神経生物学者のポール・シャーマンは説明しています。この理論は、「生物は今の状態に留まっていることができない」という点から、児童小説「鏡の国のアリス」に登場するせわしなく足を動かしている赤い服を着た太った女王になぞらえて、「赤の女王仮説」と呼ばれています。一定の場所に留まり続けるためには、女王は常に走り続けなくてはならない運命にあるのです。しかし、このメリットが「2倍のコスト」を上回るのかどうかは、実はよく分かっていません。「突然変異で生じた有害遺伝子を、集団中から捨てる効率を高めるからではないか」という議論もありますが、やはり2倍のコストを乗り越えられるかどうかは分かっていません。性の進化は、依然として大きな問題であり続けているのです。

図.11 赤の女王仮説は、生物種間で継続的に起こっている進化的軍拡競争を記述したものである

しかしながら、「性のコストは実際には2倍よりもずっと小さいのではないか」という研究もあります。性の2倍コストは、「増殖に寄与しないオスが集団中に半分いることで、無性生殖を行う生物集団と比べて増殖率が半減してしまうこと」が問題でした。それなら、集団中のオス比が小さい状況では、性のコストは2倍よりもずっと低くなるはずです。オス比が小さければ、有性生殖に小さなメリットしかなくても、無性生殖より有利になれるかもしれません。実際に、有性型と無性型が共存する「アザミウマ」という昆虫では、集団の中に無性型が多い場所ほど、有性型の中のオス比が小さくなっていることが分かっています。無性型との競争が厳しいところでは、オス比を下げることで、性のコストを下げて対抗していると考えられます。

図.12 アザミウマは受精せずに発生すればオスに、受精するとメスになる

地球上のほとんどの生物が有性生殖を行っているという現実は、無性生殖よりも有性生殖を行う生物の方が、生存に有利だったことを示しています。しかし、中には生殖行為を行わずに、繁栄を謳歌している生物もいます。ジョン・メイナード=スミスが「進化のスキャンダル」と呼んだ生物がそれで、5,000万年も前から無性生殖だけで繁栄してきた「ヒルガタワムシ」という淡水に生息する生物です。クローンだけの世界では、遺伝的多様性が確保できないため、進化論的には種の存続に不利なはずです。一般的に無性生殖だけで繁殖する生物は、有害遺伝子の蓄積により、数十万年以内に絶滅する可能性が高いとされています。しかし、ヒルガタワムシはその理論を真っ向から覆すような存在です。最近の研究では、ヒルガタワムシは染色体の修復能力が異常に強いとか、周囲の微生物からDNAを取り込むという離れ業を駆使して、遺伝的多様性を確保しているといわれています。しかし、まだまだ謎の多い生物であり、ヒルガタワムシの研究が進めば、性の謎についても分かってくるかもしれません。

図.13 水滴1個の中で、100匹近くのワムシが生存できるという

私たち自身、「個人の死」というものからは、逃れることができません。しかし、「死」にも生物的な意味があります。「死」というプロセスは、38億年に及ぶ生命の歴史の中で、最も偉大な発明の1つです。不老不死で生殖しない生物がいたとしたら、それは「進化」することを止めた生物です。進化しない生物がいたとしたら、それは刻々と変化する環境に適応できず、いずれ絶滅するでしょう。今のところ不老不死の生物は存在せず、個体には必ず「誕生から死」というライフサイクルがあります。その途中で生殖行為を行い、次世代へ種をつなぐというのが、多くの生物にとっての「性」というシステムです。「死」と「性」というものがあるからこそ、生殖をして遺伝的多様性を確保できる訳です。しかしながら、もし「生殖行為をせずに次世代を作ること」が可能になれば、そうした「性」の意味は薄れてくるかもしれません。

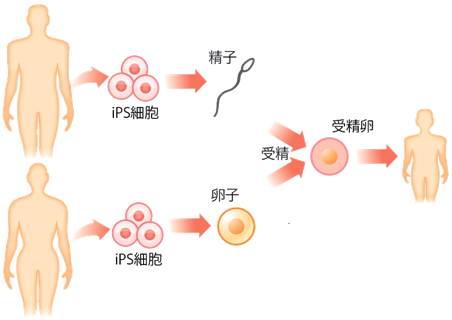

例えば、技術的にはすでに「iPS細胞」から作った生殖細胞を人工授精させることで、親と同じ遺伝子を持つクローンを作ることが可能です。人の皮膚や血液からiPS細胞を作って、そのiPS細胞で精子と卵子を作ることで、親と遺伝子が同じ子供を作ることが理論的にはできる訳です。Y染色体の異常や何らかの遺伝子の異常によって精子や卵子を作れない人、もしくは同性カップルでも、将来的には自分自身の体細胞から自前で精子や卵子を作り出し、次世代に自分の遺伝子を残すことも可能になると考えられます(自然界の哺乳類では、今のところ見つかっていない「単為生殖」も可能です)。すでにマウスでは、体細胞のiPS細胞から作った精子と卵子から、新しいマウスを生み出す実験に成功しています。さらに2015年には、ケンブリッジ大学などの研究グループが、ヒトiPS細胞から精子や卵子のもとになる「始原生殖細胞」を安定的に作ることに成功したと発表しました。そして2020年には、ヒトiPS細胞由来の始原生殖細胞から「卵原細胞」や「前精原細胞」を分化させることに成功しています。

ただし、文部科学省が2010年に出した指針では、「ヒトiPS細胞から精子や卵子まで作成すること」は認められたものの、「受精させてヒト胚を作成すること」は禁止されています。精子と卵子という配偶子を人為的に作り出し、新たな生命を生み出すという行為に対し、「生命の尊厳」という倫理上の大きな壁があるからです。ヒトのクローン作製については、生命倫理の面から各国が法律で厳しく禁止していて、破ったら罰則もあります。しかし、公海上でクローン実験を行うといっている宗教団体もあります。どこの国にも属さない公海上なら、国家が禁じる実験を行っても罪に問われないという理屈です。学会や国がいくら禁じている実験でも、強固な意志を持つ研究者を止めることは、もはやできないのかもしれません。

図.14 iPS細胞から生殖細胞を作ることができる

(4) なぜ男は浮気をするのか?

(i) ベイトマンの原理とは?

すべての生き物は、自らの遺伝子の複製を最大化するために、他の生き物との間で複雑なゲームを行っています。遺伝子を「貨幣」、環境を「市場」とするなら、それは市場で遺伝子という貨幣を最大化しようとする「経済学」として扱うことができる――このような理論で、生物学に経済学を初めて導入したのが、アメリカの進化生物学者であるロバート・トリヴァースです。1972年、トリヴァースは男女の性差について、重要な論文を発表しました。これは、現在では「親の投資理論」と呼ばれています。トリヴァースは、男女の生殖細胞(精子と卵子)の違いが原因となって、色々なレベルにおいて「親の投資」が違いをもたらしていると主張しました。

図.15 トリヴァースの理論は、進化生物学に大きな影響を与えた

人間も動物なので、「より強くて優秀な遺伝子を次の世代に残したい」という原始的かつ根源的な欲望を持っています。進化生物学者のリチャード・ドーキンスは、ヒトを含むすべての生き物は「後世に遺伝子を効率的に伝えていくための乗り物(ヴィークル)」に過ぎないと述べました。我々人間は、「利己的な遺伝子」の欲望から逃れる術はありません。そのため、男女ともに優秀な遺伝子の持つ異性には、魅力を感じるようになっています。

ただし、女性は子孫を残すに当たって、より多くの初期投資をしなければなりません。妊娠のために子宮内膜の増殖、卵子の成熟、排卵などを経て、限られた期間しか妊娠ができないからです。それに加えて、女性が作り出せる卵子の数は、一生の間でわずか400個ほどしかありません(新生児の卵巣には約80万個の原始卵胞がありますが、その多くは自然に潰れてしまいます)。また、女性はいったん妊娠すれば出産まで少なくとも9カ月かかり、この期間は体が不自由になり、自立生活が困難になります。一方で、男性は加齢とともに精子の質や数に変化はあるものの、生殖機能に疾患などがなければ、ほぼ無制限に精子を作ることができます。また、男性は妊娠することもなく、女性のようなデメリットはありません。男と女で、性や恋愛についての考え方が根本的に違うのは、この差があるからなのです。

図.16 生物は、遺伝子によって利用される「乗り物」に過ぎない

世の中の男性は、なぜ性懲りもなく浮気を繰り返すのだろうかと、理解に苦しんでいる女性は多いことでしょう。しかし、進化生物学的にいって、「オスは浮気をする生き物」です。なぜなら、オスは精子の生産コストが低いため、繁殖速度にほとんど制限がなく、「数打ちゃ当たる方式」で精子をばら撒いてたくさんの子供を作るのが、遺伝子の複製を最大化する最適戦略になるからです。メスが生涯で繁殖できる回数には、生理的・機能的な限界があるので、交尾の相手を特定のメスだけにすると、自分の遺伝子が残せる量は限られます。それ故に、次から次へと新しいメスを求めて交尾するのが、進化生物学的には合理的なのです。これが時代と場所を問わず、権力を握った男がハーレムを作ろうとする理由です。ユーラシア大陸の大半を征服して、巨大なハーレムを作ったチンギス・ハーンは、とてつもない数の子孫を残しています。モンゴル人の実に4人に1人がチンギス・ハーンの「直系の子孫」で、世界の男性(約37億人)の0.5%、すなわち1,850万人が「蒼き狼」と男系でつながっているとの研究もあります。

それに対して、メスは卵子の生産コストが高く、妊娠後も多くの投資をしなければならないので、交尾の相手には質を求めます。訳の分からない馬の骨に種付けさせられて、ダメな遺伝子を自分の子に混ぜられたら大損害ということです。メスが生涯で繁殖できる回数には、生理的・機能的な限界があるので、交尾相手の選択には慎重になります。そのため、オスはできるだけ多くのメスと交尾しようと互いに争って競争するようになり、メスは貴重な卵子を最大限有効に使うために、どのオスとつがいになるかを慎重に選好するように進化してきました。ヒトを含む多くの動物で、メスが配偶者選択の主体になっているのはこのためで、これを「ベイトマンの原理」といいます。

図.17 メスの方がオスよりも繁殖に大きなエネルギーを費やすので、ほとんどの種でメスはオスにとって希少資源となる

進化論的には、オスは「競争する性」、メスは「選択する性」として設計されました。少年漫画でスポーツが好んで描かれるのは、「競争」が男性読者を夢中にさせるからです。それに対して、少女漫画で描かれるのは、ヒロインの「選択」です。女にとってのエロスとは、最も優秀なアルファから愛されることであり、女が最も欲情するのは、ヒロインを巡ってアルファやベータの魅力的な男たちが争う場面を想像することです。少女漫画で重要なのは「セックス」ではなく、そこに至るまでの「物語」なのです。男の裸体をいくら見せても、ロマンスがなくては、女は興奮しないということです。

最後に、イスラエルの小学校で行われた、男女間の競争に向かう姿勢を比較した実験を紹介しましょう。体育の授業で、小学4年生に一人ずつ40 mを最初に走ってもらいました。先生がそれぞれの児童のタイムを計って、次に同じようなタイムの子供たち同士で一緒に走らせました。すると、男子児童は競争的な環境に強く反応し、一人で走ったときより平均のタイムが速くなりました。一方で女子児童の方は、競争的な環境の場合でも、一人で走ったときとタイムはほとんど同じでした。先生は「これは競争だ」とも伝えていないし、ただ並ばせて一緒に走らせただけです。小学生くらいの年齢でも、男女間で競争に対する反応が異なるというのは、大変興味深いことです。

(ii) 動物の性戦略

このような「親の投資」の違いが、性選択における異なる繁殖戦略をもたらし、他の動物でも様々な進化をもたらしました。例えば、良いメスを得るためにオスが「武器形質」を進化させ、メスを巡ってオス同士で争うシカやクワガタムシなどのような行動が現れます。また、自分は良いオスなんだということをメスにアピールして自分を選んでもらうという、クジャクやグッピーのような「派手な色彩や飾り」を持つオスも進化してきました。コオロギやセミなどの鳴く虫の「発音装置」、あるいはホタルの「発光器」もこの例です。これらはいずれも、異性に対してアピールし、選んでもらうための行動です。

さらに、ガガンボモドキという昆虫のオスは、メスに自分が吐き出して固めた唾液か、または昆虫の死骸を差し出して交尾を誘います。この唾液は、昆虫の死骸を食べたあとの栄養分を吐き出したもので、「プレゼント」を手に入れられなかったオスは、メスに相手にされません。獲物を上手く狩れないオスは、大きな獲物を狩ったデキるオスからメスのふりをして獲物を奪い、さも自分が獲ったかのようにメスにプレゼントして、交尾を勝ち取るといった行動も見せます。男女というものがあるが故に人生が複雑なものになるのは、人間も昆虫も変わりませんね。

図.18 ガガンボモドキは、配偶行動としてオスがメスに獲物をプレゼントすることが知られる

また、メスにとって「やり逃げ」されることは、子育てにおけるオスの支援を受けられないことを意味するので、非常に損失が大きいです。そのため、動物においては、「安易に交尾させない」様々な行動を、メスが取っていることが知られています。例えば、オスに巣作りを要求し、巣が完成するまではオスに交尾させないという方法です。実際に多くの単婚型の鳥においては、このような行動が進化しています。これは、実際に交尾する前に、実質的に子供の養育のための投資を先立ってしなければならないということを意味します。オスから見れば、これだけ投資して交尾したのだから、「やり逃げ」するのはもったいないと思って逃げにくくなるし、簡単に交尾できない以上、たくさん子供を作るよりは少数の子供をじっくりと育てるやり方に変えてくる可能性があります。

同様の方法として、「求愛給餌」といわれる方法があります。これは、メスがオスに対して子供のように振る舞って、給餌を要求するというものです。メスは、この給餌を行ったオスを交尾の対象として選択します。オスに妊娠するための栄養分を取ってくる手伝いをさせる訳で、ある意味先行的に行う育児投資になります。やはり、給餌を行って交尾にたどり着いた場合には、オスは逃げてしまうのはもったいないので、「やり逃げ」のリスクが低くなります。

図.19 「求愛給餌」をするシジュウカラのつがい

その他の特殊な生殖様式としては、メスがオスを完全に隷属化するようなものがあります。ユムシの仲間に属するボネリアという海産の無脊椎動物は、オスがメスの体内に生息しています。メスは浅い海底の砂地に縦穴を掘って生息し、体長が1 m近くあるのに対し、オスはわずか5 mm程度に過ぎません。卵から孵った幼生が、周囲にメスがいない環境で成長するとメスになり、メスの近くで成長するとオスになります。オスはメスの体内に取り込まれると、メスの卵子を受精させるための精子を作る機能だけを持つメスの奴隷と化し、その一生をメスの体内で過ごすことになります。ボネリアのオスは幸せか否かというような感情論はさておき、種の存続という観点から見れば、ボネリアの生殖様式は非常に合理性に富んだものだといえます。

(iii) ヒトの浮気性に関わるホルモン

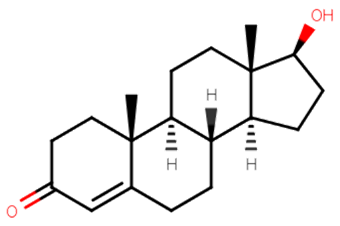

男性の浮気性に関わっているホルモンがあります。それが、男性ホルモンの一種である「テストステロン」です。テストステロンは、筋肉や骨格を発達させるとともに、性愛への関心を高め、冒険や競争を好むようにするとされています。男性は思春期になると、脳内のテストステロンの濃度が急激に上昇し、女性獲得競争に備えて冒険的・攻撃的になり、性欲が高まる傾向があります。テストステロンは女性の卵巣や副腎からも分泌されますが、その量には大きな性差があり、男性のテストステロン濃度は最大で女性の60〜100倍にも達します。高濃度の性ホルモンに曝されることで、男性は思春期以降に性欲が格段に高まります。「男は平均すると52秒に一度性的なことを考える」との研究もあるぐらいです。

図.20 男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌量が浮気に関係している

しかし、特定の女性と何度も性行為をしていると、テストステロン値が次第に低下して攻撃性が減少し、性欲が半減します。ところが、新しい女性が現れると、再び分泌されるようになります。これは、特定の相手だけと性行為をするより、様々な相手と性行為をした方が、繁殖成功度が高まるからです。例えば、オスとメスのラットを同じゲージに入れると、オスのラットは直ちにメスと交尾を始めるものの、回数を重ねるうちに飽きて、メスがオスを小突いたり舐めたりして交尾を求めても、反応しなくなります。ところが、そこに別の新しいメスを入れると、オスはたちまち新しいメスと交尾を始めます。こうした性行動の特徴は、アメリカ大統領カルビン・クーリッジの故事から「クーリッジ効果」と呼ばれています。

|

――カルビン・クーリッジが大統領だったときの古い小噺がある――大統領とその夫人が(別々に)官営の実験農場を見学した。夫人は鶏舎に来て、雄鶏が何度も盛んに雌鶏とつがっているのを見た。夫人は随行員にその頻度を尋ねたところ「毎日、何十回とです」と聞かされ、「主人にその話をしてやってちょうだい」と言い置いた。さて、大統領はその話を聞かされて尋ねた。「毎回同じ雌鶏とかい?」「ああ違います、大統領。毎回違う雌鶏とです」「家内にその話をしてやってくれ」 |

また、女性は出産するのは自分であるから、産まれてくる子供が自分の子でないということはありません。一方で、男性は自分の配偶者が産んだ子であっても、自分がその子の本当の父親かどうかが不確定です。進化が自らの遺伝子の複製を最大化するように働くとすれば、男性にとっての最大の損失は、血のつながらない子供に貴重な資源を投じることでしょう。女性が「配偶者が感情の結びつきのある浮気をすること」に強く反発するのに対し、男性は「配偶者が性的な肉体関係の伴う浮気をすること」に強く反発するのはこのためです。実際にアメリカの心理学者であるデイビット・バスらが1992年にこの問題を調査しており、202人の大学生に次のようなジレンマ課題「あなたのパートナーが別の人と浮気をした場合、感情的な浮気と体の浮気では、どちらの方が強いストレスを感じますか?」を行わせました。この実験の結果、表.2のように男性では60%が配偶者の「体の浮気」にストレスを感じたのに対し、女性では83%が配偶者の「感情的な浮気」にストレスを感じたといいます。

女性にとっての適応的な状況は、継続的に資源を提供してくれる男性が存在することです。それ故、配偶者が「感情の結びつきのある浮気」をすることは、資源を持つ配偶者との関係を失う脅威になります。配偶者を失えば、子供を自分一人で育てなければならなくなるからです。そのため、女性は継続的な関係が失われるリスクの大きな「感情的な浮気」――つまり、夫の心が別の女性に奪われるということを恐れるはずです。一方で、男性は父性の不確かさにより、相手が「感情的な浮気」をするより、「体の浮気」をする方が脅威になります。このような男女の浮気に対する価値観の相違により、男性はすでに家族を持っていたとしても、別な女性との性行為の志向を強く示す傾向があるのです。これが、多くの男性が浮気をする進化論的な理由だと考えられています。

表.2 デイビット・バスらの男女の浮気に対するジレンマ課題の結果(1992年)

|

|

男性の回答者 |

女性の回答者 |

|

「体の浮気」にストレスを感じる |

60% |

17% |

|

「感情的な浮気」にストレスを感じる |

40% |

83% |

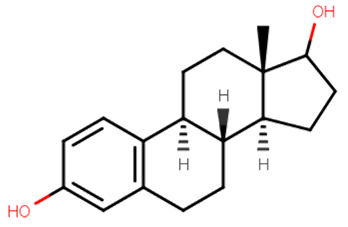

しかし、浮気をするのは男性だけではありません。女性も浮気をする場合があります。女性の浮気に関する研究が、2009年にイギリスの専門誌「バイオロジー・レターズ」に発表されました。米テキサス大学のクリスティーナ・ドゥランテの研究チームが発表したもので、17〜30歳のホルモン系避妊薬を摂取していない女子大学生52人を対象に研究を行ったところ、「エストラジオールが高い水準にある女性は、自分のパートナー以外の男性を誘惑したり、キスをしたり、さらに親密な行動を取ったりする可能性が高いことが示された」というのです。

エストラジオールは、生殖能力と関係している女性ホルモンです。エストラジオールの分泌が多い女性は、バストが大きく、顔立ちが魅力的で、WHR(Waist-Hip Raitio) が小さい傾向があるといいます。WHRはウエスト/ヒップ比のことで、ウエストのくびれを示す指標です。どのような体重でも、WHRが0.7程度になると最も魅力度が高くなることが分かっています。エストラジオールが高い水準にある女性は、自分自身を魅力的だと思い、実際に他人の目にも魅力的に映るのだといいます。このような女性は、今の交際相手よりも優れた男性と交際する状況が作りやすくなり、特定のパートナーに固執する理由がなくなるのではないかと、研究チームは推測しています。

図.21 エストラジオールが多い女性は、浮気をしやすくなる

また、「女性が浮気をしやすくなるタイミング」を研究した論文もあります。英マンチェスター大学のマーク・ベリスは、雑誌「カンパニー」に載せられている、2,708名もの浮気の事例を分析しました。その結果、女性が浮気をするのは、「一カ月で最も妊娠しやすい時期」に集中していることが分かりました。女性は、月経周期でいうと9日目から14日目に妊娠しやすい時期があり、ピークは12日目なのですが、このときに女性の浮気の割合が増えていたのです。妊娠しにくい時期に女性が浮気をする確率は、せいぜい0〜2%なのですが、妊娠しやすい月経開始12日目には、4%近くにまで増大していました。浮気をするといっても4%なので、大多数の女性は浮気をしない訳ですが、数値だけを見れば、普段の2倍以上も浮気をしてしまう確率が高くなるのです。

女性が最も妊娠しやすい時期に浮気をしやすくなるのは、その時期の女性が魅力的に見えるからだという研究もあります。米ニューメキシコ大学のジェフリー・ミラーは、ストリップダンサーの女性が客から貰えるチップの金額は、ダンサーの月経周期に影響されることを発見しました。ダンサーのチップは、妊娠しやすい排卵日に最も多くなる傾向があり、逆に妊娠しにくい月経のある日は最も少ない傾向がありました。また、ピルを服用するダンサーは、服用していないダンサーより全周期のチップの平均が少ない傾向がありました。この研究は、女性が妊娠しやすいかどうかによって魅力度が変化するということを示しています。人間にフェロモンが存在するのかどうかは、専門家の間でも意見が分かれるところですが、男性は女性の仕草や体臭などの違いから、妊娠しやすいかどうかを無意識的に判断することができるのではないかと考えられています。

男性にとっての最大の損失は、配偶者が自分以外の他人と子供を作ってしまうことです。特に性的な浮気では、1回の性行為で子供ができてしまう可能性があります。その場合、気付かぬうちに自分と血のつながっていない子供を育ててしまうというリスクを背負うことになります。最も妊娠しやすい時期に女性が浮気をしやすくなるというのは、男性にとっては悪夢のような話ですが、実は女性にとってはこれが最適戦略になるのです。誰もが羨むような有能な男性は、すでに配偶者を獲得している可能性が高いでしょうから、一夫一妻制における女性の最適戦略は、有能な男性と浮気して作った子供を、平凡な配偶者に自分たちの子供だと巧みに偽って育てさせることです。イギリスの生物学者ロビン・ベイカーによれば、平均すれば男性の10%は、他人の子供を自分の子供だと誤解して育てているという衝撃的な研究データもあります。

(iv) 浮気をしなくなるホルモン

男性の場合では、視床下部の脳下垂体から分泌される「バソプレシン」というホルモンが、浮気をしなくなるホルモンとして知られています。一般にバソプレシンは「抗利尿ホルモン」として知られ、腎臓での水の再吸収を増加させることによって、利尿を妨げる働きを持ちます。しかし、性行為の際にオスの脳内で分泌され、相手のメスに愛着を形成する作用があるため、「メイトガードのホルモン」とも呼ばれることがあります。オスの脳内でバソプレシンが分泌されると、自分の恋人を他の男から遠ざけたり、家族を保護したりしようとします。

神経科学者のラリー・ヤングは、オスのアメリカハタネズミの脳内に、無害なウイルス媒体を用いて、バソプレシン受容体をコードする遺伝子を挿入するという実験を行いました。すると、本来はあちこちのメスに言い寄って、子供の面倒など全く見ないアメリカハタネズミのオスが、突然一夫一妻型になりました。「遺伝子組み換え」されたオスたちは、近くに魅力的なメスがいても目もくれず、最初に出会ったメスに忠誠を誓うようになったのです。

バソプレシン受容体は報酬系に関わっており、オスは性行為の報酬として、バソプレシンの快感を得ているといわれます。イスラエルのヘブライ大学の研究によれば、人間でも「バソプレシン受容体が少ないと、利己的で独裁的な行動を取る傾向が高くなる」ということが明らかにされています。バソプレシン受容体が少ない男性ほど、恋愛関係や結婚問題、結婚の質などのスコアが悪い傾向にありました。ヒトの場合、バソプレシン受容体に関わる遺伝子は少なくとも17あり、バソプレシン受容体をコードする遺伝子が長いタイプの方が、脳内バソプレシン濃度が高くなると述べる研究者もいます。「愛情があるから性行為をする」のか、「性行為をするから愛情が深まる」のか、ときどき議論されることがありますが、この研究は後者の「性行為をするから愛情が深まる」が有力な説であることを裏付けるものです。

図.22 バソプレシン受容体を増やしたアメリカハタネズミのオスは、全く浮気をしなくなった

女性の場合では、視床下部の脳下垂体から分泌される「オキシトシン」というホルモンが、浮気性に効果があると知られています。1906年にイギリスの脳科学者ヘンリー・デールが下垂体で発見し、ギリシア語で「素早い(okys)」を意味する単語と「出産(tokos)」を表す単語を組み合わせて、「オキシトシン(oxytocin)」と名付けました。このホルモンが、出産のときに子宮を収縮させ、授乳期には乳腺を収縮させて母乳を出す作用があることが最初に分かったからです。オキシトシンは、良好な対人関係が築かれているとき(相手の信頼を感じるとき)にも分泌され、信頼や愛着の形成に関与していることが分かっています。

オキシトシンが「家族の愛着(attachment)」に関係していることは、ラットを使った実験で確かめられています。警戒心の強いシロネズミのメスにオキシトシンの注射を打つと、自分とは無関係なたまたま近くにいる子供でも、せっせと世話をし始めます。オキシトシンの影響下では、苦痛を感じることも気が散ることも減り、研究者が騒音や光で苛立たせようとしても、母親の務めを果たし続けます。しかし、その母ネズミにオキシトシンの作用を阻害する薬を与えると、自分の子供すら全く顧みず死なせてしまいます。また、オキシトシン受容体を増やしたハタネズミは、非常に家族的で愛情豊かになります。しかし、オキシトシン受容体の働きを妨げると、群れから離れて孤独を好むようになり、家族に愛情を持てず育児放棄しやすくなるという結果も出ています。これらの実験は、「体内でオキシトシンの適切な分泌がなければ、母性本能などというものは生まれない」ということを示しました。

オキシトシンは授乳時にも分泌され、母ネズミに「コカイン」か「子ネズミへの授乳」かを自由に選ばせると、ほとんどの母ネズミが迷わず授乳を選ぶといいます。母親のオキシトシンによる「幸福感」は、コカインの誘惑を退けるほど強いのです。人間でも、パートナーと抱き合ったりペットを撫でたりすることで、脳内にオキシトシンが分泌され、不安やストレスが払拭され、社会的絆が形成されることが分かっています。なお、女性と同様に男性にもオキシトシンは分泌されますが、その作用はテストステロンによって阻害されるらしいことが分かっています。これが、男性が女性よりも子供への愛着が弱い理由だと考えられます。

表.3 恋愛や愛情に関わるホルモン

|

ドーパミン |

「情熱的な恋」のホルモン。報酬獲得への衝動に駆られる |

|

ノルアドレナリン |

驚きや興奮のホルモン。ドーパミンとともに報酬系を活性化させる |

|

セロトニン |

降伏のホルモン。低下すると気分が不安定になる |

|

オキシトシン |

愛情と信頼のホルモン。恋人や子供への愛着を強める。女性に多い |

|

バソプレシン |

配偶者保護のホルモン。男性に多く、男性の浮気を防ぐ |

|

テストステロン |

男性ホルモンの一種。男性の性欲を支配するが女性でも分泌される |

|

エストラジオール |

女性ホルモンの一種。分泌量が多いと浮気しやすくなる |

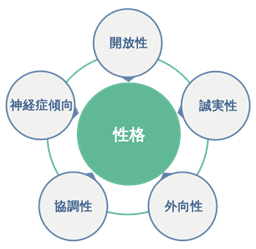

(v) 浮気をしやすい性格

アメリカの心理学者であるエマ・オルトゲルトらは、4カ月以内に結婚したばかりのカップル計228組(平均年齢は夫30.33歳、妻28.61歳)を集め、標準的なパーソナリティ検査をしたあと、3年間に渡って6カ月あるいは1年ごとに調査票を送り、自分と相手の浮気について答えてもらいました。この研究の巧妙なところは、新婚早々のラブラブなときから調査を始めていることです。浮気がばれた(あるいは浮気された)ときに理由を訊けば、「相手が全部悪い」というに決まっていますが、この調査方法なら、どのような性格が浮気と関係しているかを客観的に検証できます。

その結果はというと、「妻の浮気は妻の外向性が高いときに統計的に有意で、夫の浮気は妻の神経症傾向が高いときに有意」となりました。浮気をするかどうかに夫の性格は関係なく、妻の性格で男女ともに浮気をするかどうかが決まるというのは大変興味深いです。外向的な性格は、新しい出会いや強い刺激を好み、浮気をしやすいという研究はたくさんあります。それでは、なぜ妻の外向性だけが浮気の指標になるかというと、男の場合は、性格が外向的でも内向的でも同じように浮気をするからです。これは逆に言うと、内向的な性格の妻は、あまり浮気をしないということにもなります。

図.23 心理学の「ビッグファイブ」の外向性と神経症傾向を分析すると、夫婦の浮気のしやすさが分かる

妻の神経症傾向が高いと、夫に浮気されやすいというのは、「予言の自己実現」で説明されます。悲観的だと自分に自信がなく、「愛されていないのではないか」「浮気されるのではないか」と不安に思い、常に夫の行動を監視したり、同僚の女性と食事をしたというような些細なことで取り乱したり、問い詰めたりします。すると、夫はそれを煩わしく思い、妻と距離を取り、他の女性に関心を移すようになります。一方で、夫の神経症傾向が妻の浮気の指標にならないのは、浮気のコストは夫よりも明らかに妻の方が高いからです。妻は神経症傾向が高い夫を煩わしいと思っても、継続的に資源を提供してくれる配偶者を失うことは大きなリスクなので、気軽に他の男と付き合うことはできないのです。

(5) ヒトの社会はなぜ「一夫一妻制」なのか?

哺乳類では、生殖におけるオスとメスの投資額に極めて大きな違いがあります。オスは精子の放出にほとんどコストがかかりませんが、メスは妊娠後に子宮内で赤ちゃんを育て、出産後も授乳が必要になるなど、子供一人に対する投資額は極めて大きいです。こうした条件下では、群れの中で最も強い(優れた遺伝子を持つ)オスが、複数のメスを独占することになりやすいです。メスにとっては、遺伝的に劣ったオスと交尾する理由がないからで、ゾウアザラシやアカシカからゴリラまで、「一夫多妻」が動物界に多く見られるのはこのためです。

ただしヒトには、「乳幼児が独り立ちするのに極めて長期の養育が必要になる」という、もう1つの際立った特徴があります。この場合メスは、「遺伝子の優劣」だけでオスを選択する訳にはいかなくなります。一夫多妻制で、他の多くのメスと一人のオスを共有したのでは、オスから十分な支援を受けられない恐れがあるからです。10の資源を持っているオスと、4の資源しか持たないオスでは、当然10の資源の方が好ましいです。しかし、この10の資源を3人のメスで分け合うのなら、4の資源のオスを独占した方が、経済的には合理的です。これが、ヒトの社会で「一夫一妻」が広く観察される理由だとされています。

ヒトのように一夫一妻制を営む動物は、配偶関係にあるメスに対して、保護や食物の供給を行うものが多いです。「メスの繁殖活動を助けること」に投資を行うことで、「自らの遺伝子を持つ子孫をより多く残す」という繁殖戦略を取るものと考えられます。つまり、多くのメスと配偶関係を持つことによって、より多くの子孫を残すのではなく、特定のメスに対して資源の投資を行うことで、そのメスとの間に生まれた子孫をより確実に成長させようとしている訳です。哺乳類においては、一夫一妻制の性行動を取る種は、全体の3〜5%ほどだとされています。

図.24 ヒトの社会では、一夫一妻が広く観察されている

(i) ヒトの本性は「一夫一妻制」ではない?

しかし、ヒトの本性は、本当に「一夫一妻制」なのでしょうか?他の霊長類のつがいの作り方としては、ゴリラの「一夫多妻」、チンパンジーとボノボの「乱婚」、テナガザルの「一夫一妻」が知られています。全体的には、霊長類は「一夫多妻」か「乱婚」の関係性を持つ傾向が強いです。イギリスの動物学者デズモンド・モリスの「裸のサル」を筆頭とする標準的な理解では、ヒトは「一夫多妻に近い一夫一妻制」とされてきました。男は、妻が他の男と性行為をしないように拘束する一方で、機会があれば妻以外の女性とも性的関係を結ぼうとします。それに対して女は、夫が自分と子供を裏切って、他の女に資源を投じることを警戒します。この相互監視によって、一夫一妻制が人類の普遍的な婚姻関係になりますが、男の欲望は可能な限り多くの女と性行為をすることなのだから、権力や多量の資源を集積した男は、真っ先にハーレムを作ろうとします。その例は、チンギス・ハーンから大奥まで、歴史上枚挙にいとまがありません。

このことは、オスとメスとの身体的特徴の違いからも確認できます。ゾウアザラシやトドを見ればわかるように、一夫多妻制の種はハーレムを巡ってオス同士が激しく競争するため、オスの体は骨格の限界まで大きくなっていきます。その一方で、メスにはオスを巡る競争はないから、オスとメスの体格の違いは大きく開いていきます。霊長類ではゴリラがこのタイプで、オスの体重はメスの2倍近くあります。それに対して、一夫一妻制の種はオスも競争の必要がないから、オスはメスと同じ体格のままのはずです。実際、一夫一妻制のテナガザルは、雌雄でほとんど区別が付きません。乱婚も事情は同じで、オスはゴリラのように巨大な体を持つ必要はありません。チンパンジーやボノボのオスが、メスよりも10〜20%大きいだけなのはこのためです。ヒトのオスも、メスより体は20%ほど大きいですが、ゴリラのような顕著な違いがある訳ではありません。このことは、ヒトが一夫多妻制よりも一夫一妻制に近い証拠と考えられてきました。

図.25 一夫一妻制のテナガザルは、雌雄の区別がほとんど付かない

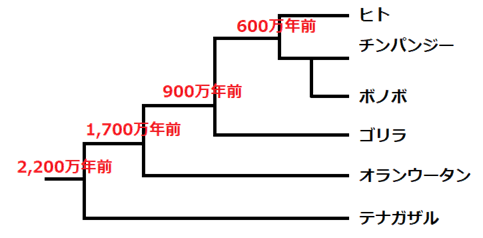

しかしながら、分子系統学の研究によると、霊長類でテナガザルがヒトやチンパンジーなどから分岐したのは約2,200万年前、ゴリラが分岐したのは約900万年前で、ヒトとチンパンジー、ボノボの分岐は500〜600万年前とされています。ヒトの性行動は、進化の上で関係性の薄いテナガザル(一夫一妻制)やゴリラ(一夫多妻制)に似ていて、最も関係の近いチンパンジーやボノボ(乱婚)と異なるというのは、進化論的にあり得るのでしょうか。そこで、心理学者のクリストファー・ライアンと精神科医のカシルダ・ジェタは、「ヒトの本性は一夫一妻制や一夫多妻制ではなく、乱婚なのではないか」という仮説を提示しています。

図.26 類人猿の分岐年代

チンパンジーの集団には、アルファ・オス(第一順位のオス/ボスザル)を頂点とする厳密なヒエラルキーがありますが、アルファ・オスがメスを独占してハーレムを作るのではなく、下位のオスにも生殖の機会が与えられています。メスは食料と引き換えにオスと交尾したりしますが、その相手はやはり順位の高いオスが多いです。チンパンジーのオスは、より多くの生殖機会を求めて、権力のヒエラルキーを這い上がろうと必死になるのです。こうしたチンパンジーの生態は、人間社会によく似ているように見えました。

しかし、ヒトとチンパンジーの性には、際立った違いもあります。チンパンジーのメスは、妊娠可能な排卵の時期になると、交尾を誘うために生殖器が赤く膨らんで、オスはそれを見て発情します。メスが受胎可能でない時期は、オスは性行為に興味を示しません。進化論的な適応としては、生殖にとって無駄なことをしないこの仕組みは、とても合理的です。ところがヒトのメスは、排卵を隠蔽して生殖可能な時期を分からなくし、受胎できるかどうかに関わらず、性行為できるように進化しました。メスの排卵期を知ることができなくなったオスは、いつでもどこでも発情して、性行為を求めるようになりました。ヒトとチンパンジーの性行動には、この点で大きな違いがあるのです。

図.27 チンパンジーの社会は、ボスを頂点とするヒエラルキーになっている

一方で、中部アフリカのコンゴ民主共和国の中西部にしか棲息しないボノボは、アフリカ大陸の広範囲に分布するチンパンジーよりも研究が遅れていました。しかし、動物学者による生態の報告が始まると、その特異な性行動に人々は驚きました。ボノボのメスは、発情すると性皮がピンク色に変わりますが、それ以外の時期にも疑似発情状態にあり、いつでも交尾を受け入れます。性行為も一般的な後背位(メスの背後にオスが乗る)だけでなく、それまでヒトだけの特徴とされてきた正常位も頻繁に行い、オーラルセックスもするというのです。こうした性行為は、オスとメスの間だけでなく、メス同士が性皮を擦り付け合う「ホカホカ」、オス同士がペニスをぶつけ合う「ペニスフェンシング」など、多様な性行動が観察されました。ボノボでは、性行為が「生殖目的」から離れ、「社会的コミュニケーション」の道具として使われているのです。その特異な性行動から、ボノボは「愛と平和の象徴」と呼ばれるようになりました。彼らは、チンパンジーのオスのようなはっきりとした権力ヒエラルキーを作らず、争いごとは暴力ではなくセックス・コミュニケーションで解決し、平和に暮らしています。

図.28 ボノボでは、性行為が社会的コミュニケーションの道具としても使われている

ここで、ライアンとジェタは、次のように問います――霊長類の中で、発情期に関わらず交尾し、性行為をコミュニケーションの道具に使うのは、ヒトとボノボだけだ。そのボノボは、一夫一妻制のテナガザルや一夫多妻制のゴリラより、進化的にはるかにヒトに近い。だとしたら、なぜヒトの性行動を考えるときに、乱婚のボノボを基準にしないのか――。しかし、この主張には、様々な反論が寄せられました。世界中を見回しても、ヒトに乱婚の社会などないし、歴史を振り返って出会うのは、権力者による一夫多妻ばかりです。これでは到底、乱婚が人間の本性とは言えないのではないでしょうか?

(ii) 狩猟採集民にとっての最適戦略

私たち人間の性質や心理を理解するためには、「狩猟採集民」だった祖先の頭の中に入り込む必要があります。人類の歴史のうちの200万年は、「狩猟採集」の旧石器時代であり、ヒトの本性はこの長い期間に進化したからです。それに対して、「農耕」が始まったのは1万年ほど前で、「歴史」に至っては2千年程度しか遡れません。しかし、私たちは無意識のうちに、農耕社会や歴史時代を基準に「人間」を理解しようとします。先史時代の人々が、どのように暮らしていたかを正確に知る方法がないからです。しかし、だからといって200万年のうちの1万年だけを取り出して、人間の本性を論じても意味がありません。

隆盛を極める進化心理学の分野では、現在の人間の社会的特徴や心理的特徴の多くは、「200万年以上続いた旧石器時代の環境」に最適化されていると考えます。この分野の学者は、私たちの脳と心は、今日でさえ狩猟採集生活に適応していると主張します。人類社会の形は、直近の数百年間で急激に様変わりしましたが、生物の心や体の進化には、非常に長い時間がかかるので、ここに「タイムラグ」が生じます。そう考えると、現代人の遺伝子は「旧石器時代の人類」とほとんど変わらないはずです。旧石器時代の人々は、血縁関係を中心とした50人から100人程度の親族集団を作って、平地を移動しながら狩猟採集生活を送っていたと考えられています。

図.29 農耕の歴史は1万年ほどしかない

ライアンとジェタは、「旧石器時代の人類は集団内の女性を男たちで共有する乱婚であった」と考えています。彼らは狩猟採集生活を送る中で、別の部族と出会うと女たちを交換し、新しく集団に迎え入れられた女は、乱婚によって歓迎されます。旧石器時代の環境を考えれば、それが女性にとっての最適戦略となるからです。死亡率の高い旧石器時代では、事故や病気で男が死んでしまうことは珍しくなかったでしょう。だとしたら、乱婚によって子供の「父親」を分からなくさせ、複数の「父親候補」を子育てに協力させるのが最適戦略になります。これによって父親の一人が死んでも、残りの父親からの援助を期待できるから、一夫一妻制よりもずっとリスクが分散できるという訳です。

幼少期から同一の生活環境で育った相手に対しては、長じてから性的興味を持つことが少なくなるとする心理的現象を「ウェスターマーク効果」といいます。これは、ボノボやチンパンジーでも見られる現象で、近親交配による有害な遺伝的変異を避ける進化の仕組みです。一般には、自分と異なるタイプの遺伝子の方が遺伝的な多様性が高まり、感染症などに強い子供が生まれるから、メスは集団内のオスよりも「よそ者」に強く魅かれるようになります。ボノボのメスは、思春期になると冒険的になって、母集団から離れて別の群れに加わりますが、旧石器時代の女性たちも同じように、自らの意思で集団間を移動していたのかもしれません。

(6) 性自認は変えられるのか?

(i) ブレンダと呼ばれた少年

今や社会的にも認知され、戸籍変更も可能になった「性同一性障害」。「体は男性なのに自己意識は女性(逆もあります)」というように、自分の性別に違和感を覚えるもので、レズビアンやゲイなどの「同性愛」とは違います。この障害を抱える人は、心と体の性の違いに葛藤し、どのように生きればいいのか苦しみます。なぜこのような不一致が起こるのでしょうか?その原因は、完全には解明されていませんが、大別すると、脳の構造やホルモン、遺伝子などで決まるとする「生物学的成因説」と、養育や環境が原因であるとする「社会的成因説」があります。近年までは、育て方の影響が大きいのではないかと推測され、「社会的成因説」が有力とされてきました。ところが最近では、生まれつき性別が曖昧な人たちがいることが分かり、性同一性障害の原因は、生物学的なものではないかとする見方が強まっています。つまり、性自認は後天的原因ではなく、先天的原因ではないかということです。

図.30 レインボーフラッグは、LGBTのシンボルとされている

性自認が先天的であることを示す、自身の性に悩んだ一人の男性のエピソードを紹介しましょう。2004年5月5日、カナダのマニトバ州郊外にある駐車場で、「デイヴィット・ライマー」という男性が自殺しました。第一発見者によると、ショットガンで自らの頭を撃ち抜き、即死していたといいます。数日前に妻と言い争いになり、離婚問題に発展していたことがあとから判明したので、地元警察は「自殺」と片付けかけていました。ところが、デイヴィットの素性を探った警察は、驚くべき事実に直面しました。なんとデイヴィットは、14歳までは「ブレンダ」という名の女性だったのです。しかも、出生直後は「ブルース」という男性だったというのですから驚きです。つまり、デイヴィットは男として生まれながらも、幼児期に女性となり、そこからまた男性に性転換していたことになります。一体、デイヴィットの人生には、何が起きていたのでしょうか?その答えは、乳幼児の頃に受けた「手術の失敗」と「ある医師の暴走」に隠されていました。

図.31 デイヴィット・ライマーの自殺を報じるニュース

すべての始まりは、幼年期の彼が1966年に受けた「包茎手術」にありました。当時、生後8カ月頃だったブルースは、包茎による放尿時の激痛に悩まされていました。そこで両親は、同じ症状で苦しんでいた双子の弟ブライアンと一緒に、陰茎の包皮切除手術を受けさせました。ところが、執刀時の医師が電気メスの操作を誤ってしまい、ブルースの男性器を包皮ごと焼いてしまったのです。弟ブライアンへの手術は即刻中止されましたが、ブルースの男性器は大部分が失われました。さらに悲劇だったのは、兄弟の包茎による激痛が自然と治るものであったことが、あとから判明したことです。診断ミスで無用な手術を行い、執刀ミスで人生を台無しにするという、最悪の展開です。

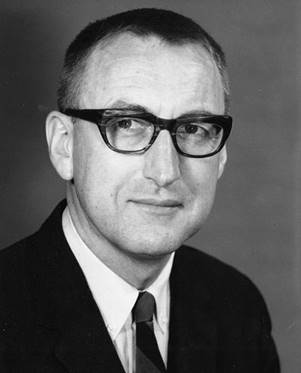

途方に暮れた両親は、1年以上も治療法を模索した結果、最後にある医師へ相談を持ち掛けました。その医師の名前は、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学病院の性科学者ジョン・マネーです。当時、マネーは「性科学界の権威」と呼ばれており、幾多の性転換手術を成功させた実績を持つ名医でした。両親は性転換を決めていた訳ではありませんでしたが、マネーは「ブルースのためにも女として生きさせるべき」と両親を説得。半ば強引に、ブルースの性転換手術を承諾させました。

その背景には、マネーの野心がありました。マネーは、「心の性別は後天的に作られる」とする説の正しさを証明する機会を探っていました。性自認は家庭や社会からの影響で形成されるもので、「性別の自己認識ができていない3歳までなら人間はいずれの性にもなれる」という主張をしていました。そうした状況でブルースが来院したことは、まさに天の配剤でした。ブルースとブライアンはDNAも全く同じ双子だから、男性器を失ったブルースが身も心も女性として成長すれば、マネーは仮説の正しさを証明できるし、学会で確固たる地位を築けると踏みました。それからブルースは、1歳10カ月のときに男性器の残りと睾丸を切除され、外見も女性そのものとなります。かくしてブルースは、半強制的に性転換をさせられ、ブレンダという名の女性として生きていくことになったのでした。

図.32 ジョン・マネーは、性自認は完全に後天的なものと考えていた

性転換は物心つく前に行われたので、幼児期のブレンダには、特に大きな問題は起こりませんでした。しかし、ブレンダが思春期を迎えると、変化が現れました。同年代の女子が興味を持つような事柄に一切興味を示さず、男子と同じような行動をするようになったのです。例えば、スカートを履くのを酷く嫌がり、人形ごっこや化粧を面白いと思えず、銃や車のおもちゃで遊ぶのを好みました。ブレンダは、自分のことを「女の子」だと受け入れることができませんでした。周囲がブレンダを「女の子」として扱っていたにも関わらずです。

しかし、マネーはこれに納得しませんでした。ブレンダの例を認めてしまえば、性別に関する自説を否定しなければいけないからです。そこでマネーは、自説の正当性を証明しようと、ブレンダへ女性ホルモンを定期的に注入し続け、裸の男女の写真を見せて「自分は女性だ」と繰り返し認識させようとしました。しかし、そうした行為は、ブレンダを余計に混乱させるだけでした。ブレンダが周囲とのギャップに苦しみ、同級生に気味悪がられていじめを受けたと報告されても、マネーは聞く耳を持たず、都合の良い情報だけをまとめて学会に発表しました。さらに、世間から脚光を浴びたいばかりか、ついにはブレンダに対して、膣形成手術で本物の女になることを勧めたのです。

図.33 幼年期のブレンダ

ここにきて、ようやく両親はマネーの暴走に気付き、マネーと決別しました。両親は14歳となったブレンダにすべての真相を話し、男に戻るか女のままでいるかを選択させました。やはり元は男だったからか、ブレンダは「男に戻る」と即答したといいます。そうしてブレンダは、名前を「デイヴィット」に改名し、乳房切除手術を受けました。男性器の再建は叶いませんでしたが、1990年に25歳で子連れの女性と結婚し、ようやく男性としての人生を取り戻したのです。しかし、心と性の不一致に悩み続けたためか、精神的に不安定な状態は続いていたといいます。子供の頃の悪夢といつも向かい合う日々で、「人生最初の14年間は借り物であった」と後に述べています。

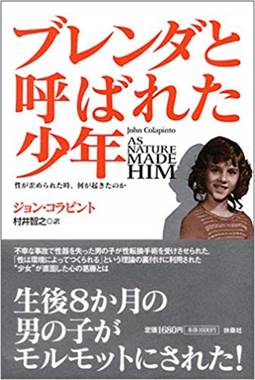

そして、デイヴィットは二度と自分と同じ被害者(陰茎を何らかの理由で損傷した幼児が、性転換手術を施して女性として育てられること)を出さないため、1997年に自身の半生を世間に公表することを決意します。2000年には、ノンフィクション単行本の「ブレンダと呼ばれた少年」が出版されて大きな話題を呼び、一躍時の人となりました。そして、マネーの報告が信頼性に乏しいことが明らかにされ、マネーの学説は正式に否定されました。しかし、実験以前の功績を鑑みて、学会から追放されるまでには至らず、現在もマネーをどう評価するかは賛否両論あります。

図.34 単行本の出版により、デイヴィットの壮絶な過去が明らかにされた

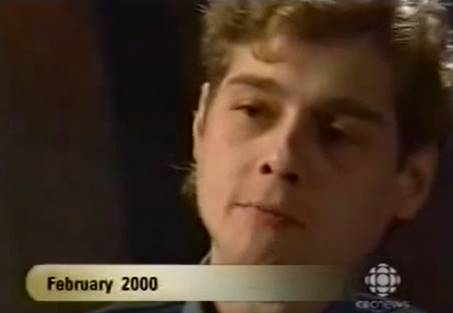

ともあれ、その知名度の高さから、自殺が発覚したときも、デイヴィットの素性はかなり早い段階で明らかになりました。デイヴィットの自殺の原因が、家庭トラブルなのは間違いありません。しかし、デイヴィットは幼少の頃から体と心の性の不一致に悩んで、自殺未遂を何度かしており、成人後も精神が不安定な症状が続いていました。さらに、2002年に弟ブライアンが抗鬱剤の大量摂取で死亡し、このことが追い打ちをかけ、極度に自殺しやすい状態になっていたとも囁かれています。デイヴィットを精神的に追い込み、自殺へと向かわせた要因の1つに、幼少期の「女性化経験」のトラウマがあったのは間違いありません。他人から性を押し付けられ、表面的に性を変化させられたとしても、心ではそれを受け入れることができなかったのです。こうした過ちを防ぐために、現在の医学界では、当人の同意なしでの性転換手術を禁止するルールが世界中で制定されています。デイヴィットの悲劇が、今後繰り返されることはないでしょう。

図.35 ドキュメンタリー番組のインタビューに答えるデイヴィット

(ii) ヒトの性はどのように決まるのか?

現在では、「人間の心には生後かなり早い段階で性差があり、性自認も芽生えている」という研究結果が蓄積されつつあります。「体の性差」は妊娠初期に、「脳の性差」は妊娠後期に形成され始めます。ヒトは受精後、最初はしばらく誰もが女性として成長しますが、妊娠第5週目を過ぎた頃から、受精卵に性差が現れ始めます。このとき、男女のどちらの性になるかは、男性ホルモンの「テストステロン」が分泌されるかどうかで決まります。男性の場合は、胎児の小さな睾丸から大量のテストステロンが分泌され、その後は「ミュラー管抑制物質(MIS)」によって子宮などの生殖器の発育が抑制されます。これらのホルモンの影響で、脳は男性的になって女性的特徴を失います。

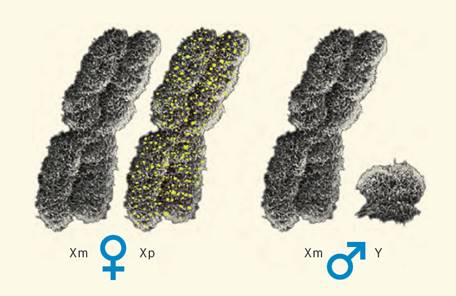

男性は性染色体として「X染色体」と「Y染色体」を持ち、女性は2本の「X染色体」を持っています。男性だけが持つY染色体上の性決定遺伝子「SRY(Sex determining Region on the Y)」が働くと、生殖腺から高レベルのテストステロンが分泌され、胎児は男性化します。未分化の性器結節からペニスが発達し、尿道ヒダが癒着して陰嚢になるのです。体が男性になった場合、普通ならば脳でも「自分は男性だ」という自己意識を持つはずですが、たまにこの一致が上手くいかないことがあります。そうなると、体は男性の機能を次々と備えていくのに、「自分は女性だ」という自己意識がインプットされてしまうのです。

図.36 胎児は妊娠第5週目ぐらいから脳に性差が現れ始める

男女で差がある脳には、心と体の不一致が顕著に現れます。男女の性自認(ジェンダー・アイデンティティー)を決めるのは、視床下部の近くにある「分界条床核」という神経細胞群です。性自認とは、自分自身が自覚している性別のことで、生物学的な性別とは異なる場合もあります。典型的な男性の分界条床核の細胞数は、女性の約1.5〜1.8倍もあり、分界条床核の大きな人は自分のことを男性だと認識します。一方で、分界条床核の小さな人は、自分のことを女性だと認識します。ある実験で、性同一性障害のため男性から女性へと性転換した5人のMtF(男性の体で生まれたものの、女性として生きることを望む人)の分界条床核を調べると、いずれもこの細胞数が普通の男性より少なく、明らかに女性的だったといいます。この結果は、脳は「女性」として成長している一方で、体は「男性」として成長してしまったことを表していると考えられます。

また、視床下部の近くにある「前視床下部間質核」という神経細胞群は、性的指向を決めています。前視床下部間質核は、男性の方が女性よりも神経細胞の数が多く、大きさも2倍以上あることが分かっています。前視床下部間質核の細胞数が多い人は女性を好きになり、少ない人は男性を好きになる傾向が強いです。つまり、典型的な男性は、分界条床核と前視床下部間質核の両方が大きくて、こういう人は自分を男性だと認識し、女性を好きになります。そして、典型的な女性は、分界条床核と前視床下部間質核の両方が小さくて、こういう人は自分を女性だと認識し、男性を好きになります。

表.4 性自認と性的思考の関係

|

|

前視床下部間質核が大きい |

前視床下部間質核が小さい |

|

分界条床核が大きい |

性自認は男性で、女性を好きになる (典型的な男性Male) |

性自認は男性で、男性を好きになる (ゲイGay) |

|

分界条床核が小さい |

性自認は女性で、女性を好きになる (レズビアンLesbian) |

性自認は女性で、男性を好きになる (典型的な女性Female) |

私たちは、体の違いがそのまま性別だと考えがちですが、実は脳にも性別があり、それは必ずしも体の性別とは一致しません。これは、脳の中の構造に違いがあって、そういった脳の性差は「性的二型核」と呼ばれています。つまり、「体が男で心も男」の人もいれば、「体は男でも心は女」の人もいて、女性の場合もまた然りです。体と心の性別の組み合わせを考えると、少なくとも4つの性別があるといえます。

(7) 男女の寿命の違い

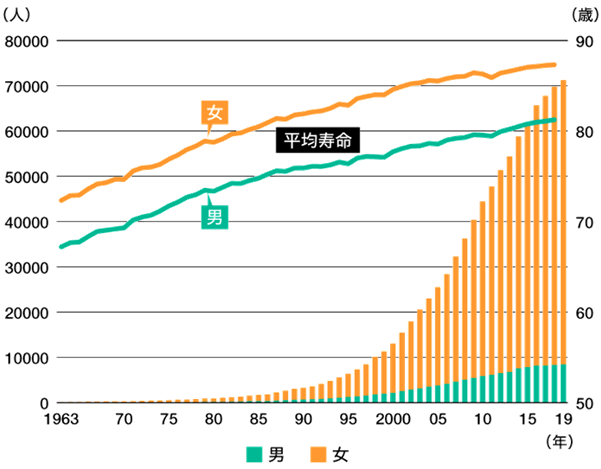

医薬や衛生環境などの改善により、明治から大正期には40歳代だった日本人の平均寿命は、今や80歳を大きく超えています。1963年にわずか153人であった日本の100歳以上の人口は、2019年には7万人を突破しました。日本社会の高齢化は、「平均寿命の延び」によってもたらされているのです。日本人の平均寿命を詳しく見てみると、一般的には「男性よりも女性の方が長生き」という傾向が、はっきりと表れています。2019年に厚生労働省が発表した簡易生命表によると、日本人男性の平均寿命は81.25歳、女性は87.32歳で過去最高を記録しました。男女の平均寿命には、約6年もの差があります。

世界一長生きしたとされている人も女性です。フランス人女性のジャンヌ・ルイーズ・カルマン(1875年2月21日〜1997年8月4日)は、122年と164日生きました。確実な証拠がある中では、史上唯一120歳を超えて生きた人といわれています。動物の細胞には、「ヘイフリック限界」と呼ばれる細胞の分裂回数の限界があり、ヒトの体細胞は約50回しか分裂できないので、医学的には人間の限界寿命が存在します。これまで世界中で長生きしてきた人を分析資料として、人間の最長寿命は何歳なのかという研究結果が、2016年に人口統計学解析を基に科学誌「Nature」に発表されました。この研究では、今後最も長生きできる人間の寿命を125歳、平均寿命(0歳児の平均余命)の最大値を115歳としています。この研究では、今後ジャンヌ・ルイーズ・カルマンを超える長寿者が現れる確率は、極めて低いと結論付けられています。男性で最も長生きした人は、日本人の木村次郎右衛門(1897年4月19日〜2013年6月12日)で、116歳2カ月で亡くなりました。ジャンヌ・ルイーズ・カルマンより6歳早く亡くなっていて、日本の男女の平均寿命の差と同じです。

図.37 100歳以上の人口と平均寿命の推移

(i) 分泌されるホルモンの違いが原因

一体何が原因で、男女の寿命にこれほどの差が生じるのでしょうか?これについては、医学者などから様々な説が提示されています。例えば、「ホルモン」の違いが原因だとする説があります。主に卵巣から分泌される女性ホルモンの「エストロゲン」には、LDLコレステロールの減少とHDLコレステロールの増加による「動脈硬化」を抑制する効果があります。女性が若いときや成熟期には、このエストロゲンの作用によって、動脈硬化を防いでいるといいます。男性では女性ホルモンはあまり分泌されないため、女性に比べると若いうちに動脈硬化を引き起こしやすく、結果として両者の寿命に差が出てくるという説です。近年の研究では、エストロゲンに心臓の保護作用があることも発見されており、心筋梗塞などの心疾患を防ぐ効果もあると考えられています。

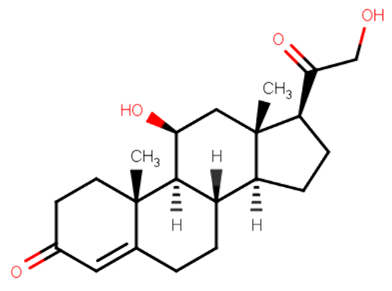

「男性が無理に男性にされているから」という説もあります。生物学的には、生物の基本はメスで、オスはメスが「オス化」したものです。卵子と精子が受精し受精卵が作られると、どんな受精卵でも、まずは女性として成長を始めます。そして、妊娠第5週目を過ぎた頃から、将来男性になる胎児の体内では、「コルチコステロン」というホルモンの命令で、男性ホルモンの「テストステロン」が大量に分泌され、女性器が無理やり男性器に作り替えられるのです。男性器には、このときの女性器の痕が閉じた縫い目のような線として残っています。コルチコステロンには、免疫細胞の能力を低下させてしまうという欠点があるため、男性の方が女性よりも病気にかかりやすく、平均寿命が短くなってしまうのではないかということです。コルチコステロンの分泌を抑えると、男性の免疫力は上がることが分かっています。しかし、そうすると胸が大きくなってしまい、男性が女性化してしまうそうです。

図.38 コルチコステロンは免疫反応などに関わるホルモンである

(ii) 性染色体の長さの違いが原因

「X染色体とY染色体の長さの違い」を原因とする説もあります。ヒトのDNAは、細胞の核の中で23対の染色体に納められています。23対のうち、22番目までは常染色体で、最後の23番目が性染色体です。性染色体には「X染色体」と「Y染色体」があり、哺乳類の性染色体の組み合わせは、基本的には「XY」がオス、「XX」がメスになります。性を決めているのはY染色体上の性決定遺伝子「SRY(Sex determining Region on the Y)」で、このSRYがあると男性になり、なければ女性になります。したがって、Y染色体を持たなくとも、SRYが偶然X染色体に乗り移ることによってXX型の男性になることもあるし、逆にSRYがY染色体から失われてXY型の女性になることもあります。ただし、XX型の男性とXY型の女性は、外見上は正常な男性あるいは女性となりますが、精子や卵子を作ることができないため、不妊となります。

図.39 女性のXX(左)と男性のXY(右)

X染色体とY染色体を比べると、Y染色体は短くて重要な遺伝子がほとんどないのに対し、X染色体は長くて重要な遺伝子も多いです。Y染色体には、SRY以外に生存を左右する重要な遺伝子はほとんどないのです。男性はX染色体を母親から、Y染色体を父親からもらいます。重要な遺伝子を持っているのはX染色体の方なので、仮にX染色体の方に異常な遺伝子があった場合、X染色体を1本しか持たない男性は、女性よりもはるかに高い頻度でその異常が表現型として現れます。

一方で、女性は父親と母親の2人からX染色体をもらっています。どちらかのX染色体に異常があっても、もう一方の染色体の遺伝子が正常ならば、正常な遺伝子が異常な遺伝子を抑え込むことができます。女性の場合は、X染色体が2本とも突然変異遺伝子を持たない限り、表現型として現れることはありません。筋ジストロフィーや血友病、赤緑色覚異常は、X染色体に存在する遺伝子の病気です。多くの場合、正常な遺伝子が優性で、異常な遺伝子は劣性なので、X染色体を2本持つ女性は、男性よりも遺伝的な病気に強く、それが女性の方が長生きする原因であると考えられているのです。

(iii) 基礎代謝の違いが原因

また、男女の「基礎代謝」の違いを原因とする説もあります。基礎代謝とは、人間が生きていく上で、最低限必要なエネルギーのことです。基礎代謝が低いと、同じ行動をしてもその分だけ消費するエネルギーが少なく、活性酸素の量も減少するので、体に負担がかかりません。実際に多くの生物では、栄養の摂取量が少し減ると、寿命が延びます。これは「食餌制限効果」または「カロリー制限効果」と呼ばれ、通常必要とされるカロリーの70%でサルを飼育すると、病気と死亡リスクの低下がしたという研究結果もあります。

平均で成人男性が1日で約1,500 kcalのエネルギーを消費するのに対して、成人女性は1日で約1,200 kcalしか消費しないことから分かるように、女性の方が男性よりも基礎代謝が低いです。そのため、男性よりも体に負担がかからず、結果として長寿になるというのです。ちなみに、基礎代謝は体重に比例するので、体重が多い人ほど大きくなります。基礎代謝基準値〔kcal/(kg・日)〕に自分の体重〔kg〕をかけることで、基礎代謝が求められます(代謝とダイエットの科学を参照)。

基礎代謝量〔kcal/日〕= 基礎代謝基準値〔kcal/(kg・日)〕× 体重〔kg〕

表.5 基礎代謝(厚生労働省HP「日本人の食事摂取基準」より引用)

|

年齢 |

男性 |

女性 |

||||

|

基礎代謝 基準値 |

基準体重

|

平均基礎 代謝量 |

基礎代謝 基準値 |

基準体重

|

平均基礎 代謝量 |

|

|

10〜11歳 |

37.4 |

35.5 |

1,330 |

34.8 |

35.7 |

1,240 |

|

12〜14歳 |

31.0 |

50.0 |

1,550 |

29.6 |

45.6 |

1,350 |

|

15〜17歳 |

27.0 |

58.3 |

1,570 |

25.3 |

50.0 |

1,270 |

|

18〜29歳 |

24.0 |

63.5 |

1,520 |

23.6 |

50.0 |

1,180 |

|

30〜49歳 |

22.3 |

68.0 |

1,520 |

21.7 |

52.7 |

1,140 |

|

50〜69歳 |

21.5 |

64.0 |

1,380 |

20.7 |

53.2 |

1,100 |

|

70歳以上 |

21.5 |

57.2 |

1,230 |

20.7 |

49.7 |

1,030 |

(iv) その他の説

一方で、男女の生活環境の違いを原因とする説もいくつか登場しています。例えば、「食べ物」を原因とする説です。男性に比べて女性の方がバランスの良い食事をしているため、健康を維持できるといいます。かつては、女性はほとんど家で食事をしていたのに対して、男性は昼食などで栄養に偏りのある外食をすることが多かったです。こうしたことが、現在の高齢者における寿命の男女差をもたらしたということです。

また、中には「女性は月経の分だけ長生きできる」というユニークな説もあります。女性は、月経によって毎月古い血液を捨てて、血液の改善を行っているので、その分だけ寿命が延びるというのです。平均的な女性の生理の日数を計算すると、生涯で約7年間になり、これは男女の寿命差とほぼ一致します。月経が原因というのは少々眉唾ですが、男女の寿命差の原因については、あらゆる分野から様々な説が唱えられており、現在も研究が続いています。

(8) 男女の美貌格差

(i) 美人の正体

「容姿」によって人生が左右されることは、誰でも知っていることです。美男美女は誰からも愛され、不細工な容姿の人は無視されます。それならば、「美貌」の経済効果はどのくらいだろうか――こんな疑問を思い付いたのが、経済学者のダニエル・ハマーメッシュです。ハマーメッシュは、美しさの基準は時代や文化によって異なるものの、そこには「ある普遍性」があるといいます。あらゆる社会に共通する美の基準は、「顔の対称性」と「肌のなめらかさ」で、女性の体型で特に重要なのは「ウエストのくびれ」です。そして、これがなぜ重要なのかを進化論的に説明すると、顔の対称性が崩れていたり、肌に湿疹や炎症ができたりしているのは「感染症」の徴候で、ウエストの膨らんだ女性は「妊娠」の可能性があります。いずれも子孫を残すのに障害となるから、進化の過程の中で健康な異性や妊娠していない女性を選好するプログラムが、脳に組み込まれたという訳です。

また、美人というのは、「平均的な顔」という見方もあります。誰もが認める典型的な美人というのは、「個性が乏しい顔」ともいえます。好まれる顔を調べた過去の研究では、平均的な顔の方が印象に残るという結果が出ています。膨大な数の顔写真を元に作成した「平均顔」は、高感度が極めて高いのです。一方、逆に不細工な顔というのは、どこかのパーツが平均から大きくはみ出しているケースが多いです。男性が美人に惹かれるのは、美人が「平均的で安定した遺伝子」を持っているからなのです。不細工な人は遺伝学からいうと、「平均を外れた遺伝子」を持つということになります。そして、これは誤解を恐れずに言うと「突然変異」ということもできます。すべての突然変異にリスクがあるということではありませんが、一般的には突然変異はリスクがあるため、不細工な人はモテないと考えられます。つまり、平均的な顔を魅力的だと捉え、そのような相手を配偶者として選択する個体が、結果的に淘汰されず進化的に生き残ったのでしょう。

図.40 20代の日本人の平均的な顔

ちなみに、多くの女性の顔を平均化していくと次第に美人になっていきますが、20〜30人を合計した段階でもはや限界に達して、これ以上魅力度は上がらなくなります。しかし、美人コンテストの参加者で平均顔を作ると、明らかに普通の平均顔よりも魅力度は高くなります。顔の各パーツを比較すると、全体として「幼型化」の傾向が見られます。各パーツの平均化に加えて目が大きく、顔の下半分が小さいという「幼型化」の条件が、特に女性の外見的魅力を向上させるためには重要なのです。そして、これがなぜ重要になるのかというと、それは女性を配偶者として選択する男性が、確実に自分の遺伝子を残すために、「女性が若いこと」が重要な意味を持っているからです。

現代の漫画やアニメの女性キャラクターの多くは、世代を重ねるごとにどんどん幼型化現象を示しています。目は顔の高さの半分以上を占め、鼻は退化してもはや存在していない場合さえあります。顎も食物を咀嚼するのにはあまりに小さくなっています。魅力度を高める部分だけが拡大した、超刺激的な造形になっているのです。また、体のパーツでもウエストは極端に細くなり、バストは極端に大きくなっています。進化のプロセスの結果、このような幼型的特徴を持った個体に収れんしてしまうのは、非常に興味深い現象です。オーガスとガダムは、ポルノグラフィーを分析した研究書の中で、日本のアニメポルノが世界的に有名で人気がある理由の一つとして、このキャラクターの造形を挙げています。

図.41 アニメキャラクターの造形の変化

(ii) 美貌の経済学

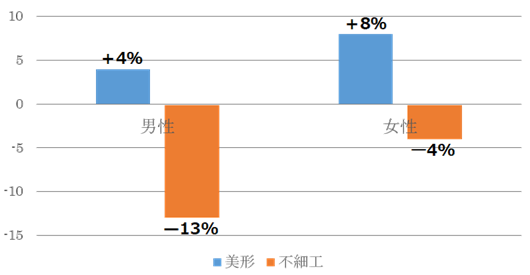

美貌の経済効果を計測すると、容姿が平均よりも上の女性は、平均的な容姿の女性よりも8%収入が高かったといいます。一方で、容姿が平均より下の女性は、平均的な容姿の女性よりも4%収入が少なかったのです。20代女性の平均年収を300万円とすると、美人は毎年24万円のプレミアムを受け取り、不美人は12万円のペナルティを支払うことになります。これを一生で考えると、大卒サラリーマンの生涯所得は約3億円(退職金や年金を含める)とされているから、美人は生涯に2,400万円も得し、不美人は1,200万円も損をすることになります。美貌格差の総額は、およそ3,600万円にもなるのです。このようになる理由としては、「容姿の良さは自信につながるから」という説があります。研究によると、人は自信過剰な方が生産性が伸び、より困難な課題に挑戦するようになり、昇進する可能性が高くなるといいます。

この美貌格差が、女性にとって大きな心理的圧迫になっていることは明らかです。これは、男性が女性の若さや外見、すなわち生殖能力に魅力を感じるからで、これによって女性は熾烈な「美の競争」へと駆り立てられます。一方で、女性は男性に対して「強さ」を本能的に求めるので、男性の外見以外にも、肉体的な能力や知能の高さ、経済力なども重視します。これは、不細工な男性も努力によって社会的な地位や権力、資産を持てば、そのハンディを乗り越えられるということです。その結果、女性だけが「美しさの呪縛」に苦しむことになります。

男性の美貌格差も計算してみると、容姿が平均より上の男性は、平均的な容姿の男性よりも4%収入が多いことが分かっています。美形の女性のプレミアムは8%だから、男性は美形でも女性の半分の経済効果しか期待できません。一方で、容姿が平均より下の男性は、平均的な容姿の男性に比べて13%も収入が少なかったのです。女性の場合は4%だから、醜さへのペナルティは3倍以上にもなります。「美の呪縛」に囚われているのは女性ですが、意外なことに「美貌格差」の最大の被害者は、醜い男性であったということです。この理由としては、容姿が著しく醜い男性は、労働市場から追い出され、強盗や窃盗に手を染める可能性が非常に高いためだと考えられています。

図.42 美形のプレミアムと不細工のペナルティ

アメリカには、「容姿による差別」を裁判に訴えたケースがいくつもあります。よく知られているのは、プレイボーイクラブから年齢を理由に解雇された元バニーガールの訴訟で、「自分はかつての可憐な容姿から、成熟した女性らしい容姿に生理的に移行した」と主張したものの、判決では「年齢により、あるいは修復不可能な容姿の欠陥により、バニーガールのイメージを喪失した」とのプレイボーイ側の主張が認められました。こうした判断は他の裁判でも同様で、俳優やモデルなどのように、容姿で採否を決めるほかない職業がある以上、これは仕方のないことでもあるのでしょう。

私たちは、容姿で給与や昇進を決めるのは、企業や経営者による差別だと考えます。これは間違いではありませんが、企業がこうした差別をする理由があります。それは、営業職や接客業において、美形の従業員の方が不細工な従業員よりも明らかに収益性が高いからです。市場原理によって、彼らは正当な報酬を得ているだけなのです。なぜこのようなことが起きるかというと、それはもちろん、消費者が美形の相手から商品を買ったり、サービスを受けたりすることを好むからです。私たちは「美貌格差」を批判しますが、その差別を生み出しているのも私たちなのです。

(9) 男らしさと女らしさの正体

(i) 男女の脳の違い

男性と女性の脳組織に顕著な性差があることは、「脳卒中」と「言語機能」の関係から明らかになりました。脳は「右脳」と「左脳」に分かれ、右脳は「感性」、左脳は「言語」や「理論」を司っています。左脳に卒中を起こした男性は、言語性IQが平均で20%低下しますが、右脳に卒中を起こした場合では、言語性IQの低下はほとんど見られません。それに対し、左脳に卒中を起こした女性は、言語性IQが平均で9%低下し、右脳に卒中を起こした場合でも、言語性IQが平均で11%低下します。

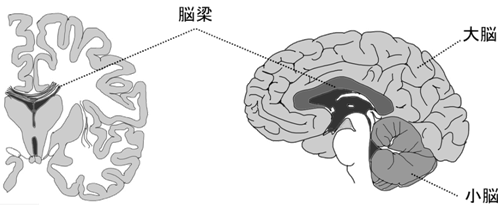

このようなことになる理由は、右脳と左脳を連結する役割を担っている「脳梁」が、男性よりも女性の方が太いからです。男性は脳の機能が細分化されていて、「言語」を使う際に左脳だけを使って話しているのに対し、女性は脳の機能が広範囲に分布しており、「言語」のために左脳と右脳の両方を使って話しています。女性の方が「話術」に優れているのも、これで納得できるというものです。一方で、男性の脳は、「空間知覚」を司る部分が女性よりも大きいです。そのため、地図を読むなどの「空間認識能力」は、女性よりも男性の方が優れているといわれています。こうした脳の機能的な違いは、興味や関心、知能や感情など様々な面に影響を及ぼします。

図.43 女性の方が男性よりも脳梁が太い

欧米において、自然科学の分野で博士号を取得する女性の比率は10%を下回り、物理学と工学では5%に届きません。これは従来、アカデミズムにおける「性差別」の明白な証拠とされていたのですが、それでは生物学において女性研究者の比率が25%近くを占める理由を説明できません。この疑問に対して、カナダの心理学者であるドリーン・キムラは、「自然科学における男女の偏りは、女性の脳が物理学よりも生物学に適しているのが理由だ」と答えます。胎児の段階から、男性では「テストステロン」、女性では「エストラジオール」などの性ホルモンが、脳の形成に影響を及ぼします。その結果、男性では「空間把握」や「数学的推論」の能力が発達し、女性では「言語」や「共感力」の能力が発達しました。旧ソ連では、物理学と工学の分野で男女がほぼ同数でしたが、これは国家が職業選択の自由を奪い、強制的に「エンジニア」を育てたからです。女性研究者は、自分自身の合理的な判断によって、優位性のある分野に進んでいるだけなのです。現在、先進諸国では女性の高学歴化が急速に進んでおり、文系の学部では女子学生が多数派になっています。語学系の学部が、「共学なのに女子大になった」といわれるようになって久しいです。

表.6 大学の学部別の男女比(平成27年度 学校基本調査より)

|

学部 |

男性 |

女性 |

|

工学 |

86.4% |

13.6% |

|

理学 |

73.2% |

26.8% |

|

社会科学 |

65.7% |

34.3% |

|

農学 |

55.6% |

44.4% |

|

教育学 |

41.1% |

58.9% |

|

保健学 |

40.4% |

59.6% |

|

人文科学 |

34.5% |

65.5% |

|

芸術学 |

29.1% |

70.9% |

|

家政学 |

9.9% |

90.1% |

(ii) なぜ男女で違いがあるのか?

進化心理学は、この男女の違いを旧石器時代の「性役割分業」で説明します。旧石器時代の狩猟採集生活では、男は集落から離れて狩猟を行い、女は集落の周辺で乳幼児の世話をしながら採集をしていたと考えられています。サバンナで獲物を狩るとき、高い空間把握能力を持っていなければ、獲物を狩って集落まで戻ることができません。集落周辺で母親たちが一緒に果実やナッツ、穀類などを採るときは、ずっとお喋りをしていたでしょうが、そこで高い言語能力や共感能力を持っていないと、仲間外れにされてしまうかもしれません。

イギリスの心理学者であるサイモン・バロン=コーエンは、男性の脳の特徴は「システム化」で、女性の脳は「共感」に秀でていると述べました。「プログラマー」の大半が男性で、「看護師」や「介護士」に女性が多いのは、脳の生理的な仕組みによって「好きなこと」が違うからです。モビール(紙やプラスチックで作られた動く玩具)をベビーベッドの上から吊るし、同時に若い女性が赤ちゃんに笑いかけると、男の赤ちゃんはぶらぶら揺れるモビールを見ようとし、女の赤ちゃんは女性の顔を見ようとします。女の子は生まれつき「人間の顔」に興味を持ち、男の子は生得的に「動くもの」に興味を持つのです。これを進化論的に考えると、男の脳は動く動物を仕留める狩猟に最適化し、女の脳は共同体の女たちと子供の世話をしながら行う採集に最適化しているということになります。

図.44 モビールを揺り動かすと、複雑に予想し難いような形に変化する

こうした主張をすると、一部から「性差別的」という批判がなされますが、男と女では、そもそも網膜の作りから違っています。網膜には「M細胞(Magnocellular cells)」と「P細胞(Parvocellular cells)」があり、M細胞は「物の動き」に、P細胞は「色や質感の状態」に反応します。男女の網膜を調べると、男の方が厚いです。これは、網膜に大きくて厚いM細胞が広く分布しているからで、それに対して、女の網膜は小さくて薄いP細胞に占められています。幼い子供にクレヨンで好きな絵を描かせると、女の子は赤やオレンジ、緑、ベージュといった温かい色で人物を描こうとしますが、男の子は黒や灰色といった冷たい色でロケットや車など、何らかの動きを表現しようとします。これは、親や教師が「男の子らしい」あるいは「女の子らしい」絵を描くようにジェンダー的な圧力を加えたからではなく、網膜と視神経の生物学的な違いから、好みに性差が生じたからです。

表.7 M細胞とP細胞の違い

|

|

M細胞 |

P細胞 |

|

特徴 |

光に反応する |

色や質感に反応する |

|

時間応答特性 |

速い |

遅い |

|

空間解像度 |

高い |

低い |

|

色応答特性 |

色盲 |

色選択性 |

|

性差 |

男性に多い |

女性に多い |

フランスのシモーヌ・ド・ボーヴォワールは、著書「第二の性」で「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」と書きました。しかし、家庭や学校での教育が「女らしさ」を植え付けるというこの仮説は、様々な社会実験によって否定されています。例えば、イスラエルにある「キブツ」という社会主義的な協同組合では、生まれた子供は幼児期に親から切り離されて寄宿舎で生活し、訓練を受けた保育の専門家が、男女を一切区別しない教育を行います。性別や階級の壁がない環境で育てられた子供たちは、あらゆる職業を男女で半分ずつ担うはずでした。しかし、人類学者が1970年代にキブツで育った3万4,000人の生活を調査したところ、意外な事実が明らかになりました。男女の役割分担を均等にしようと試みて4世代が経過しても、女性の7〜8割は「人間」を相手にする仕事、中でも保育や教育の分野に集まり、男性の大半は「農作業」や「工場」、「建設関係」の仕事を選んでいたのです。「男は物を相手にした仕事を、女は人と関わる仕事を好む」というキブツの大規模な社会実験の結果は、男女の志向の違いが環境ではなく、脳の遺伝的・生理的な差から生じることを示しています。「男らしさ」や「女らしさ」は、進化が生み出した脳のプログラムなのです。

図.45 イスラエルの「キブツ」で生活する人々

私たちはずっと、「男女平等」は男の子と女の子を同じように扱うことで、共学で同じ教育をすることが正しいと考えてきました。確かにイスラーム圏のように、「女性に対する性差別的な扱い」が、社会的規範に深く刻み込まれている地域もあるから、これが完全に間違っている訳ではありません。しかし、男女の脳には生得的な違いがあり、その結果として男の子と女の子では、見え方や聞こえ方が違い、遊び方が違い、学び方が違い、喧嘩の仕方や世界の見え方も違います。「男女平等の社会」を作るためにこそ、男の子と女の子を別々に扱う必要があるのかもしれません。実際に男女共学よりも男女別学の方が、学業成績が向上しやすいという研究結果があります。日本でも、東京大学合格者数の上位校はほとんどが男女別学の高校です。これは日本だけでなく、イギリスやオーストラリア、韓国などでも似たような現象が見受けられます。男女別学の効果は、まだ完全に検証された訳ではありませんが、近年では男女別学の教育が再評価されつつあります。

表.8 東京大学合格者数の上位校(2019年)

|

順位 |

学校名 |

合格者数 |

分類 |

|

1 |

開成高等学校 |

187 |

男子校 |

|

2 |

筑波大学附属駒場高等学校 |

113 |

男子校 |

|

3 |

麻布高等学校 |

100 |

男子校 |

|

4 |

聖光学院高等学校 |

93 |

男子校 |

|

5 |

灘高等学校 |

73 |

男子校 |

|

6 |

渋谷教育学園幕張高等学校 |

72 |

共学 |

|

7 |

桜蔭高等学校 |

66 |

女子高 |

|

8 |

駒場東邦高等学校 |

61 |

男子校 |

|

9 |

栄光学園高等学校 |

54 |

男子校 |

|

10 |

久留米大学附設高等学校 |

50 |

共学 |

その他、女性は男性に比べて、たとえ高学歴でも「自信を持つこと」が苦手だという研究があります。MBA(経営学修士)を目指すアメリカの一流大学の学生を対象に、「会社で給与の査定を受ける」という模擬実験をすると、昇給の交渉をする女性は男性の1/4しかおらず、たとえ交渉したとしても、その額は男性より30%も低かったのです。また、イギリスのビジネススクールで、「卒業から5年後の自分にふさわしい収入はいくらだと思うか」と訊くと、男性の平均が8万ドル(約960万円)なのに対し、女性は6万4,000ドル(約770万円)でした。学歴社会の頂点にいる女性たちですら、自分の価値を男性より20%も低く見積もっているのです。

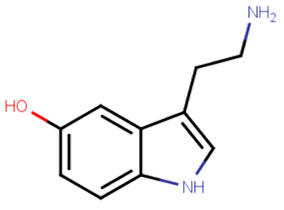

この「自信のなさ」は、これまで家庭や学校での「性差別的な教育」のせいだとされていました。しかし、今では「遺伝子」の影響が疑われています。神経伝達物質の1つである「セロトニン」は、精神を安定させて、不安を取り除く作用があります。セロトニンの脳内濃度が高いと楽観的になり、低いと神経質で不安を感じやすくなります。セロトニンが不足すると、不安感が強まって、鬱病のリスクが高くなることが知られています。セロトニンを運搬するトランスポーター遺伝子には、輸送効率が高い「L型」と輸送効率が低い「S型」があり、その組み合わせでセロトニンの分泌量の多い「LL型」、分泌量の少ない「SS型」、中間的な分泌量の「SL型」の3つが決まります。この分布には大きな地域差があり、日本人の場合は約7割がSS型であり、LL型は3.2%と世界で最も少ないです。これが、日本人に「鬱病」や「自殺」が多い遺伝的な理由とされています。

表.9 日米で比較したセロトニンのトランスポーター遺伝子の組み合わせ

|

|

SS型 |

SL型 |

LL型 |

|

日本人 |

65.1% |

31.7% |

3.2% |

|

アメリカ人 |

18.8% |

48.9% |

32.3% |

社会構造がヒトに近いアカゲザルでは、LL型の遺伝子を持つサルは積極的なリスクを取るリーダータイプに成長し、SS型の遺伝子を持つサルは不安症で親にべったりくっ付いています。遺伝子の型によって、「自信」は大きく変わるのです。セロトニンのトランスポーター遺伝子の分布が男女で異なることはないものの、SS型の遺伝子を持つ女性は、同じSS型の男性に比べて、脳内のセロトニンの濃度が52%も少ないことが分かっています。「心配性」の変異体を持つ女性は、極めて強い不安を抱えています。こうした女性にとって、組織の中での出世競争は、苦痛以外の何物でもないのでしょう。

図.46 鬱病の原因の1つは、脳内のセロトニンの減少である

このように、最新の遺伝学や脳科学の見地は、男と女では生まれつき「幸福の優先順位」が異なることを示唆しています。男性は競争に勝つことで満足感を感じますが、女性は家庭と切り離されると、人生の満足度が大きく下がってしまうのです。ニューヨーク・タイムズの女性記者リサ・ベルキンは、「社会的成功を手にした高学歴の女性たちが次々と家庭に戻っていく」現象を、職場からの「ドロップアウト(落ちこぼれ)」ではなく、「オプトアウト(自らの意志で仕事から身を引く)」と呼びました。

この象徴的な例は、株式会社ディー・エヌ・エー創業社長の南場智子です。ハーバード大学でMBAを取得し、大手コンサルティング会社を辞めてベンチャー企業を起こし、わずか10年余りで売上高1,000億円を超える上場企業に育て上げた成功者は、2011年6月に突然代表取締役兼CEOを退任することを発表しました。その理由は、「夫の看病で(社長業に)全力を出せなくなった」というものでした。その2カ月前に夫がガンを告知されたときのことを、南場はこう回想しています――その瞬間、私には一生来ないだろうと思っていた心境の変化が起きました。これまでの自分の人生は、全部このときのためにあったんじゃないか。そんな風に思いました。何のためらいもなく、私にとっての優先順位が、仕事から家庭へと変わってしまったのです。

図.47 ガン療養中の夫の看病に力を注ぐため、2011年にディー・エヌ・エーのトップの座を退いた南場智子

こうした例は、アメリカでは珍しいことではありません。ブッシュ政権のアドバイザーだったカレン・ヒューズは、「家族がホームシックになってテキストに帰りたいといっている」との理由で、ホワイトハウスを去りました。ペプシコーラの社長ブレンダ・バーンズも、家族とイリノイに戻るために退任しました。パキスタン大使に任命されたウェンディ・チェンバレンは、「保安上の理由で2人の幼い娘に会えない」と要職を辞任しました。

しかし、これは女性が「進化」と「遺伝」の犠牲者だということではありません。進化心理学は、「女は女らしい仕事をすればいい」とか、「女性は家事・育児をするように進化した」と主張する訳ではありません。私たちの社会に必要とされているのは、男女の性差をイデオロギーで否定するのではなく、両者の違いを認めた上で、男も女も幸福な人生を送れるような制度を目指すことでしょう。

・参考文献

1) 池田清彦「オトコとオンナの生物学」PHP研究所(2016年発行)

2) 越智啓太「美人の正体 外見的魅力をめぐる心理学」実務教育出版(2013年発行)

3) 科学の謎検証委員会「封印された科学実験」彩図社(2016年発行)

4) 坂井建雄「面白くて眠れなくなる人体」PHP研究所(2012年発行)

5) 竹内薫/丸山篤史 共著「まだ誰も解けていない 科学の未解決問題」株式会社KADOKAWA(2014年発行)

6) 橘玲「言ってはいけない 残酷すぎる真実」新潮社(2016年発行)

7) 橘玲「女と男 なぜわかりあえないのか」文藝春秋(2020年発行)

8) 橘玲「もっと言ってはいけない 残酷すぎる真実」新潮社(2019年発行)

9) 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST「現役東大生が知っている生物のトリビア」株式会社エネルギーフォーラム(2016年発行)

10) 長沼毅「Dr.長沼の眠れないほど面白い科学のはなし」中経出版(2013年発行)

11) 日本博学倶楽部「[決定版] [科学の謎]未解決ファイル」PHP研究所(2013年発行)

12) 長谷川英祐「面白くて眠れなくなる生物学」PHP研究所(2014年発行)

13) 松田洋一「性の進化史―いまヒトの染色体で何が起きているのか」新潮社(2018年発行)

14) Yuval Noah Harari 著/柴田裕之 訳「サピエンス全史(上)―文明の構造と人類の幸福」河出書房新社(2016年発行)