・グルタミン酸ナトリウムの科学

【目次】

(1)「うま味」はタンパク質のセンサー

「グルタミン酸ナトリウム」は、昆布の出汁の「うま味成分」として、日本料理には欠かせない味であり、アジア圏の料理にも広く用いられています。このため、グルタミン酸ナトリウムを純粋に取り出した「うま味調味料」は、各国で大きな成功を収めてきました。しかし、その一方で、この「うま味調味料」は、近年最も酷い中傷を受け、最も誤解されている食品添加物でもあります。現在に至っても、「うま味調味料」というものは、「現代の化学技術が社会に解き放った有害物質」というイメージを持つ人が、多数派なのではないでしょうか。

また、日本人には少し不思議なことですが、欧米ではつい最近まで、「うま味」という味は、その存在さえも認められていませんでした。「うま味」は、他の4つの基本味「甘味」・「塩味」・「酸味」・「苦味」に比べると、淡く曖昧な味覚です。欧米人は、「グルタミン酸の味」をほとんど感じず、何度かテストが行われたものの、結局は「無味」という結論が下されたのです。欧米人が常食する肉など「うま味」は、「イノシン酸」という化合物に因るところが大きく、欧米人の舌は、この「イノシン酸の味」に慣らされていたのです。イノシン酸は、グルタミン酸と一緒に口に入れると「相乗効果」が起こり、うま味を強く感じることが知られています。しかし、この作用があったため、欧米人には、「グルタミン酸は、単に他の味を強めるだけの物質であり、単独の味覚ではない」と捉えられてしまったのです。「うま味」が世界的に認められたのは、2000年にマイアミ大学の研究グループが、舌の味蕾にグルタミン酸を感知する「うま味受容体」があることを発見してからのことです。食べ物に含まれているグルタミン酸を「うま味受容体」がキャッチし、その情報が神経繊維を伝って脳に達することで、私たちは「うま味」を感じるのです。これほどまでに愛され、嫌われ、無視されてきた味覚というものは、世界の食の歴史において、全く類例を見ません(おいしさの科学を参照)。

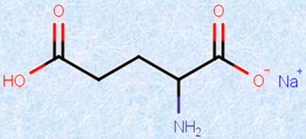

図.1 多くの人は、「グルタミン酸ナトリウム」に悪いイメージを持っている

私たちが生命を維持するのに、最も重要な物質は、一体何でしょうか?恐らく、多くの科学者の答えは、「タンパク質」で一致します。私たちの体を作る「筋肉」の主成分はタンパク質だし、骨や腱を作る「コラーゲン」もタンパク質の一種です。その他、体に必要な物質を合成したり、血液中で酸素を運んだり、体外から侵入してきた病原菌を撃退したりといった作用も、すべて「タンパク質」が請け負います。そもそも、私たちが「DNA」の形で、祖先から受け継ぐ遺伝情報というのは、「このようなタンパク質を作れ」という指令の集合体なのです。

図.2 私たちの「DNA」に刻まれているのは、「タンパク質」の設計図である

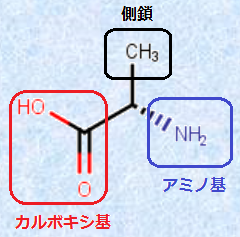

その「タンパク質」とは、一体どんなものかといえば、要するに数百個の「アミノ酸」が数珠つなぎになったものです。「アミノ酸」は、「アミノ基(-NH2)」と「カルボキシ基(-COOH)」の両方を分子内に持つ化合物のことです。そして、タンパク質の構成要素となっているアミノ酸は、たったの20種類しかありません。これらは、図.3のような共通構造を持ち、「側鎖」と呼ばれる部分だけが異なっています。わずか20種類でしかないアミノ酸の順列組み合わせだけで、あれほどまで複雑多彩な機能が実現されているというのは、自然の大きな驚異の1つに数えられるでしょう。そして、このグルタミン酸は、生命の基本単位である20種類のアミノ酸の1つなのです。

図.3 「アミノ酸」の基本構造

多くのタンパク質の寿命は、せいぜい数日でしかありません。人体を構成するタンパク質は、古くなればすぐに分解され、新しく作り直されなければなりません。このため、動物は生涯に渡って、欠かさず外部からタンパク質を摂取し続ける必要があります。肉や魚や大豆など、食事から取り入れられたタンパク質は、体内でアミノ酸単位まで分解され、新たなタンパク質に組み替えられます。世界を満たす生命たちの営みは、この「アミノ酸リサイクル」の壮大な繰り返しによって支えられているのです。

このような訳で、動物は重要な栄養源であるタンパク質を積極的に摂取するため、その存在を捉える「センサー」を発達させました。すなわち、タンパク質のあるところには、必ずそれが分解されて生じるグルタミン酸をはじめとする各種の「アミノ酸」が存在しています。特にグルタミン酸は、自然界のタンパク質中に最も多く存在するアミノ酸であり、動物性タンパク質では約15%、植物性タンパク質では小麦グルテンのように40%以上含んでいるものもあります。この「アミノ酸」を摂取したときに「おいしさ」を感じるよう、人体は進化してきました。長時間煮込んだスープが「おいしい」のは、肉や骨などに含まれるタンパク質が加熱によって分解し、グルタミン酸などの遊離アミノ酸ができるためです。味噌や醤油などの「うま味」も、発酵作用によって生成したグルタミン酸の味わいなのです。また、ヒトの母乳に含まれている遊離アミノ酸の半分は、グルタミン酸です。つまり、私たちは生まれながらにして、「うま味」を求めるようにできているともいえます。なお、グルタミン酸はそのままだと「酸味」もあるため、そのナトリウム塩であるグルタミン酸ナトリウムが、もっぱら「うま味調味料」として利用されています(おいしさの科学を参照)。

図.4 味噌には、グルタミン酸をはじめとする各種アミノ酸が豊富に含まれる

(2) グルタミン酸ナトリウムの発見者

池田屋騒動などがあって、世の中が勤皇討幕の動きに揺れていた1864年、志士たちが駆け回る京都の薩摩藩邸で、1人の子供が産声を上げました。彼の名は池田菊苗――後に東京帝国大学(現在の東京大学)の教授となり、世界の「調味料の歴史」を大きく塗り替えることになる人物です。1873年、9歳の池田は、進歩的な父の春苗とともに上京し、2年間私塾訓蒙学舎に通い、英語などを教わります。京都に帰ると漢字塾に入り、その後は府立第一中学校に在籍しました。また、同時期に英国人女性宣教師マクランから英語とキリスト教を学び、通訳ができるまでに上達しました。

しかし、16歳のときに父の事業が不振となり、一家は大阪市に転居することになります。そこで、近くに住む大阪衛生試験所の技師である村橋次郎に出会います。池田は村橋から英書で化学を教えてもらい、そこから化学にのめり込みます。自宅に様々な実験道具を揃え、化学の実験を行っていました。その中でも特筆すべきは、銅の原子量測定を行い、村橋を驚かせたことです。その村橋から東京で勉学を続けるように勧められ、1881年に17歳の池田は、上級学校へ進学して、化学を究めようと東京に出ます。翌年の1882年に大学予備門(当時の第一高等学校)に入学し、予備門理科を卒業後に東京帝国大学の理学部化学科に入学しました。学業優秀な池田は、官費を支給され、1889年に東京帝国大学を卒業しました。大学卒業後は、東京高等師範学校(現在の筑波大学)で7年間教鞭を取り、1896年に東京帝国大学の助教授になりました。

さらに1899年には、ドイツへの国費留学が叶い、ライプツィヒ大学のウィルヘルム・オストワルドのもとで、2年間「物理化学」の研究に従事しました。オストワルドといえば、化学反応速度に関する理論研究で、池田が留学した後の1909年に「ノーベル化学賞」を受賞するほどの物理化学の泰斗です。化学反応速度に関する理論的研究がオストワルドの本分ではありましたが、窒素肥料の生産法にも大きな貢献を果たしています。純粋化学を追究しつつ、社会に貢献する研究にも積極的に取り組むオストワルドの姿は、池田に大きな影響を与えました。池田の研究には、「海水の加熱蒸発による製塩法の研究」、「ニコチンを含まない煙草の研究」、「亜硫酸ガスを硫黄に戻す公害防止法」、「温泉の効能に関する含有微量物の分析」、「万年筆用の墨汁の開発」などの生活改善や社会発展に結びつくような研究が数多くありますが、これはオストワルドの影響によるところが大きいと思われます。

図.5 ドイツ留学の経験が、池田菊苗を人類の幸福と進歩に貢献することを考える「理想家肌」の化学者にした

さらに、池田は1901年5月にイギリスにも留学し、イギリスの王立研究所で5カ月間勉強しました。ロンドン滞在中には、後の文豪である夏目漱石と同宿し、大いに文学論を戦わせて、漱石を慰めたという逸話が残されています。池田は、大の読書家としても有名で、東洋哲学から政治論に至るまで該博な知識を持ち、典型的な明治の教養人でもあったといいます。シェークスピア全集の翻訳をした坪内逍遥のあとを受けて、国学院大学においてシェークスピアの講義をしたこともあるといいますから、その才人ぶりには、実に驚くべきものがあります。漱石は、博学多識な池田に感銘を受けたようで、そのときの様子は、漱石が寺田寅彦に宛てた書簡(夏目漱石『漱石全集.第18-19巻(書簡集[正],続)』漱石全集刊行会,昭和3-4[566-49])などで確認できます。ロンドン滞在当時の漱石は、いささかノイローゼ気味でしたが、池田との交流でノイローゼが吹き飛んだといわれています。

図.6 夏目漱石は、ロンドン留学中に池田と同宿し、池田の造詣の深さに感心し、大きな影響を受けた

ロンドンから帰国して、東京帝国大学の化学第三講座の教授となった池田は、「物理化学」という当時の日本では新しい学問領域の導入に尽力しました。そして、化学業界における理論研究の開拓者・指導者として、大きな足跡を残していくことになります。その傍ら、池田は、社会に貢献するような応用研究にも関心を持っていました。「うま味」の発見における池田の着想は、1907年の春、妻の貞が買ってきた一束の出汁用の「昆布」から始まりました。池田は、この昆布の「うま味」を、人工的に作り出すことができないだろうかと、関心を抱いたのです。古来、味覚には、「甘味」・「塩味」・「酸味」・「苦味」という4つの基本の味が知られ、その他の味は、これら4つのいずれかが混合したものであると考えられていました。しかし、池田は、昆布などの出汁の味には、独立した味覚である「うま味」があると睨みました。研究の動機には、ヨーロッパ留学の影響が強くありました。池田は、ヨーロッパへ留学した際、当時の欧米人の体格と栄養状態の良さに驚愕し、何とかして日本人の栄養状態を改善できないものかと悩んでいたのです。もし「うま味成分」の発明・工業化ができれば、解決の一助になると思いました。

そして、池田は約38 kgもの昆布を買い求めると、東京帝国大学にある実験室で、「うま味」の抽出実験に取りかかりました。しかし、幾度となく抽出を試みても、失敗ばかりで、目的の化合物は得られません。一度は頓挫しかけた研究でしたが、1908年に東洋学芸雑誌に掲載された「佳味は消化を促進する」という初代東京帝国大学医学部長である三宅秀の学説に触発され、国民の栄養不足を救うべく実験を継続します。そして遂に、乾燥昆布を煮出した汁を煮詰め、徐々に不純物を除いたあとに硝酸鉛を加えることで、約30 gの「グルタミン酸ナトリウム」を結晶として取り出すことに成功するのです。得られたグルタミン酸ナトリウムを舐めてみると、強い「うま味」を感じました。ちなみに、このときに昆布を煮詰めるために用いられたイギリス製の大蒸発皿は、当時の貴重な資料として、現在も東京大学大学院・理学系研究科研究室にあります。

図.7 昆布からの「グルタミン酸」の抽出には、水に含まれるミネラルが影響を及ぼすので、軟水の使用が望ましい

池田の研究は、さらに「グルタミン酸ナトリウム」の製造法へと発展しました。そして1908年9月、「グルタミン酸塩を主成分とする調味料製造法」の特許を取得するに至りました。特許の内容は、調味料の性質や製造法、その用途について触れられています。翌1909年8月には、東京化学会誌に「新調味料に就きて」という題の論文(池田菊苗、東京化学会誌、30、820-836(1909))を発表しました。この論文で、池田は昆布のうま味成分として、「グルタミン酸塩」の抽出に成功したことを初めて述べたのです。そして、この論文の発表と同時期に、「味の素」が鈴木製薬所から売り出され、世界的にも類例のない全く新しい「アミノ酸工業」が誕生しました。これが、現在の「味の素株式会社」の発端です。当時としては新奇な商品だったこともあり、売り上げは低迷していましたが、販売網の確立やユニークな宣伝法により、現在に至っています。なお、池田の発明は、1926年に帝国発明協会から、御木本幸吉の「真珠養殖」、豊田佐吉の「自動織機」と並んで、日本の三大発明として表彰されています。

図.8 「味の素」の主成分(97.5%)は、「グルタミン酸ナトリウム」である

(3) アミノ酸の歴史

そもそも、「アミノ酸」が天然に発見されたのは1806年のことで、アスパラガスの煮出し汁から「アスパラギン」が発見されています。続いて1810年には、尿路結石から硫黄を含むアミノ酸である「システイン」が発見され、19世紀の終わり頃までに「グリシン」、「アラニン」、「バリン」、「ロイシン」、「セリン」、「リシン」、「アルギニン」、「ヒスチジン」、「フェニルアラニン」、「チロシン」など、重要なアミノ酸が相次いで発見されていきました。いずれも、絹、羊毛、ゼラチン、カゼイン、グルテン、動物の臓器などのタンパク質を加水分解することによって得られたものでした。

「トリプトファン」と「プロリン」も、1901年にはカゼインの加水分解液中から発見されているので、天然のタンパク質を構成するアミノ酸として現在知られている20種類のアミノ酸は、「イソロイシン(1904年、F・エールリッヒが糖蜜とフィブリン加水分解液より発見)」、「トレオニン(1935年、W・C・ローズがラットの成長必須因子としてフィブリン加水分解物より発見)」、「メチオニン(1922年、J・H・メーラーが溶血性連鎖状球菌の成長因子としてタンパク質加水分解物より発見)」を除き、そのほとんどがすでに20世紀の初頭には顔を揃えていたことになります。

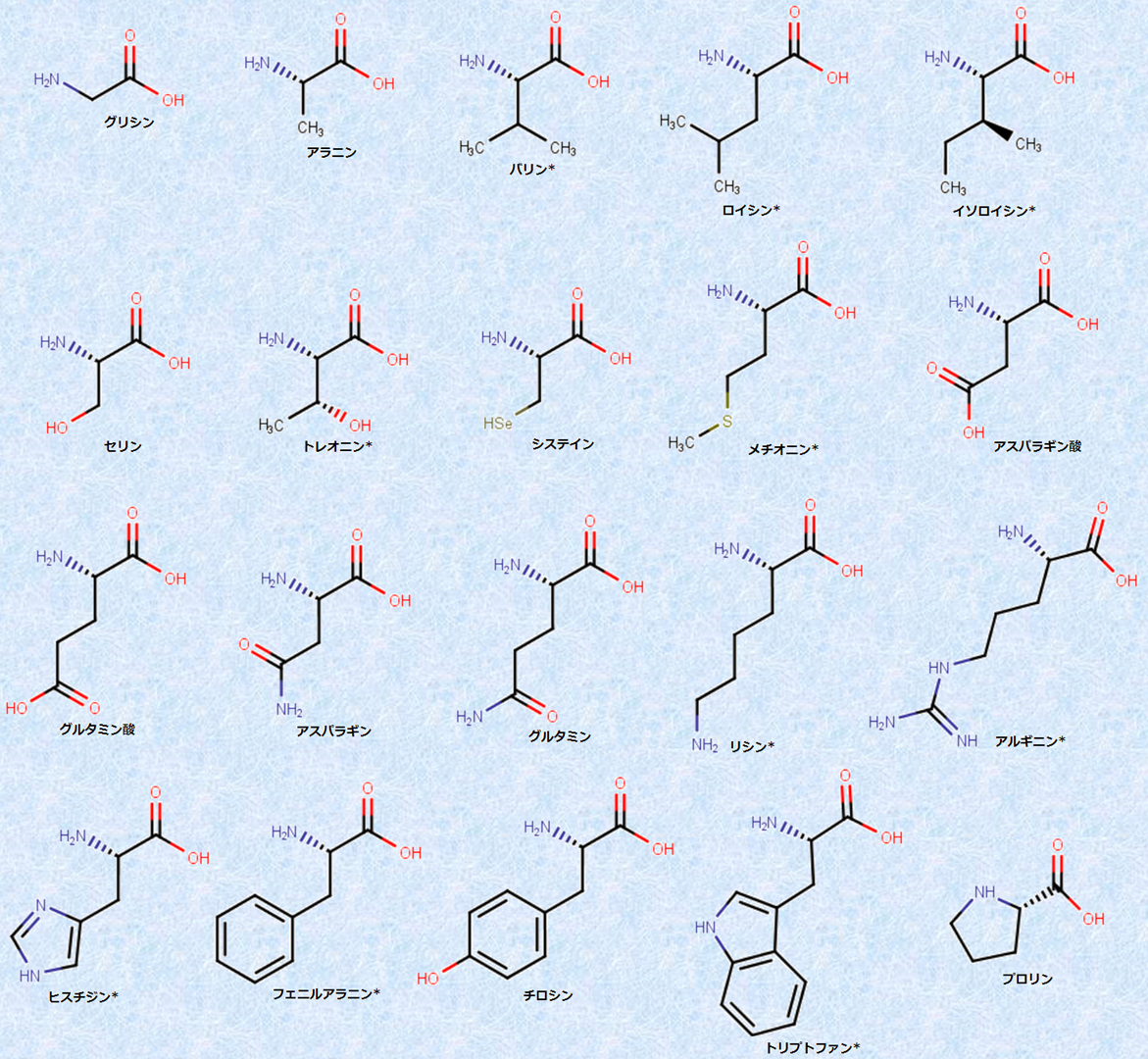

参考までに、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸を、次の図.9に示します。この中で、生体内で全く合成できないか、もしくは必要な量を十分に合成できず、生育のために外部から摂取しなければならないアミノ酸を、「必須アミノ酸」といいます(図中に*印が付けてあります)。ヒトの必須アミノ酸は、成人では9種類あり、幼児ではさらに「アルギニン」も加わります。アルギニンは、生体内でも合成され、成人では必須アミノ酸ではありませんが、成長の早い乳幼児期では、生体内の合成量が十分でなく、不足しやすくなるのです。

図.9 タンパク質を構成する20種類の「アミノ酸」

さて、「うま味成分」である「グルタミン酸」が発見されたのは1866年のことで、小麦粉の粘りの素である「グルテン」の加水分解物から、ドイツの化学者であるH・リットハウゼンによって分離されました。「グルテン」は、ラテン語で「糊」を意味する言葉に由来し、そこから「グルタミン酸」の名前が付けられました。なお、グルタミン酸は、糖の代謝過程で生合成されるので、「非必須アミノ酸」です。勘違いしている人もいるのですが、池田が発見したのは「グルタミン酸」ではなく、「グルタミン酸がナトリウム塩になるとうま味が一層強くなる」ということです。園芸化学の第一人者である鈴木梅太郎は、「洒落ではないがうまくやられた。グルタミン酸は舐めたことはあるが、塩は舐めなかった」と語ったそうです。

生体内には、極めて高い濃度のグルタミン酸が存在しており、グルタミン酸は、生体内で重要な役割を担ってることで知られています。特に高濃度にグルタミン酸が存在するのは筋肉で、生体内の遊離グルタミン酸のうちの約半数が存在しています。残りのグルタミン酸のうち、17%が腸、9%が肝臓、8%が脳に存在しています。また、細胞内のミトコンドリアに存在する遊離アミノ酸の50~70%がグルタミン酸であるというデータは、その重要な役割を暗示しています。特に神経系では、グルタミン酸は「興奮性神経伝達物質」として働くことが分かっており、記憶や学習などの「脳高次機能」に重要な役割を果たしていることが知られています。

ところが、グルタミン酸の血液中の濃度が急激に上昇した場合などには、灼熱感、顔面の圧迫感、頭痛、眠気などを誘発したりすることがあります。グルタミン酸ナトリウムを含むうま味調味料をふんだんに使った中華料理などを食べ過ぎたときに、この症状が現れたりすることがあるのです。そういうことから、この症状には「チャイニーズレストランシンドローム(グルタミン酸ナトリウム症候群)」という変な病名が付けられたりしています。そのため、「グルタミン酸ナトリウムは使用しておりません」という表示が、中華料理店の店頭には誇らしげに貼り出してあることがありますし、世間には、「グルタミン酸ナトリウムが放り込まれた料理を食べると、健康を害する」という認識がまかり通っています。しかし、この認識には、実は大きな誤解があります。

図.10 グルタミン酸ナトリウムが原因とされる「チャイニーズレストランシンドローム」には、実は大きな誤解がある

(4)「うま味調味料」は有害なのか

まず、グルタミン酸は、タンパク質を構成するアミノ酸の一種なので、私たちの生体内にはもちろん、様々な食品にも含まれています。キノコやトマトの料理がおいしく感じるのは、グルタミン酸の濃度が高いからです。トマトに関しては、グルタミン酸とアスパラギン酸が、4:1くらいの割合で含まれていると、最もおいしく感じるといわれています。完熟トマトの場合、1つのトマトに含まれる遊離アミノ酸の半分以上が、グルタミン酸です。

パルメザンチーズやカマンベールチーズのあの独特な風味にも、グルタミン酸が大きく関わっています。チーズは牛乳を熟成して作りますが、熟成の過程で乳タンパク質がアミノ酸に分解されます。もともと乳タンパク質の中で最も含量が多いのはグルタミン酸であるから、熟成したチーズにはグルタミン酸が多くなるのです。特に「イタリアチーズの王様」とも呼ばれるパルメザンチーズは、固形の食品中で最もグルタミン酸含量が多く、一振りで料理の味を大きく変えてしまいます。いわば、「イタリア版うま味調味料」といってもいい存在です。このように、グルタミン酸は私たちが日々摂取する食品に、広く行き渡っているのです。それどころか、ある計算によると、「食品に自然に含まれるグルタミン酸」を摂取する量は、「添加物のグルタミン酸」を摂取する量よりも、遥かに多かったのです。それでは、「チャイニーズレストランシンドローム」の原因は、一体何なのでしょうか?

図.11 「イタリアチーズの王様」とも呼ばれるパルメザンチーズには、グルタミン酸が豊富に含まれている

この問題の発端は、1968年のアメリカでした。中国系アメリカ人医師のホウ・マン・クォックは、突然、胸と顎が締め付けられるように感じ、頭痛、体の痺れ、首の後ろに熱い感覚を覚えました。それは、中華料理店で食事をした直後のことでした。症状は悪化することはなく、しばらくすると消失していきました。クォックは、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンに論文を書き、一連の症状に「チャイニーズレストランシンドローム」と名付けたのでした。そして、グルタミン酸ナトリウムを静脈に注射すると、一連の症状を引き起こす可能性があることが分かり、「チャイニーズレストランシンドロームの原因はグルタミン酸ナトリウムである」という説が、一般に浸透していったのです。

アメリカでも、すでにグルタミン酸ナトリウムは、スナック菓子などに広く使われていたので、その衝撃は大きく、使用禁止を求める声は、すぐに強まりました。しかし、「チャイニーズレストランシンドローム」の自覚症状は一定しておらず、心拍や血圧、皮膚温度などの他覚症状は、「チャイニーズレストランシンドローム」の発作中も変化がなかったのです。つまり、臨床的に「チャイニーズレストランシンドローム」という症状は、定義できなかったということです。

図.12 アメリカのスナック菓子には、グルタミン酸ナトリウムが使われている

また、1969年には、ワシントン大学の研究者であるジョン・オルニーが、「グルタミン酸ナトリウムをマウスに大量に投与すると、マウスの脳細胞が破壊される」という結論を出しましたが、マウスとヒトが、同じ影響を受けるのかどうかは疑問です。なぜなら、その後、霊長類を対象にした研究が数多く行われましたが、グルタミン酸ナトリウムを注射されたり、食べさせられたりしても、霊長類には何の影響も現れなかったからです。しかも、そのマウスの実験も、「生後10~12日目のマウスに、体重1 kg当たり1 gのグルタミン酸ナトリウムを投与する」というもので、これは人間でいえば、「生まれたばかりの乳幼児の胃の中に、直接チューブなどで、数十グラムのグルタミン酸ナトリウムの濃厚水溶液を流し込んだ」という状態です。それだけ一気に摂取すれば、何らかの障害を引き起こすのも当然でしょう。

こうして1992年、グルタミン酸ナトリウムに不安を持つ大衆にせかされた「アメリカ食品医薬品局(FDA)」は、第三者の研究機関に調査を委ねようと、「応用生物学アメリカ協会(FASEB)」に問題の研究を依頼しました。1995年、FASEBは包括的な報告書をまとめ、「慎重な二重盲検法(被験者および投与管理者ともに投与状態を識別できない臨床試験)で調査を行った結果、グルタミン酸ナトリウムは通常の摂取量では何の問題も起こさないが、大量に摂取すると、灼熱感、顔面の圧迫感、頭痛、眠気などを引き起こし、ごく稀に衰弱する場合もある」と発表しました。このFASEBの報告書にある「大量に摂取する」とは、一体どれほどの量なのでしょうか?これには、「閾値」の問題が関わっています。閾値とは、「ある刺激を感知することができるかどうか」の限界の最小値を表します。先に挙げた症状は、一回の食事で、2.5 g以上のグルタミン酸ナトリウムを摂取した人々にだけ見られる症状です。この2.5 gという量は、一般的な中華料理数人前に含まれる量です。もし数人前の中華料理を食べたら、グルタミン酸ナトリウムが入っていようが入っていまいが、気持ち悪くなってしまいそうな気がしますが。

また、カナダの別の研究では、グルタミン酸ナトリウムの安全性をもっと明確に強調しています。「自分はグルタミン酸ナトリウムに敏感だ」と主張する61人の被験者を対象に調査を行ったところ、一回の食事でグルタミン酸ナトリウムの量が2.5 gを下回る場合では、「グルタミン酸ナトリウム」と「偽薬」の間に違いは見られませんでした。これらの研究から、グルタミン酸ナトリウムで不快な症状が出る閾値は、2.5 gと判断して良いでしょう。なお、FASEBの調査によると、「一食の典型的なグルタミン酸ナトリウムの使用量は0.5 g以下である」といいますから、「うま味調味料としての一般的な使用」をしている限り、グルタミン酸ナトリウムに危険性は全くありません。

図.13 中華料理数人前を食べると、不快な症状を感じるかもしれない

これらのことから、明らかに、グルタミン酸ナトリウムは「白」であり、社会悪ではありません。グルタミン酸ナトリウムは、食後の不快の原因にされやすいですが、実際に調査を行ったところ、それがどんな食事であれ、食後には4割の人が、「不快な症状が出た」と報告することが分かっています。これは、ときに医療でも問題になることですが、「ノセボ効果」というものがあります。「偽薬」に副作用があると思い込むことによって、その副作用が強く出現することがあるのです。実際に、何の副作用もない「偽薬」で臨床試験を行うと、1~3割の被験者が、様々な副作用を訴えるといいます。

2005年には、アメリカの医師であるクリフトン・ミーダーが、サムという患者の興味深い臨床例を発表しています。サムは末期の肝臓ガンの診断を受け、余命数カ月と宣告されました。サムは絶望し、みるみる生きる気力と体力を失い、告知された余命年月の前に死亡してしまいました。ところが検死の結果、驚くことにサムの腫瘍はごく小さなもので、しかも転移もしていなかったのです。つまり、医師の誤診だったということです。ということは、サムは腫瘍ではなく、「ガンで死ぬ」という思い込みで死んでしまったことになります。このような「ノセボ効果」が、グルタミン酸ナトリウムに「副作用」があると思い込むことによって、引き起こされた可能性は否定できません。

図.13 「プラセボ製薬株式会社」という、デンプンなどの各種食品成分から「偽薬」を製造・販売する会社もある

報告された「チャイニーズレストランシンドローム」の症状は一様でなく、それはたいてい一過性で良性のものであり、客観的な測定値やグルタミン酸の血中濃度には、一切反映されないということが分かっています。つまり、「チャイニーズレストランシンドローム」の原因が、グルタミン酸ナトリウムであるという科学的根拠は、一切見つかっていないのです。一説によると、料理に含まれる「過剰の塩分」を急激に摂取したことによる血圧の変化や、「劣化した油脂」の多量摂取などが原因ではないかとするものもあります。

(5) 自然界の「味の素」

池田菊苗が、昆布の「うま味成分」としてグルタミン酸ナトリウムを分離し、これが「味の素」として、世界中の人たちによって愛用されるようになると、グルタミン酸の生産は、とても「昆布の煮出し汁」などでは追い付かなくなりました。幸いにして、「小麦グルテン」を酸で加水分解し、アルカリ中和することによって、ある程度の量は得られますが、それでも経済的には採算が取れません。そこで1960年代には、味の素社は、グルタミン酸の一部を「石油」からの化学合成で供給しました。しかし、これがまた世間からの指弾を受けました。

しかし、化学の目で見れば、これは何ら非難される筋合いではありません。原料が「昆布」であろうが「小麦粉」であろうが「石油」であろうが、できあがったものは同じ「グルタミン酸」という分子であり、そこには何の差異もありません。原料が何であろうが、原子に個性はない以上、つながり方さえ同じなら「同じ分子」であり、区別する理由は何もありません。しかし、味の素社は、十数年で「化学合成法」から撤退し、現在では「サトウキビ」を原料とし、含まれる炭水化物を「ミクロコッカス・グルタミカス」という微生物の働きでグルタミン酸にする「発酵生産」の方法を取っています。

図.14 昭和29年に取得された免許によれば、100 gのグルコースから、約40 gのグルタミン酸を得ることができる

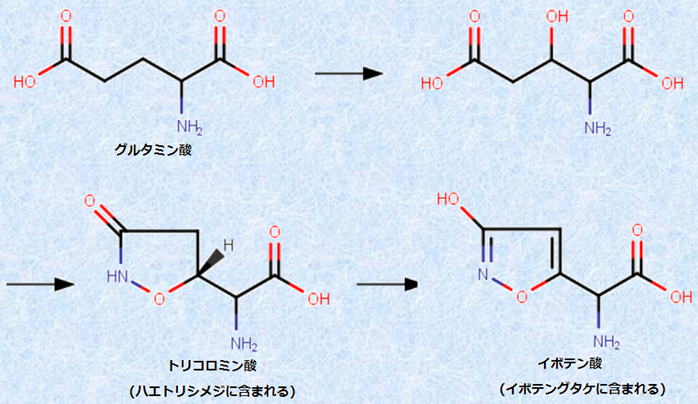

今では、鰹節に含まれる「イノシン酸」、貝類に含まれる「コハク酸」、キノコ類に含まれる「イボテン酸」や「トリコロミン酸」なども、「うま味成分」として分離されています。面白いことに、キノコの中では、「イボテン酸」や「トリコロミン酸」も、「グルタミン酸」から作られることが分かっています。そういうことからすると、「グルタミン酸」はまさに、文字通り自然界における「味の素」なのかもしれません。ただし、「トリコロミン酸」を含むハエトリシメジは食用になりますが、「イボテン酸」を含むイボテングタケやベニテングタケは有毒なので、注意が必要となります(おいしさの科学を参照)。

図.15 「イボテン酸」は、グルタミン酸ナトリウムの10倍ほどの強いうま味を呈するが、強い毒性がある

・参考文献

1) 大宮信光「面白いほどよくわかる 化学」日本文芸社(2003年発行)

2) 河野俊哉「池田菊苗:旨味の発見~理学と応用の相克の中で~」化学と教育68巻11号(2020年)

3) 佐藤健太郎「化学物質はなぜ嫌われるのか」技術評論社(2008年発行)

4) 佐藤健太郎「炭素文明論」新潮社(2013年発行)

5) ジョー・シュワルツ「シュワルツ博士の化学はこんなに面白い」主婦の友社(2002年発行)

6) 鈴木勉「毒と薬【すべての毒は「薬」になる!?】」新星出版社(2015年発行)

7) 二宮くみ子「だしとうま味の食品化学」薬学雑誌2016;136(10):1327-1334

8) 船山信次「こわくない有機化合物超入門」技術評論社(2014年発行)

9) 船山信次「毒の科学-毒と人間のかかわり-」ナツメ社(2013年発行)

10) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書ⅢC」三才ブックス(2009年発行)

11) 薬理凶室「アリエナイ理科」三才ブックス(2012年発行)

12) 山崎幹夫「新化学読本-化ける、変わるを学ぶ」白日社(2005年発行)