・BSEの科学

【目次】

(1)「カニバリズム」による奇病

2001年に公開されたリドリー・スコット監督の映画「ハンニバル」では、イギリスの名優アンソニー・ホプキンスの演じる精神科医のハンニバル・レクター博士が、野心に満ちたアメリカ司法省監査次官補のポール・クレンドラーを拉致し、彼の頭蓋を切り開いてこじ開け、脳をむき出しにします。露出した脳は、効果的な照明によって、闇から浮かび上がります。高度に知的かつ冷酷な連続殺人犯でもあるレクター博士が、ステーキナイフでクレンドラーの脳を薄く切り取ってフライパンで調理し、本人の口元に持っていくと、薬物で意識朦朧となっているクレンドラーは、自分の脳をおいしそうにむしゃむしゃと食べるのです。――映画「ハンニバル」のこのシーンは、脳を切り取られても、本人は痛みを感じないという生理学的知識を、原作者であるトーマス・ハリスが物語中に挿入して、観客を戦慄させようとしたのでしょう。大脳の内部には痛覚受容器がありませんから、解剖さえしてしまえば、麻酔は必要ありません。また、頭皮もそれほど神経が多い部分ではないので、局所麻酔で十分です。クレンドラーが、自分の脳の前頭葉を切り取られて、それをステーキとでも思い込んで食べたのも、そのような体の仕組みを物語っているのです。

図.1 映画「ハンニバル」は、猟奇的なシーンが多いため、日本公開時はR-15指定された

しかしながら、実際に脳を食べるのは、禁忌です。もちろん、道徳的に良くないというのもありますが、実際に人肉を食べる習慣「カニバリズム」のある未開の部族などでは、非常に高い確率で、「プリオン病」と呼ばれる疾患が報告されているからです。「プリオン病」は、発症するとわずか数年で、必ず死に至る致死性の疾患です。「伝達性」と病理組織学的に「海綿状変化」を呈することから、正式には「伝達性海綿状脳症(Transmissible spongiform encephalopathy:TSE)」とも呼ばれます。

例えば、パプア・ニューギニアに住む「フォレ族」には、葬儀に際して死者を弔うため、かつて遺体を食する習慣がありました。海から遠く離れた山岳地帯に住むフォレ族にとっては、「カニバリズム」は弔いの儀式であると同時に、乏しいミネラルやタンパク源の補給の機会でもあったのでしょう。フォレ族は死者を埋葬し、数日が経過してから、蛆が群がった遺体を掘り起こして解体し、蛆と共に遺体を食していたといいます。女性がこの儀式の主な参加者でしたが、子供や老人も死者の脳を食したため、子供や老人を含む多くの女性が、この「プリオン病」に罹患しました。1950年のオーストラリア巡察官の報告書には、「原住民がマラリアにかかったかのように激しく身震いしてすぐに死んでしまう」との記載があります。また、1953年の報告書には、「少女が震えながら頭を発作的に左右に振っている」との記載がなされています。これは、まさに「プリオン病」に関する記述だと思われます。

フォレ族は、この「震えの病」を「クール―」と呼びました。「クール―」は、フォレ族の言語で、「恐怖に震える」を意味する言葉に由来します。フォレ族の間では、この病気は、「呪術」によって相互にかかるものと考えられていました。もちろん、これはフォレ族の迷信であって、実際は「カニバリズム」がこの病気の原因です。実は「プリオン病」の中には、原因不明の「クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease:CJD)」と呼ばれるものがあり、これは100万人に1~2人の割合で発症する「孤発性プリオン病」です。「クールー」がフォレ族の間で蔓延したのは、偶然に「クロイツフェルト・ヤコブ病」にかかっていた死者を食したことにより、連鎖的に「プリオン感染」が続いたためと考えられています。

「クールー」の潜伏期間は、5年から20年とされており、最初は手足の震えや歩行障害が起こり、やがて重度の運動障害や言語障害、認知症などが起こり、3カ月から2年ほどで死に至ります。1958年になって、フォレ族に対して「カニバリズム」の禁止令が出たことで、以後「クールー」に罹患する人は激減して、1970年には発症は見られなくなりました。そのときまでに、実に2,584人もの女性や子供たちが、この「クールー」によって亡くなっていました。

図.2 パプア・ニューギニアに住む「フォレ族」には、かつて「カニバリズム」の習慣があった

そして、近年最も大きな食品不安を引き起こしたものの1つに、「牛海綿状脳症(Bovine Spongiform Encephalopathy:BSE)」の問題があります。BSEは「狂牛病」とも呼ばれ、ウシの脳の中に空洞ができ、脳がスポンジのように「海綿状変化」する奇病です。この病気が発症したウシは、最初は痙攣を起こしたりする程度で、目立った症状は現れませんが、やがて音や接触に対して過敏な反応をするようになり、病状がさらに進行すると、運動機能に関連する部位も冒されて立てなくなり、遂には死に至る恐ろしい病気です。

この病気の原因は、畜産物残渣の再利用という名目で用いられた「肉骨粉」であると考えられています。「肉骨粉」は、タンパク質やカルシウム、リン酸質が豊富な安価な飼料であり、BSEの問題が起こる前までは、よく用いられていました。しかし、その原料は牛・豚・鶏などの屑肉、脳、脊髄、骨、内臓、血液であり、家畜は人間によって意識しない形で、「カニバリズム」をさせられる形となっていたのです。――そして、実はこのBSEも、「プリオン病」の一種だといわれているのです。

図.3 飼料として用いられた「肉骨粉」が、BSEの原因といわれている

BSEの発生が初めて確認されたのは1986年、イギリスの牧場においてでした。BSEに感染したウシは、足元がふらついて立っていられなくなり、やがて餌さえ食べられないほど衰弱して、悶死していきました。この後、イギリスでは約18万頭のウシがこの病気になり、数年後には、ヨーロッパ一円にも拡大しました。BSE発生から2年後の1988年には、肉骨粉を飼料として用いることが禁止されていますが、BSEの発生数は、1992年が最盛期ですから、肉骨粉を飼料に使っていたときから、少なくとも4年はかかっています。つまり、肉骨粉を食べてからすぐに発症するのではなく、肉骨粉を食べてから、一定の期間をおいて発症することが分かって来たのです。

また、BSEは「プリオン病」の一種ですが、それまでは種の壁を越えて、「プリオン病」が伝染することはほとんどないと考えられていました。つまり、BSEに感染した牛肉を食べても、ヒトが「プリオン病」を発症することはないと考えられていた訳です。しかし、BSEに感染した獣肉で作られたキャットフードを食べたネコが死亡し、解剖したところ「プリオン病」であったことから、食物から感染した疑いが非常に高くなりました。こうして、ウシ同士以外でも、牛肉を通じての感染が疑われるようになったのです。そして、1990年代前半までにイギリスを中心に発生していた、プリオン病の一種である「クロイツフェルト・ヤコブ病」が、その後の調査により、BSE感染牛を通じて感染したことが疫学的に高い確率であることが証明され、世界中にパニックを引き起こしました。

図.4 「BSE」に感染したために運動機能が低下し、自力で立てなくなったウシ

(2) 謎のタンパク質「プリオン」

さて、BSEの「病原体」は、実のところ、「細菌」でも「ウイルス」でもありません。当初は、その潜伏期間の長さから、ウイルス性の病気、とりわけ「遅発性ウイルス(スローウイルス)」が関与していると考えられていました。しかし、「病原体」を紫外線照射したり、100℃の熱湯で煮たり、ホルマリン処理したりしたとしても、感染力を失わないことから、研究者たちは頭を悩ませていました。それもそのはずで、BSEの「病原体」は、「プリオン」と呼ばれるタンパク質からなる感染因子だったのです。この「プリオン」というタンパク質は、細菌やウイルスのように遺伝子を持たず、「タンパク質のみで自己増殖を行う」という、不思議な性質があります。

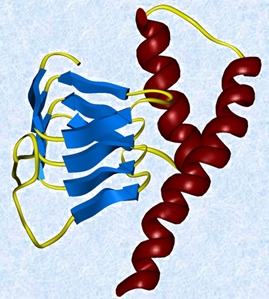

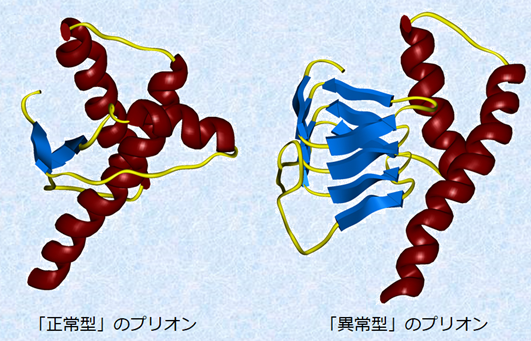

図.5 BSEの原因になったタンパク質「プリオン」

タンパク質は、アミノ酸がずらりと一列に長くつながり、一定の形に折りたたまれたものです。この「折りたたみ方」は、タンパク質が機能を発揮する上で非常に重要であり、アミノ酸の配列が決まれば、多くの場合、その折りたたみ方も「一通り」に決まります。プリオンタンパク質も、通常は体内で「一定の形」に折りたたまっているのですが、どういう訳なのか、このプリオンには、もう1つの「異なった折りたたみ方」が存在するのです。「正常プリオンタンパク質」とは立体構造が異なるものを、「異常プリオンタンパク質」と呼んでいます。「正常プリオンタンパク質」は、らせん状の「α -ヘリックス構造」を多く含みますが、「異常プリオンタンパク質」では、波型状の「β -シート構造」が多くなっています。健康体のウシなどの体内には、「正常プリオンタンパク質」が発現していますが、外部から「異常プリオンタンパク質」がやってきて、「正常プリオンタンパク質」と直接相互作用すると、その折りたたみ方を変えてしまい、「正常型」が「異常型」に構造変換してしまうのです。「異常型」に変化したプリオンは、さらに別の「正常型」のプリオンを「異常型」に変化させ、ネズミ講式に増えていきます。こうして増殖した「異常プリオンタンパク質」は、互いに重合することで、「β -アミロイド」と呼ばれる構造体を形成し、それが脳細胞に蓄積することで、「組織損傷」や「細胞死」を引き起こします。そして、一度この症状を発症した場合、その進行を食い止める手立ては今のところ全くなく、100%の確率で悲惨な死を迎えることになります。

図.6 プリオンタンパク質には、「正常型」と「異常型」の2種類がある

地球上のすべての生物の「遺伝情報」は、「DNA」から「RNA」へ伝わり、そして「タンパク質」へと伝達されます。この考え方は、イギリスの分子生物学者であるフランシス・クリックが提唱したもので、「セントラルドグマ」といいます。プリオンが発見されるまでは、遺伝情報の伝達の流れは「一方向」で、逆流することはないとされていました。すべての病原体は、「DNA」や「RNA」などの核酸によって、自己複製を行うと考えられていたのです。ところが、「プリオン病」の引き金となったこのタンパク質においては、「タンパク質からタンパク質へと核酸の介在なしに情報が伝わる」と、アメリカの生化学者であるスタンリー・プルシナーは主張したのです。これは、それまでの生物学の基本原理を真っ向から否定するものでした。

この「プリオン単独仮説」は、当初は突飛な説と思われていました。しかし、その後の状況証拠の蓄積により支持者が増え、基本的な部分は、ほぼ立証が進んだといっても良い状態です。プルシナーは、プリオン研究の業績により、1997年のノーベル生理学・医学賞を受賞しています。ただし、食肉として経口摂取した「異常プリオンタンパク質」が、どのようにヒトの消化管から中枢神経系に伝播するのかは、未だにほとんどが明らかにされていません。普通のタンパク質は、消化管でアミノ酸単位まで分解されますが、異常プリオンは消化酵素の影響を受けにくいようで、腸にあるリンパ組織から、そのままの形で吸収されるようです。また、「プリオンタンパク質」の遺伝子を不活性化した「ノックアウトマウス」は、成長後も健康そのもので、何の不具合も見つからなかったこともあり、生体が予め持っている「プリオンタンパク質」が、生体の中でどういう役割を果たしているのかという最も基本的な事柄ですら、現状ではよく分かっていないのです。ただし、「部分的に不完全なプリオンタンパク質」の遺伝子を戻したノックアウトマウスは、歩行の乱れ、台からの落下、体の震えなどの症状を示すようで、脳の仕組みを徐々に変調させることが示されています。このことからも、「プリオンタンパク質」がBSEに関与していることは、ほぼ間違いないでしょう。

図.7 スタンリー・プルシナーは、「タンパク質」が病原性物質として振る舞うことを発見し、1997年にノーベル生理学・医学賞を単独で受賞した

なお、余談になりますが、最近の研究では、「アルツハイマー病」もプリオンに似た「β -アミロイド」というタンパク質の脳細胞への沈着が原因であるという説が有力になっています。加齢に平行して、脳細胞に沈着を増すタンパク質が認められるという点などで、アルツハイマー病はプリオン病と類似しています。

アルツハイマー病は、「β -アミロイド」の沈着を防ぐ薬などで治療されていますが、携帯電話から発せられる「電磁波」が、アルツハイマー病の予防になるという研究報告があります。携帯電話の「電磁波」によって、「β -アミロイド」の沈着が抑制され、血液中に排出されやすくなることが確認されたからだといいます。

図.8 携帯電話から発せられる「電磁波」が、アルツハイマー病の予防になるという

(3) アメリカ産牛肉は食べても安全なのか

学問的なことはさておき、一般の人々の関心は、「結局、アメリカ産の牛肉は食べても安全なのか」という点に尽きるでしょう。現在でも、「国産牛=安全」で、「米国産牛=危険」という認識が、一般の人々に浸透している気がします。国内牛丼チェーン店の「すき屋」や「松屋」は、2003年12月24日の米国産牛肉の輸入禁止により、米国産牛を使用した牛丼の提供が困難になったので、オーストラリアや中国などの他国産の牛肉に切り替えて、牛丼の提供を行いました。2006年7月27日に米国産牛肉の輸入が再開されたあとも、「米国産牛」のブランド価値の低下から、「すき屋」や「松屋」は、米国産牛肉の使用を見送っています(最大手の「吉野家」は、使用部位の生産量などの関係から、米国産牛肉を現在も主に使用)。

図.9 2003年に米国産牛肉の輸入が禁止されると、国内牛丼チェーン店のメニューから、「牛丼」が消失した

日本では、2001年9月10日に千葉県の牧場で飼育されていたウシが、「BSEの疑いがある」と農林水産省から発表され、その後の精密検査で、BSEを発症していることが発表されました。そのため、日本では「消費者の安心のため」、同年10月より、世界でも例のない「全頭検査」を実施し、徹底した患畜洗い出しを図りました。アメリカでも、2003年12月23日にワシントン州でBSEの発生が確認されたため、日本は直ちにアメリカからの牛肉・牛肉製品の輸入を禁止し、米国産牛肉にもこの「全頭検査」を義務付け、安全が確認されるまでは、輸入を再開しないと言明しました。アメリカ側からの不満にも、日本としては珍しく、頑なにこれを拒否し続けました(2006年7月27日より、安全性を確認された施設に限り、輸入を再開しています)。

しかし、「全頭検査」の効果には、疑問符が付けられています。現在の検査方法の精度では、もし「BSE感染牛」がいたとしても、すべてを検出することは不可能だからです。「BSE対策」で肝心なのは、感染原因となる「肉骨粉」を使わないこと、そして、脳や脊髄などの「危険部位」の除去であり、これをきちんと行ってさえいれば、人間への感染リスクは限りなく0に抑えることができます。

図.10 「BSE対策」として、脳や脊髄などの「危険部位」の除去を行う様子

イギリスでは、BSEの恐れが明らかになる前に、約100万頭の感染牛が、「危険部位」の除去なしで食用に供されたと考えられますが、人間のプリオン病罹患者の数は、約150人に留まっています。この率から計算すると、もし「危険部位」を除去せずに、米国産牛肉を食べたとしても、日本人の感染者発生は、かなり悲観的に見ても年間0.1人程度で、さらに「危険部位」を除去している現状では、感染確率はどんなに高く見積もっても、10億分の1以下と考えられるのです。「感染牛」を食べたからといって、必ずしも「プリオン病」を発症する訳ではありません。「感染牛」自体の存在がそもそも稀なのに、その感染牛を「ゼロ」にしようとするのは、飲酒運転をするドライバーが怖いから、酒類の販売を禁止しろといっているようなものです。

こうして、現在においては、「BSE」は世界的に感染リスクの低い「人畜共通疫病」の1つであるという考えが、一般的になっています。すでにWHO(世界保健機構)においては、「BSEは伝染性が低く、緊急度・危険度の低い疾病」とされています。実際にヨーロッパ諸国では、「イギリスのBSE発生は、100万頭当たり5,000頭以下まで抑えられたため、十分リスクが低いと見なせる」とし、イギリスからの牛肉輸入を2006年に解禁しています。

しかし、こうしたデータが出てからも、日本では「全頭検査」は続けられました。さらには、すべてのウシに「個体識別番号」を付けることを罰則付きで義務付け、識別番号をインターネットで検索すれば、「出生年月日」・「雌雄の別」・「母牛の個体識別番号」・「飼養施設の所在地」・「牛の種別」などの履歴が分かるようなシステムまで作っています。これは、「世界で最も厳格なウシの個体管理」であるといわれています。「何となくその方が安心できる」、「やめると批判が怖い」という気分のために、今まで約4,000億円という巨額の税金が投入されています。これは、報道が「BSE」の危険性を国民に対して、過剰なまでに煽っていたからでしょう。約18万頭の患畜を出したイギリスでさえ、これだけの対策は行っていません。

図.11 ウシの耳に付けられた「個体識別番号」

さらに、この「BSE」の問題では、報道の過熱によって、日本で公式的には1人もBSE罹患者が出ていないし、まして死者も出ていないのに、「犠牲者」だけが出ました。2002年5月14日の新聞は、BSEの初めての「犠牲者」を次のように報じています。

「北海道音別町の乳牛が、国内4頭目のBSE(牛海綿状脳症)と確認された問題で、この牛の生体検査を担当した釧路保健所(荒田吉彦所長)勤務で獣医師の女性職員(29)が、釧路市の自宅で自殺していたことが13日分かった。同保健所などによると、12日午前10時頃、職員が出勤しないため様子を見に行った同僚が、自宅で死亡しているのを見つけた。『獣医師として至らないところがあって、ごめんなさい』というメモが残されていたという」

自殺したこの女性獣医師は、真面目な人で、責任感も人一倍強かったのでしょう。BSE感染牛を「BSE」と診断できなかったことに、責任を感じたあまり、自ら命を絶ってしまいました。しかし、「BSE」を目視検査で発見することは不可能であり、この女性獣医師には、本来一切の責任は問われないはずなのです。さらに、同年9月25日では、北海道の冷凍食品加工会社社長が、「BSEの煽りを受けて経営が苦しい」という遺書を残して自殺しました。日本人に「犠牲者」が出るはずのない状況の下で、2人の命が奪われたのです。――彼らの命を奪ったのは「報道」です。「BSE」のリスクをきちんと伝えず、危険性ばかりを論うという「報道」は、果たして正しいといえるのでしょうか。「報道」により死んでしまった人は、さぞや無念だったと思われます。

・参考文献

1) 石浦章一「タンパク質はすごい!」技術評論社(2014年発行)

2) 枝川義邦「身近なクスリの効くしくみ」技術評論社(2010年発行)

3) 大宮信光「面白いほどよくわかる 化学」日本文芸社(2003年発行)

4) 佐藤健太郎「化学物質はなぜ嫌われるのか」技術評論社(2008年発行)

5) 佐藤健太郎『「ゼロリスク社会」の罠』光文社(2012年発行)

6) 武田邦彦「環境問題はなぜウソがまかり通るのか」洋泉社(2007年発行)

8) 八谷如美「プリオン病の基礎」東医大誌72(1):12-18,2014

9) 福岡伸一「生物と無生物の間」講談社(2007年発行)

10) 水澤英洋「プリオン病の現状とその克服への展望」日本内科学会雑誌104巻 臨時増刊号

11) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書」三才ブックス(2004年発行)

12) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書ⅡB」三才ブックス(2006年発行)

13) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書ⅢC」三才ブックス(2009年発行)

14) 薬理凶室「アリエナイ理科」三才ブックス(2012年発行)

15) 矢沢サイエンスオフィス編「薬は体に何をするか」技術評論社(2006年発行)