��n�����g���̉Ȋw

�y�ڎ��z

(5) �~�����R�r�b�`�E�T�C�N���Ƃ́H

(8) IPCC(�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l��)�͐M���ł���̂��H

(1) �n�����g�������ǂ������邩�H

�@�ߔN�̋C��ω��≷�����ʃK�X�̍팸�Ɋւ���c�_�ɓo�ꂷ��u�n�����g�����ہv�ƌĂ�錾�t�́A��C���̓�_���Y�fCO2��^��CH4�Ȃǂ̉������ʃK�X���A�l�Ԋ����̉e���ő������邱�Ƃɂ���ĐV���ȉ������ʂ��������A�n�\�t�߂̋C�����S���K�͂ŏ㏸���錻�ۂ̂��Ƃ��w���܂��B�u���̂悤�Ȍ��ۂ��n���K�͂ʼnʂ����ċN�����Ă���̂��H�v�A�u�ǂꂭ�炢�̋C���㏸�������炷�̂��H�v�Ƃ������^��́A�N���������d�v�Ȃ��̂ł��B�Ȋw�E�ł��A1827�N�̃W���Z�t�E�t�[���G�́u��_���Y�f�ɂ��n�����g�������v��A1900�N�O��̃X���@���e�E�A���j�E�X�ƃN�k�[�g�E�I���O�X�g���[���́u�C���㏸�̑傫���Ɋւ���c�_�v�ȂǁA200�N�߂��̗��j������܂��B���݂ł��l�X�ȋc�_������A���^�_�Ɏ����ẮA�u�n�����g���Ƃ������ۂ͋N�����Ă��Ȃ��v�Ǝ咣������̂܂ł���܂��B

�}.1 ���݂̒n���́A�ߋ�1,300�N�̊Ԃōł��g�����Ȃ��Ă���

�@19���I����n�܂����Ȋw�I�ȋC���̊ϑ�����ɓ��v������Ă��܂����A�n���̕��ϋC���͉ߋ�100�N�Ԃ�0.74���㏸���Ă���A�����I�ɏ㏸�X���ɂ��邱�Ƃ́u�^���]�n���Ȃ��v�ƕ]������Ă��܂��B�ŏ��Ɏ��̗�����͂����肳���Ă����ƁA���́u�n�����g���͋N�����Ă���\�������邵�A�������ʃK�X�̔r�o�ʑ����͒n�����g��������������Ǝv�����A�������ʃK�X�̔r�o�ʍ팸���K�肷�鋞�s�c�菑��p������̌��ʂɂ͉��^�I�ł���v�ł��B�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԋ����ɂ���Ĕr�o������_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ́A�n���S�̂ł�������2%�ɉ߂��Ȃ�����ł��B�c���98%�́A�ΎR������y��L�@�������s����Ƃ��Ȃǂɔr�o�����A���R�R���̂��̂ł��B�C�M���X�̌o�ϊw�҂ł���j�R���X�E�X�^�[���́A���N���E��GDP��1.5%�\�\2019�N�̐��l�Ō�����1��3,000���h���\�\�����̖��Ɏ��g�ނ��߂ɔ�₷�ׂ����ƒ�Ă��Ă��܂��B�������Ȃ���A���̓�_���Y�fCO2�r�o�ʂ�2%�Ƃ������l���A1.9%�Ƃ�1.8%�Ɍ��炷�̂ɁA�������͂ǂꂾ���̔�p�𓊂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H�����āA���̔�p�Ɍ������։v���A�������͓��邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���H����Ȃ��Ƃɖ��ʂȂ�����������̂ł���A���̎������g���āA�u�l�Ԃ����R�ϓ��ɑΉ��ł���悤�ȍ�v������Ă������������I�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

2017�N6��1���A�u�č�����`�v�𐭌��^�c�̒��ɐ������A�����J�哝�̂̃h�i���h�E�g�����v�́A�u�����A���V�A�A�C���h�͉����v�����Ȃ��̂ɁA�č��͉��\���h���������s�����ȋ��肾�v�Ƃ��āA�A�����J���p�����肩�痣�E���邱�Ƃ�\�����܂����B����ɁA�u�n�����g���̓E�\�v�ƌ����Ă̂��A�I�o�}�O�哝�̂��n�����g���������ɒ�~�����A�J�i�_����e�L�T�X�B�܂ł̐���km�ɒB����Ζ��p�C�v���C���̌��v����ĊJ�����܂����B�������ʃK�X�ł����_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ��팸���悤�Ƃ���Ȃ�A�ǂ����Ă��o�ϊ������k��������܂���B�o�ϊ����ƒn�����g���́A�g���[�h�I�t�̊W�ɂ���܂��B�o�ϊ������k�����邱�Ƃ̃f�����b�g�ƒn�����g���ɂ��f�����b�g��V���ɂ����A�g�����v�͒n�����g���ɂ��f�����b�g�̕����A�A�����J�ɂƂ��Ă͋��e���₷���ƍl�����̂ł��傤�B

�@����ɁA�X�E�F�[�f���̊������Ƃł���O���^�E�g�D�[���x���炪�咣����悤�ɁA�Y�Ɗv���ȍ~�̉��x�㏸��1.5���ȓ��ɗ}���悤�Ƃ���A��i���̔r�o�ʂ��[���ɂ��邾���ł͂Ȃ��A���W�r�㍑�����������x������r�o�팸�����Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���W�r�㍑���n�����g���h�~�̂��߂ɁA�o�ϐ�����}������Ƃ͍l�����܂���B�����Y�f�ł�ݒ肷��A�p���̃C�G���[�x�X�g��`���̖\���Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��A���E�e�n�ŋN���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�{�C�Œn�����g����h�~�������̂ł���A��i�������W�r�㍑���W�Ȃ��A��_���Y�fCO2�r�o�ʂ̍팸�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA���W�r�㍑�������Ə������Ƃ����̂́A�u���W�r�㍑�͊������o�ς�D�悵�Ă���v�ƍl�����Ă��d��������܂���B

�}.2 �p������̗��E��\������h�i���h�E�g�����v

�@�ߔN�A�����ł��A�n�����g�����Ɋւ���l�����ς���Ă��Ă���Ƃ��낪����܂��B���̂��������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�1���A1970�N��㔼����2000�N��O���̋C��ϓ��Ɋւ���L���ȗ\���̑唼���A�傫�ȊԈႢ���������Ƃł��B���̍ł���\�I�Ȏ��ۂ́A1978�N�́u2020�N�̓�_���Y�fCO2�Z�x��660ppm(�����̔{)�ɂȂ�v�ł��傤�B2023�N�̐��E���ϔZ�x��419ppm(0.0419%)�ŁA�m���ɋߑ�ł͑����X���ɂ���܂����A1970�N��̗\�����͑������Ă��܂���B���̑��A�}�C�A�~�E�w�����h����1986�N9��21���̋L���ɂ��ƁA�A�����J���ǂ�1986�N�Ɂu2020�N�܂łɃt�����_�ł͊C�ʂ�2�t�B�[�g(��60 cm)���㏸����v�Ɨ\�����܂������A���ۂɂ�1960�N����2020�N�܂ł̊Ԃ�4�`6�C���`(��10�`15 cm)�㏸���������ŁA����͑z������͂邩�ɒႢ���̂ł����B2000�N�ɃC�M���X�C�ے��̃f���B�b�g�E�p�[�J�[�́A�u�C�M���X�̎q���͋߂������A��̓C���^�[�l�b�g�̒��ł����̌����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�v�ƃC���f�B�y���f���g���Ɋ�e���Ă��܂��B�Ƃ��낪�C�M���X�ł́A2010�N��2020�N�Ɍ�ʂ���Ⴢ���قǂ̑�Ⴊ�~��܂����B2006�N�ɂ́A�A�����J���哝�̂������A���E�S�A���u�L���}���W�����R�̐�̏����v��\�����܂����A������ԈႢ�ł����B��͂܂��c���Ă��邵�A���̋C��ϓ��̑呛���͈�̉��������̂��Ƃ����^�₪�A�e������N���Ă��Ă���̂ł��B

�@���Ԉ�ʂɐZ�����Ă���u�n�����g�����~�߂邽�߂ɓ�_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ��팸������v�́A��̂ǂ̂悤�ȍ����Ɋ�Â��Ă���̂��A�����Ő������Ă݂܂��傤�B�܂��A�@�u�n���̋C�������܂łɂȂ��オ�葱���Ă��邱�Ɓv����O��ɂ���܂��ˁB���ꂩ��A�A�u���̌�������_���Y�fCO2�ɂ��邱�Ɓv������܂��B���ꂩ��A�B�u�n�����g�����������l�Ԃ�Ԍn�ɂƂ��ċ��Ђł��邱�Ɓv�ł��B�������͋C�t���ʂ����ɁA����3���m���Ȃ��Ƃł���Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��āA�b��i�߂Ă���̂ł��B�悭�l���Ă݂�ƁA����3�̂����ǂꂩ1�ł�����Ă��܂�����A��킪�������Ă��܂����Ƃ�������܂��B���̒n�����g���ɑ��錩���́A�u�@�ƇA�͊T�ː������Ǝv�����A�B�̉e���͂���قǐ[���Ȃ��̂ł͂Ȃ��i�������A��_���Y�fCO2�Z�x�̏㏸�́A������n�����g���̌����̈�ɉ߂��Ȃ��Ƃ��������ł��j�v�Ƃ������̂ł��B

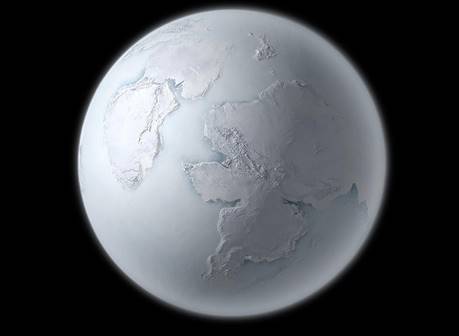

���Ƃɂ��q�ׂ܂����A���݂̒n���́A�n���j�̒��ł͕X�͎���́u�ԕX���v�ƌĂ�鎞���ɂ���A�܂����u�X���v�ɓ˓����Ă����������Ȃ���Ԃɂ���܂��B���݂̒n�����ϋC���́A�m���ɏオ���Ă��Ă��邩������܂��A�ߋ��̋C��ϓ��̃T�C�N�����l����ƁA���낻��C���㏸�̓s�[�N���}���āA���~�ɓ]����^�C�~���O�ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B���͓�_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ��팸���āA�K���Ɂu�n�����₻���v�Ƃ��Ă��܂����A�X���ɓ˓����Ċ��≻���i��A���x�͓�_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ������āA�K���Ɂu�n����g�߂悤�v�Ƃ���̂ł��傤���H����ɁA��_���Y�fCO2�Z�x�̑����́A������n�����g���̌����̈�ɉ߂��܂���B��C���̓�_���Y�fCO2�Z�x�������d�����錻�݂̑S���C�f���ɂ͗\���̌��E������A��_���Y�fCO2�Z�x�̑����݂̂Œn�����g�����c�_���邱�Ƃ͑�ϊ댯�ł��B��_���Y�fCO2�ȊO�ɂ��l�X�ȃt�@�N�^�[(���z�����̕ω��E�n���̌X���̕ω��E���]�O���̕ω��E�_�ʂ̕ω��Ȃ�)���A�n�����g���̌����ɂȂ蓾�܂��B�m���Ɂu�n�����g���̎d�g�݂𗝉����邱�Ɓv�́A��Ȃ��Ƃł��B�������A�u�n���̋C���l�דI�ɃR���g���[�����悤�v�Ǝv������A�u�����̒n���̋C���\�����悤�v�Ǝv�����肷�邱�Ƃ́A�������������܂������Ƃ����Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��̂ł��B���T�Ԍ�̒n���̋C�ۂ��悭������Ȃ��̂ɁA�ǂ����Ė����̒n�������g�����Ă���ƕ�����̂ł��傤���H

�@�n�����g�������鍑�ۉ�c���J����A���A�͊e���̋C�ۊw�҂����ɂ��u�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���v(IPCC�FIntergovernmental Panel on Climate Change)��1988�N�ɐݒu���܂����B����ȗ��A���E���̐��Ƃ������A�n�����g���̗\���A�e���A��Ȃǂ����\�N�������Ă��܂����B���̌��ʂƂ��āA�����̊w�p�I�m�����W����l���]����(AR4)�̒��ŁA�u2000�N�܂ł̉ߋ�100�N������ŁA0.74���̑��x�ʼn��g�����N���Ă���A���݂��ꂪ�������Ă���v�ƕ���Ă��܂��B�܂��A���̎�Ȍ������A�u�l�Ԋ����ɂ����̂ł��邱�Ƃ͂قƂ�Nj^�����Ȃ��v�ƌ��_�t�����Ă��܂��B����́A���̂悤�ȓ_�ł܂Ƃ߂��Ă��܂��B

|

�E��C���̓�_���Y�fCO2�A���^��CH4�A��_���Y�fCO�̔Z�x���A�Y�Ɗv���ȑO��葝�����Ă��� �E�����̉������ʃK�X�̑����́A��ɉ��ΔR���̎g�p�Ȃǂ̐l�Ԋ����Ɍ��������� �E�����̉������ʃK�X���A�����ȉ������ʂ������N�����Ă��� �E�l�Ԋ����ɂ�鉷�����ʃK�X�̑������l�������V�~�����[�V�������ʂƍl�����Ȃ����ʂ̍����A�ߔN�̋C��ω��ڊϑ������f�[�^���������g���X���ƈ�v���Ă��� |

���́A�u�������ʃK�X�̑����Ɖ��g���v�́A�ߋ��̒n���j��������łɌJ��Ԃ��N�����Ă��邱�ƂȂ̂ŁA���ꎩ�͓̂��ʂȌ��ۂł͂���܂���B����ł́A�n�����g���̈�̉������Ȃ̂ł��傤���H����́A�������������Ă��鎞��ɁA�u�l�ԎЉ�v�Ƃ������x�ɔ��B���A�����������l�H�̎d�g�݂�����_�Ȃ̂ł��B���̎d�g�݂̎��Y���l�́A�l�Ԃ̗��ꂩ�猩��Δ���Ȃ��̂ŁA���̎��Y�ɉe�����o��ƁA�傫�ȎЉ�I�����������N�������Ƃɂ��Ȃ�܂��B�Ƃ͂����A����͎������l�Ԃ̏���ȗ����ł��B�u�n�����g���̎d�g�݂𗝉����邱�Ɓv�Ɓu�n�����g�����R���g���[�����������ǂ����v�͕ʂ̖��ŁA��҂͐l�ԎЉ�̈ӎu�̖��ɂȂ�܂��B�������A�ω��̎d�g�݂𗝉����Ȃ��ƁA���������f���邱�Ƃ��ł��܂���B���̈Ӗ��ŁA�n�����g���Ƃ������ۂ𐳂����������邱�Ƃ́A�l�ԎЉ�ɂƂ��āA���ɏd�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B

�n���j��R�����Ă݂�A�n���C��͔��Ƀ_�C�i�~�b�N�ɕϓ����Ă������Ƃ�������܂��B�������Ȃ���A�����������̌��ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�u�Ȃ��ߋ��ɂ������悤�Ȍ��ۂ��A���݂̒n�����g�����̒��ŋN�����Ă��Ȃ��Ƃ�����̂��H�v�ƍl�����邩��ł��B�����ŁA�n������E��j����̋C��ϓ������܂ËC��w�I�Ȋϓ_�ƋC��ϓ����܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B

|

�E�ߋ�1,300�N�Ԃɍi���Ă݂��ꍇ�A1980�N�ȍ~�̋}���ȉ��g���ȊO�ɁA���₩�ȉ��g���Ɖ��₩�Ȋ������1������ �E��12��5,000�N�O�̋C��́A���݂������g�������B�k�ɂ��ɂ̕X�Ⴊ�������A����ɑΉ�����悤�ɊC���ʂ�4�`6 m�قǏ㏸�����ƍl������B����͉Ă̍��ܓx�ɂ����鑾�z���˂̑���ɋN�����Ă���ƍl������ �E�ߋ�100���N�̊��Ԃł́A��10���N�̎����Œg����Ɗ�������J��Ԃ��ꂽ(����ȕX���Ɣ�r�I���g�ȊԕX��)�B�������A������O��4���N�̎����ŌJ��Ԃ���Ă��� �E����ɐ����N�̎��ԃX�P�[���Ō���A�����Ƒ�K�͂ȉ��g�����N�����Ă����B�������A�C�����݂ł��Ȃ��Ȃ�قǏ����Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ������B�ނ���A覐ΏՓ˂ɂ�錃��Ȋ��ω���C�m���_�f�C�x���g�A�S�������C�x���g�Ȃǂ̕����A�����̐����ɂƂ��Ă͋��Ђ����� |

���̊ϓ_����l����A���݂̉��g�����ۂ́A�n�����ɂƂ��ē��ʂȂ��̂ł͂���܂���B���݂����A�����Ƒ傫�ȉ��g���͉ߋ��ɋN�����Ă��܂����A�C�����̕ω����傫�������̂ł��B�Y�Ɗv���ȍ~�ɋN�����Ă��鉷�g���X���͂�������1�����x�ł���A�C�����̑�����20 cm���x�ɂ����Ȃ�܂���B�������A�����V�i���I�ɂ��v�Z�ɂ��A���̂܂ܐl�Ԋ����ɂ�鉷�����ʃK�X���r�o���ꑱ����A�u50�N�ȓ��ɑS���n�\�ʕ��ϋC����2���ȏ�̏㏸��Ƃ�Ȃ��v�Ƃ����Ă��܂��BIPCC�̑�l�����ɂ���āA�C��Ȋw�҂��w�E���Ă���Ƃ���ł́A�K�x�ȉ��g���́A���~�̊ɘa��_�앨�̎��n�ʂ̑����ȂǁA�l�ԎЉ�ɉ��b�������炷���Ƃ������ł����A�S�����ϋC����2���ȏ�̉��g���́A��X�̗Z���⊱�̐i�s�A�M�щ��ɂ���Q�̕����傫���Ȃ�ƌ����҂͏q�ׂĂ��܂��B

�Ƃ͌����A���̑S�����ϋC����2���ȏ�̕ω��Ƃ����̂́A�����N�ɓn��ߋ��̋C��ω����炷��Ώ����Ȃ��̂ł��B���̋C��ω������Ȃ̂��ǂ����́A�������l�Ԃ�����ɔ��f���Ă���ɉ߂��܂���B��������������A�u�n�����g���̌����͉������ʃK�X�ł͂Ȃ��v�Ƃ��A�u�ߋ��ɐ����N�����ċN���������ۂ��A�Ăѐ��\�N���x�̎��ԃX�P�[���ŋN����v�Ƃ����������́A���̖��̘_�_��傫���O�������̂ł���Ƃ����܂��B���݂܂łɁA�n���ł͗l�X�ȋC��ϓ��������Ă��܂������A�����͗l�X�Ȏ��ԃX�P�[���Ő����Ă��邽�߁A�����������ꏏ�����ɂ��Ă��܂����Ƃ́A�傫�Ȍ���⍬�����������ꂪ����܂��B���ԃX�P�[���̈قȂ錻�ۂ́A��{�I�ɈقȂ錴����J�j�Y���ɂ���Đ����Ă���̂ŁA��������������ʂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B

���́A�n�����g�����������ʃK�X�ɂ���Ă����炳��Ă���A���̍팸���K�v�ł���Ƃ�IPCC�̉Ȋw�I�m���ɂ͂�����x�̗����������Ă���A������u�n�����g�����^�_�ҁv�ł͂���܂���B�ł��邱�ƂȂ�A��_���Y�fCO2�Ȃǂ̉������ʃK�X��r�o�����Ɍo�ϊ������s���ׂ����Ƃ��l���Ă��܂��B���̈���ŁA���͒n�����g���h�~�̂��߂ɂ͂����Ȃ�]���������Ƃ����A���E�̌����ɏƂ炵�ăo�����X���������u�n�����g��������`�v�ɂ͔��ł��B�l�ނɂ͗D�ꂽ�K���\�͂ƋZ�p�͂�����͂��ł���A�o�ςW�����Ȃ���A�����������ł���͂����ƐM���Ă��܂��B

(2) �������ʃK�X�Ƃ́H

�@�C�M���X�̕����w�҂ł���W�����E�`���_���́A�����CH2O���_���Y�fCO2�A���^��CH4�Ȃǂ̋C�̂��A�ԊO�����z���ł��邱�Ƃ����܂����B���̂悤�ȐԊO�����z�����邱�Ƃ̂ł���C�̂��A��ʂɁu�������ʃK�X�v�ƌĂт܂��B�n����C�Ɋ܂܂�鉷�����ʃK�X�ɂ́A�����CH2O���_���Y�fCO2�A���^��CH4�̑��A��_���fN2O��t�����K�X�Ȃǂ�����܂��B�����̉������ʃK�X�́A�n���\�ʂ�����˂����ԊO���͋z�����܂����A���z������˂��������͋z�����ɂ����Ƃ�������������܂��B1850�N����2019�N�܂łɁA�l�ނ͂��łɖ�2��3,900��t���̓�_���Y�fCO2��r�o���Ă��܂��B����ɂ���āA���ϋC������1���㏸���Ă���Ƃ����������ʂ�����܂��B

�}.3 �l�N���̉������ʃK�X�̑��r�o�ʂɐ�߂��ޕʂ̊����i�C�ے� �n�����g���|�[�^���T�C�g�����p�j

18���I�㔼�̎Y�Ɗv���ȍ~�A��C���̓�_���Y�fCO2�̔Z�x�́A���ΔR���̏���A�X�є��̂Ȃǂɂ��y�n���p�̕ω��A�q��@�̔��B�ɔ����r�C�Ȃǂɂ��A�}���ɑ������܂����B�Y�Ɗv���ȑO��280ppm�Ƃ����l�ł������A���݂ł�419ppm(2023�N�ϑ��f�[�^)�ɂ܂ő����Ă��܂��B�Y�Ɗv���ȑO�ɔ�ׂāA��48%���������Ă��邱�ƂɂȂ�A�X���R�A�̕��͂�ʂ��Ė��炩�ɂȂ����A�ߋ�65���N�Ԃ̓�_���Y�fCO2�̎��R�ϓ��͈̔͂Ƃ����u180�`300ppm�v��啝�ɏ����Ă��܂��B

�Ȃ��A��_���Y�fCO2�̔Z�x�́A�G���ɂ���ĔZ�x�ɂ͑����̕ϓ�������A�k�������Ă̂Ƃ��ɒႭ�A�~�ɍ������Ƃ��m���Ă��܂��B���̂��߁A��_���Y�fCO2�̔Z�x��\���O���t�́A���̐}.4�̂悤�ɃM�U�M�U�Ƃ����`�ƂȂ�܂��B���̗��R�́A���n�̑唼�͖k�����ɑ��݂���̂ŁA�ĂɂȂ��Ėk�����̓��˗ʂ���������A�n���S�̂Ƃ��Č������ɂ���_���Y�fCO2�̏���ʂ��������邩��ƍl�����Ă��܂��B

�}.4 �n���S�̂̓�_���Y�fCO2�̌o�N�ω��i�C�ے� �n�����g���|�[�^���T�C�g�����p�j

���^��CH4�̏ꍇ�́A��ɉ��ΔR���̏���A�V�R�K�X�̘R�k�A�S�~�̖��ߗ��āA����{�Y�Ȃǂɂ��A�Y�Ɗv���ȑO��0.7ppm����1.9ppm�ɑ������܂����B�������A�ŋ߂͑��������ł��ƂȂ��Ă��܂��B��_���fN2O���A�엿�̎g�p��H�Ɛ��Y�ɂ��A���l��0.27ppm����0.33ppm�ɑ����Ă��܂��B������Z�x�ł������������ʂ����t�����K�X�́A���R�E�ɂ͑��݂����A���ׂĐl�Ԃ��H�ƓI�ɍ��o�������̂ł��B�܂��A���ꂼ��̉������ʃK�X�����������ʂ̑傫���́A��_���Y�fCO2��1�Ƃ���A100�N�Ԃł̓��^��CH4��25�{�A��_���fN2O��298�{�A�t�����K�X�����\�`�����{�ƁA�n�����g���ɗ^����e���͂��ꂼ��ňقȂ��Ă��܂��B

�}.5 �n���S�̂̃��^��CH4�̌o�N�ω��i�C�ے� �n�����g���|�[�^���T�C�g�����p�j

�@�n���̋C��̋쓮���͑��z�G�l���M�[�ł���A���z����͂����G�l���M�[�̂����A��3���͉_��n�\�ʂŔ��˂���āA�c���7�����n����g�߂Ă��܂��B�u�������ʁv�́A��_���Y�fCO2��^��CH4�Ȃǂ̉������ʃK�X���A�n�\�ʂ���o���M�ԊO�����z�����邽�߂ɋN����܂��B�{���A�n�\�ʕt�߂̔M�́A�F����ԂɌ������ĔM�ԊO���̌`�ŕ��M����Ă���̂ł����A�������ʃK�X�͔M�ԊO�����z�����邱�Ƃɂ��A�M�������郋�[�g�������悭�ǂ��ł���̂ł��B���̂��߁A�����̋C�͔̂��ʂł��A�ɂ߂đ傫�ȉ������ʂ������炷���ƂɂȂ�܂��B�n���̑�C�́A1 m2������Ŗ�10 t����A���̂�����_���Y�fCO2�͂�������6 kg��������܂���B����ł��A��_���Y�fCO2�͒n�\�ʂ���o���ԊO�����A1 m2�������20 W�قNjz�����܂��B����́A�S����1016 W�ɂ��Ȃ�܂��B�ԓ��悩��Ɉ�ɁA��C�ƊC�̉^���ɂ���ĉ^���G�l���M�[��3�~1015 W�قǂł�����A�����ɉ������ʃK�X�ɂ��ۉ����ʂɂ���āA�傫�ȃG�l���M�[��n���ɕ����߂Ă��邩��������ł��傤�B

����ɔ�ׂāA���fN2��_�fO2�̂悤��1��ނ̌��f��������Ȃ�q���q�́A�M�ԊO�����قƂ�Njz�����܂���B��C�̎听���ł��钂�fN2��_�fO2�́A���̂悤�ȋz�����ア���߂ɁA����Ӗ��ł͒n���͋~���Ă���Ƃ����܂��B������C�̎听���K�X�������Ȍ��z���������Ă�����A�n���C��͌��݂̂��̂Ƃ́A�S���قȂ����`�ɔ��W���Ă����ł��傤�B

�}.6 ��C�̉�������

�@���Ȃ݂ɁA2023�N�̊ϑ��f�[�^�ɂ��ƁA��_���Y�fCO2�Z�x��0.0419%(419ppm)���x�ŁA����ɂ�鉷�����ʂ�33���قǂł���ƍl�����Ă��܂��B���Ȃ킿�A���݂̒n�\���ϋC����15���Ȃ̂ŁA�������ʂ��S���Ȃ��ꍇ�̗\�z�C����-18���ɂȂ�܂��B�n�����̖ڂ̓G�ɂ���邱�Ƃ�������_���Y�fCO2�ł����A���ꂪ�S���Ȃ��ƁA�n���͍�������ȋC��ɒu����邱�ƂɂȂ�܂��B�����n���̑�C������_���Y�fCO2������ꂽ��A�n���̕\�ʂ͊��S�ɓ���t���A�����Ȑ����͑��݂��邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�ł��傤�B

�@����ɁA������8,000���N�قǑO�̔����I�ł́A��_���Y�fCO2�Z�x�́A���Ȃ��Ƃ�0.1%(1,000ppm)�ȏ�ł��������Ƃ��������Ă��܂��B���̍��̒n���́A���݂���10�`15�����n�\���ϋC���������A�Ɉ�ɂ������X���͂��ׂėZ���A���݂������Ȃ荂�C�����ł������ƍl�����Ă��܂��B���ہA��g�[�̐������I�t�B�X�E�r�����̋�C�ɂ́A�����I�̒n���̑�C�Ɠ������炢�̓�_���Y�fCO2���܂܂�Ă��܂��B��g�[�Ɗ��C�̃V�X�e���̊�����߂��G���W�j�A�������A���ꂮ�炢���l�ԂɂƂ��Ē��x�ǂ��Ɣ��f��������ł��B���̂��Ƃ�����A��_���Y�fCO2�͓łł͂Ȃ����A��_���Y�fCO2���u�n���ɂƂ��Ă̓Łv�ƍl���Ă���̂́A�l�Ԃ̏���ȗ����ł��B

�}.7 �������ɉh���Ă��������I�́A���g�ȋC��ƍ��C�����ł��������Ƃ��m����

�@��_���Y�fCO2�̔r�o�ʑ����́A�m���ɒn�����g�������������܂��B�������́A�������ɍs���Ƃ��ɃG�R�o�b�O���g������A�Ƃ̗�g�[�������ߖ���A�V�Ԃ��Ƃ��Ɋ��ɗD�����n�C�u���b�g�J�[��d�C�����Ԃ�I�肵�āA��_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ��팸���悤�Ƃ��Ă��܂��B�������Ȃ���A�����������玄�������u�키�ׂ��G�v�́A��_���Y�fCO2�ł͂Ȃ���������܂���B�ăJ�[�l�M�[�������n�����ԕ��̋C��Ȋw�҂ł���P���E�J���f�C���́A�u��_���Y�fCO2�Z�x�����݂�2�{�ɂȂ��Ă��A�n�����O���ɕ��˂���G�l���M�[��2%���ߑ����Ȃ��v�Ǝw�E���Ă��܂��B�������ʃK�X�Ƃ��āA��_���Y�fCO2�͂��܂�������ǂ��Ȃ��̂ł��B

����ɁA��C���̓�_���Y�fCO2�ɂ́A�o�ϊw�Ō����u���n�����̖@���v�������܂��B����́A�u�Ɨ��ϐ���������ƁA����ɔ����ď]���ϐ����������Ă������A����_���߂���ƁA�Ɨ��ϐ��̑������]���ϐ��̑����Ɍ��ѕt���Ȃ��Ȃ��Ă����v�Ƃ����@���ł��B�܂�A��C���̓�_���Y�fCO2��10��t�����Ă��A�ȑO�ɕ��o���ꂽ10��t�قǂɂ́A�n�����g���ɉe����^���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�}.8 ���n�����̖@��

�@�܂��A��_���Y�fCO2�Z�x�̑������A���ɗ^����e���ׂ������ɂ��ƁA��_���Y�fCO2�Z�x�̑����́A�S�̂Ƃ��ĐA���ɗǂ��e����^���邱�Ƃ��������Ă��܂��B�A���́A��C�������_���Y�fCO2���W�߂Č��������s���Ă��܂����A�P���ɓ�_���Y�fCO2�Z�x��2�{�ɂ���ƁA�A���̐�����70%�����܂�Ƃ����܂��B���Ɨp�̐��͔|�̉����ŁA��_���Y�fCO2�Z�x���������Ă���̂͂��̂��߂ł��B�������������ł́A��_���Y�fCO2��0.14%(1,400ppm)���x�̔Z�x�ɂȂ��Ă��܂��B�A���ɂƂ��ẮA��_���Y�fCO2�́A���݂̔Z�x0.0419%(419ppm)�������������ǂ��̂ł��傤�B

�@�_���@�\�_�Ɗ��ϓ������Z���^�[�ōs��ꂽ�����ł��A��_���Y�fCO2�Z�x�����ɂ��n�����g���́A�_�Ɛ��Y�ɂƂ��čD�܂����Ƃ����������ʂ������Ă��܂��B���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ����͓̂��R�̂��ƂŁA�앨�͗��Q(������)�ɂ��ア�ł����A�����Ăɕs��ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B�܂��A���g���ɂ���āA����܂Ŋ���ōk��ɓK���Ȃ������ꏊ�ɁA�k�n���L���邱�Ƃ��ł���Ƃ������b������܂��B�C�����ቺ�X���ɂȂ�A�����̔_�k�n�͏��ł��Ă��܂��A�_�앨�̐��Y�ʂ͌������Ă��܂��܂��B�_�Ɛ��Y�Ɍ��肵������������A���g���͊��}����Ă�����ׂ����ۂł��B

(3) �J��Ԃ���鉷�g���Ɗ��≻

�@�n���j��ʂ��āA���疜�N�̃T�C�N���ŁA���g���Ɗ��≻�͌J��Ԃ������Ă��܂����B�Ⴆ�A������8,000���N�قǑO�̔����I�́A�u��������ɉh��������v�Ƃ��Ă悭�m���Ă��܂����A���g��������錻�݂Ɣ�ׂĂ��A�i�i�ɏ����������Ƃ��������Ă��܂�(��_���Y�fCO2�̔Z�x�͌��݂�2.5�{�ȏ�ŁA���݂���10�`15�����n�\���ϋC�������������̂ł�)�B�k�ɂƓ�ɂɕX���͂Ȃ��A�����đ�X�т��A�k�ɊC�̏�������X���̂Ȃ���ɑ嗤�܂ł��܂߂��S�n�����Ă��܂����B�n���S�悪�A�M�т̂悤�Ȑ��E�ł������ƍl�����Ă��܂��B�Ƃ��낪�A6,500���N�O����V����ɓ˓�����ƁA�C���͎���ɒቺ���A��200���N�O�ɂ͖k�ɂƓ�ɂɋ���ȕX�����ł�������܂����B

���̂悤�ȃT�C�N���̎��Ԃ́A�n�w�ɋL�^����Ă��܂��B�Ⴆ�A�X�͍�p�ɂ���Č`�������X�͐��͐ϕ����n�w�Ɍ����鎞���́A������ł������Ɣ��f�ł��܂��B�n�`�̋N���Ƃ͊W�Ȃ��A�L��ɍL����X�͂̂��Ƃ��u�嗤�X�́v�܂��́u�X���v�Ƃ����܂��B�X�������݂����Ƃ����؋���������A�����̒n���͊�����ł������ƍl���ėǂ��ł��傤�B���̂悤�Ȋ�����̂��Ƃ��u�X�͎���v�Ƃ����܂��B���Ȃ݂ɁA���݂���ɂ�O���[�������h�ɂ́A�嗤�K�͂̕X�������݂���̂ŁA�n���j�̒��ł͕X�͎���ɋ敪����܂��B�����郁�f�B�A�ł́A���݂̒n���͉��g���̐^���������ɂ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����A�n���j�Ƃ����ϓ_���猻�������ƁA���݂̒n���ُ͈�Ɋ�������ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B

�}.9 �O���[�������h�̕X��

�@����ł́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�u�X���̑��݂����؋��v�ƌ��Ȃ����̂ł��傤���H�X���́A�嗤����͂̂悤�ɗ������A�l�X�ȃT�C�Y�̊�Ђ���荞�݁A�C�ݕt�߂ŕ������ĕX�R�ƂȂ�܂��B�X�R�͉����ɗ�����āA�X�̗Z���ƂƂ��Ɏ�荞��Ђ��C��ɗ��Ƃ��܂��B���̂悤�Ȋ�Ђ̂��Ƃ��u�h���b�v�X�g�[���v�Ƃ����܂��B���ʂȂ�A����D�����܂��Ă���C��̑͐ϕ����ɁA�ˑR�傫�Ȋ�Ђ��܂܂�Ă���̂͂ƂĂ��s�v�c�Ȃ��Ƃł��B����̂ɁA�h���b�v�X�g�[����������A���̑͐ϕ����`�����ꂽ�����ɂ́A�߂��ɕX���ɕ���ꂽ���n������A��������X�R������Ă��āA���̊�Ђ𗎂Ƃ��Ă������̂��Ɛ���ł���̂ł��B���ɂ��A�X�͍�p�����l�X�ȓ������n�w�Ɍ����邩�ǂ����ׂ邱�Ƃɂ���āA�X���̑��݂f���܂��B

�}.10 �h���b�v�X�g�[���͕X�͎���̏؋��ɂȂ�

�@�n���j�ɂ�����ł��Â��X�͎���́A�������29���N�O�`28���N�O�́u�|���S���X�͎���v�ŁA���̂��ƂɁu������O���X�͎���(��25���N�O�`21���N�O)�v�Ɓu���������X�͎���(��7���N�O�`6���N�O)�v���o�āA������́u�I���r�X�I����X�͎���(��4���N�O)�v�Ɓu�S���h���i�X�͎���(��3���N�O)�v�A�����Č��݂��܂ށu�V�������X�͎���v�Ƒ����܂��B��200���N�O����n�܂����V�������X�͎���ł����A�ŋ߂�1���N�́A�X�͎���̒��ł���r�I���g�ȁu�ԕX���v�Ƃ���Ă��܂��B���ɍ�����6,000�N�O�̓ꕶ����̍��́A�ԕX���̒��ł����Ȃ�̍������������Ƃ��m���Ă���A�n�����ϋC���͍�����3�`4���������ŁA���C�ʂ͌��݂���4�`5 m�����������Ƃ����܂�(����ł��A��ɂɂ͕X�������݂����ԕX���ł���)�B�X�͎���ȊO�̎���́A�Ɉ�ɂ��X�������݂��Ȃ��قǂ̉��g���ł����B�܂�A�n���j�Ƃ����ϓ_���猩��ƁA��������C���̍������g�Ȏ���̕����A�͂邩�ɒ��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�������A���g�����Ƃ���Ă�����̂̒��ɂ́A�܂����̎���̊m���ȕX�͐��͐ϕ�����������Ă��Ȃ������ŁA���͕X�͎���ł������Ƃ�����������邩������܂���B���ۂɁu�X�͐��͐ϕ��ł��邱�Ƃ��^���邪�A�܂��R���Z���T�X�������Ă��Ȃ��v�Ƃ������̂��������m���Ă��܂��B�����̌����҂ɂ���āA���ꂪ�{���ɕX�͐��͐ϕ��ł��邱�Ƃ̃R���Z���T�X�������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�X�͎���Ƃ͔F�肳��Ȃ��̂ł��B

�}.11 �n���j�ɂ�����X�͎���

�}.11������ƁA�n���j�ɂ����ĕX�͎���͌J��Ԃ��K��Ă��܂����A�����㔼��(��22��2000���`7��3000���N�O)�ɂ́A��15���N�ɓn���ĉ��g���������Ă����炵�����Ƃ�������܂��B������(��5��4200���N�O�ȍ~)�ɂ����ẮA�p�ɂɕX�͎��オ�K��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�����{���ɖ�15���N�Ԃɓn���ĉ��g�����ێ�����Ă����̂��Ƃ�����A�ƂĂ��s�v�c�Ȃ��Ƃł��B�ΎR�����Ȃǂ̌ő̒n���̊������A���݂Ƃ͈قȂ郂�[�h�ɂ������Ƃ��l�����Ă��܂����A�܂��悭�������Ă��܂���B

(4) �S�������C�x���g�Ƃ́H

���������ɓ������6��5000���N�O���A�Ð��E�I�ȕX�͎���ł��������Ƃ́A�Â�����m���Ă��܂����B���̎���̒n�w�ɂ́A���E���ǂ��ł��X�͐��͐ϕ���������̂ł��B�������A�����̋C�ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ������̂��ׂ邽�߂ɂ́A�����̑嗤�z�u�Ɋւ����K�v�ł��B�Ȃ��Ȃ�A�嗤�̓v���[�g�ɍڂ��Ĉړ����Ă��܂�����ł��B���ɓ������ׂĂ̑嗤���k�ɂ���ɂɏW�܂��Ă����Ƃ�����A���ׂĂ̑嗤����X�͐��͐ϕ����������Ă��A����s�v�c�ł͂���܂���B

�����ŁA��ɋL�^���ꂽ�ߋ��̒n���C�̏��𐄒肷�邱�Ƃɂ���āA�X�͐��͐ϕ����`�����ꂽ�����̂��̏ꏊ�̈ܓx���ڂ������ׂ��܂����B���̌��ʁA�Ⴆ�Ό��݂̓�I�[�X�g�����A�́A���̎���ɂ͐ԓ������ɂ��������Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B�����A�嗤�͋Ɉ�ɏW�܂��Ă����ǂ��납�A�ނ���ԓ���ɏW�܂��Ă����炵�����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����B���g�Ȃ͂��̐ԓ���ɏW�܂��Ă����嗤���A�Ȃ��X���ɂ���ĕ����Ă����̂ł��傤���H

�Ɉ�ɂł����X�����A���≻�ƂƂ��ɒ�ܓx���Ɋg�債���ꍇ���l���Ă݂܂��傤�B�^�����ȕX�́A���z���̔��˗����������߁A�X���̊g��ɂ���āA����ɒn���������˂̑��ʂ��ቺ���܂��B���̌��ʁA�n���͂���Ɋ��≻���A�X��������ɔ��B���܂��B���̂悤�ȁu���̃t�B�[�h�o�b�N�@�\�v�̂��߂ɁA�Ɉ�̕X����20�`30���̒�ܓx�܂ő傫���g�傷��ƁA�C��V�X�e���͋}���ɕs����ƂȂ�܂��B���̌��ʁA�C��v�f���啝�ɕω�����u�C��W�����v�v�������N������A�n���S�̂��^�����ȕX�ɕ���ꂽ�u�S��������ԁv�Ɋׂ�ƍl�����܂��B�Ɉ�̕X����20�`30���̒�ܓx�܂Ŕ��B���邽�߂ɂ́A�����炭���\���N�ȏ�̎��Ԃ��K�v�ł����A�C��W�����v�͂킸�����S�N���x�Ő�����Ƃ����Ă��܂��B

�}.12 �n���S�̂����S�ɕX����C�X�ɕ���ꂽ�S��������Ԃ̃C���[�W�}

�@����ł́A�Ȃ����̂悤�ȋC��ϓ���������̂ł��傤���H�����Ƃ��ẮA��C���̓�_���Y�fCO2�Z�x�̑啝�Ȓቺ�ȂǁA��C�̉������ʂ�����ꂽ�Ƃ����l�����܂���B�Ⴆ�A�n���S�̂̉ΎR�����̒�Ȃǂɂ���āA��C���ɓ�_���Y�fCO2���قƂ�Nj�������Ȃ��Ȃ�ƁA���\���N�����Ēn���͊��≻���A���ɂ͑S��������ԂɎ���ƍl�����Ă��܂��B�����̒n���ł́A��C��C�m�̏z�ɂ���āA��ܓx�̔M�������I�ɒ��ܓx�ɉ^��Ă��邽�߁A���̂悤�ȕs���艻�͋N����ɂ����̂ł����A����ł���_���Y�fCO2�Z�x���啝�ɒቺ����A�S��������ԂɊׂ�܂��B��_���Y�fCO2�Z�x���A���݂�1/10���x(���\ppm)�ɂ܂Œቺ����ƁA�S���������N����ƍl�����Ă��܂��B����́A���Ƃ��ƒn���͑��z����̋������l����ƁA�������ʂ��S���Ȃ��ꍇ�̗\�z�C����-18���ɂȂ邩��ł��B�������6�`7���N�O�̌��������ɂ����ẮA���z���x�����݂��6%���x�Ⴉ�����ƍl�����Ă��邽�߁A��_���Y�fCO2�Z�x�����݂Ɠ����x(���Sppm)�܂Œቺ����A�S���������N����͂��ł��B�������A���������ɂ����āA�ǂ̂悤�ȗ��R�ő�C�̉������ʂ�����ꂽ�̂��ɂ��ẮA�܂��悭�������Ă��܂���B

�@���������Őԓ���ɕX�������݂��Ă������Ƃ������ł���A���_�I�ȍl�@�Ɋ�Â��A�����̒n���͑S��������Ԃł������Ƃ������_�ɂȂ�܂��B���̉����́A�A�����J�̋C��w�҂ł���W���[�E�J�[�V�����B���N�ɂ���āA�u�X�m�[�{�[���A�[�X����(�S����������)�v�Ɩ��t�����Ă��܂��B�S�����������n���́A�S�����^�����ȕX�ŕ����邽�߁A���z���̔��˗����ɂ߂č����Ȃ�A���z���˂�60�`70%���炢�˂���悤�ɂȂ�܂��B���̌��ʁA�n���̕��ϋC����-40��(�ԓ��t�߂�-35���A�ɕt�߂�-50��)�ɂ܂Œቺ���܂��B�C�����\�ʂ����₳��邽�߁A����1,000 m�ɓn���ē���t���Ă��܂��܂��B�d�v�ȓ_�́A���̂悤�ɋɒ[�ȏ�Ԃł͂����Ă��A�S��������Ԃ́A�n���̋C��V�X�e���ɂ�����u����ȏ�Ԃ�1�v�ł���A�u�ȒP�ɂ͔����o�����Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B

�}.13 �S��������Ԃł́A�n���̕��ϋC����-40���ɂ܂Œቺ����

�@����ł́A�n���͈�̂ǂ�����āA���̂悤�ȏ�Ԃ��甲���o�����Ƃ��ł����̂ł��傤���H���ꂪ�傫�Ȗ��ł����B�n�����S��������ԂɊׂ�\�����̂��̂́A1960�N�ォ��m���Ă������̂́A���ۂɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͐����Ȃ������ƍl�����Ă����̂ł��B����́A��x�n���S�̂��������āA�����X�ŕ�����A�Ȍ�͑��z���ŗn���邱�Ƃ͂��肦���A�i���ɂ��̏�Ԃ��甲���o���Ȃ��ƍl�����Ă�������ł��B�������A�X�m�[�{�[���A�[�X�����ł́A�u�S��������Ԃ��甲���o�����Ƃ��\�ł���v�Ƃ���l������������܂����B����́A�S��������Ԃɂ����ẮA�u�ʏ�̒Y�f�z�������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��J�M�������Ă��܂��B

�@��C���̓�_���Y�fCO2�́A�ʏ�Ȃ�A�嗤�̉��w��������̌������ɂ���ď����܂��B�������A�n�\�̐������ׂē������Ă��܂����ɂ����ẮA�����̏���v���Z�X����~���邽�߁A�ΎR�����ɂ���đ�C�ɕ��o���ꂽ��_���Y�fCO2�́A����ꂸ�ɂ��̂܂ܑ�C���ɒ~�ς�������͂��ł��B�����āA��_���Y�fCO2�����S���N���x�����āA���݂̐��S�{�ɑ�������Z�x(0.1�C�����x)�ɂȂ�ƁA���͂ȉ������ʂɂ���āA�ԓ���̋C�����X�̗Z�_������悤�ɂȂ�܂��B����ƁA�C��V�X�e���͋}���ɕs����ɂȂ�A�ĂыC��W�����v�������āA�n�����Ă����X�͂��ׂėZ�����܂��B����ɂ���Ēn�����Ă����X�́A���S�`���疜�N���x�ŁA���ׂėZ������ƍl�����܂��B

�@�����Œ��ӂ������̂́A�S���Z���͋C��W�����v�ɂ���Đ����邽�߁A��C���̓�_���Y�fCO2���x���́A�قƂ�ǒቺ���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂��߁A�S��������Ԃ��甲���o��������̑�C���ɂ́A0.1�C�����x�̓�_���Y�fCO2�����݂��邱�ƂɂȂ�A�S�����ϋC����50�`60��(�ԓ��t�߂�70���A�ɕt�߂�30��)�ɒB����悤�ȍ������ɂȂ�܂��B�������琔�\���`���S���N�������āA���X�ɓ�_���Y�fCO2�͏����A�ʏ�̉��g���ɗ����������ƂɂȂ�܂��B�܂�A�S�������C�x���g�Ƃ́A�ɒ[�Ȋ��≻�������邾���łȂ��A���̌�̋ɒ[�ȉ��g���������Ƃ������Ƃł��B�S�����ϋC���̕ω��́A�Ȃ��100���ɂ��B���܂��B

�}.14 �ΎR�����ɂ���đ�C���̓�_���Y�fCO2���������A�S���Z���������N�����ꂽ

�@�S�������C�x���g�́A��ܓx�ɕX�������݂����Ƃ����؋�����A��23���`22��2000���N�O(�j���[���j�A���X�͊�)�A��7��3000���`7���N�O(�X�^�[�`�A���X�͊�)�A��6��5000���`6��3500���N�O(�}���m�A���X�͊�)�̏��Ȃ��Ƃ�3�����炵�����Ƃ��������Ă��܂��B�S�������C�x���g�̏ڍׂ͂܂��𖾂���Ă��܂��A���Ȃ��Ƃ��u�n���j��ő�K�͂̋C��ϓ��v���Ƃ�����ł��傤�B����́A�n����̂��ׂĂ̐����ɂƂ��ĕK�v�s���ȉt�̂̐����A�قƂ�Ǔ������Ă��܂�����ł��B�S�������C�x���g���A�����̐����ɗ^�����e���͌v��m��܂���B�n�����̑�ϓ��́A�����̑��ł������炵�܂����A�����ŁA����ɑ��������I�Ȑ����i���𑣂����ʂ����������܂��B

�@���������n���ŁA�C�X�̉���ΎR���ӂȂǂ̂�������ꂽ�ꏊ�ɁA�����͕����߂��Ă����Ƒz������Ă��܂��B�킸���ɐ����c�����W�c�̒��ŁA����ˑR�ψق��N����ƁA�����ȏW�c�Ȃ̂ŁA��`�q����������ߒ��ŁA�ˑR�ψق̈�`�q�͏W�c���ɍs���n��܂��B������J��Ԃ����Ƃɂ���āA������߂������ȏW�c�̒��ɁA��`�I�ȕψق��~�ς��Ă������ƍl�����Ă��܂��B���̌��ۂ��A�W�c��`�w�ł́u�{�g���l�b�N���ʁv�ƌĂ�ł��܂��B�����āA�S�������C�x���g���I���A�n�������g�������Ƃ��ɂ́A���������͒~�ς�����`�I�ψق����Ď��݂ɕω����A�傢�ɐi�����Ă������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B�����́A�ŏ��̑S�������C�x���g�Ŏ_�f�ċz���s��Ȃ��u���j�����v����_�f�ċz���s���u�^�j�����v�ƂȂ�A��x�ڂ̑S�������C�x���g�Łu�P�זE�����v����u���זE�����v�ւƐi�����Ă����܂����B�����n�����S���������Ȃ�������A�n����̐����́A�����Ƀo�N�e���A�̂܂܂�������������Ȃ��̂ł��B

(5) �~�����R�r�b�`�E�T�C�N���Ƃ́H

�@���݂́A�n���w�I�ɐV����́u��l�I�v�ƌĂ�鎞��ŁA�X�͎���ɕ��ނ���܂��B���݂̒n���́A���g�����Ǝv���Ă���l�����邩������܂��A�n���j�ɂ����ẮA�ނ��늦��Ȏ���ɕ��ނ����̂ł�(����ȕX�͎���Ɖ��g�Ȏ���͐��疜�N�̃T�C�N���ŌJ��Ԃ���Ă��܂�)�B�������A���݂͕X�͎���ɂ����鉷�g���[�h�ł���u�ԕX���v�ɑ������܂��B��������̊���[�h�́u�X���v�ƌĂ�Ă��܂��B�܂�A�X�͎���̒��ŁA�X�͂̔��B��������ȕX���ƁA���ΓI�ɕX�͂��k���������g�ȊԕX�����A�J��Ԃ���Ă����ł��B

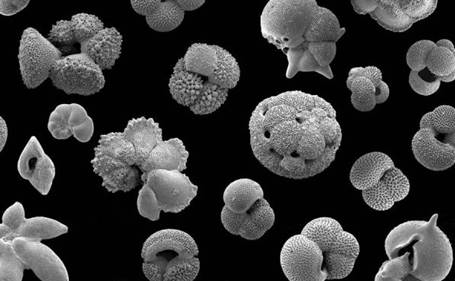

�@�X���ƊԕX���́A��10���N�̎����ŌJ��Ԃ��Ă��܂��B���̎����́A�C��͐ϕ��Ɋ܂܂�Ă���u�L�E���v�Ƃ��������̊k�Ɋ܂܂��A�_�f���q�̓��ʑ̔�̕��͌��ʂ��疾�炩�ɂȂ�܂����B�L�E���̊k�͒Y�_�J���V�E��CaCO3�łł��Ă���A���̎_�f���ʑ̔�́A�����̊C���̎_�f���ʑ̔�f���Ă��܂��B�C���̎_�f���ʑ̔�́A�{���Ȃ�قƂ�Ǖς��Ȃ��͂��ł��B�������A�ꕔ�̊C�����������Đ�ɂȂ�A���ɍ~��ς���v���Z�X��ʂ��āA���X�ɕς���Ă������Ƃ��m����悤�ɂȂ�܂����B

�}.15 �L�E���́A�Y�_�J���V�E��CaCO3�̊k�������������ł���

�@�_�f���q�ɂ́A���q�ʂ��قȂ���蓯�ʑ̂��A�_�f16�A�_�f17�A�_�f18��3��ނ���܂��B���̂����A99%�ȏオ�ł��y���_�f16�ł��B�����C�����������ہA�d���_�f���ʑ̂��܂ސ������A�y���_�f���ʑ̂��܂ސ��̕����������₷�����߁A�C���̒Ⴂ��Ԃ����������ƁA�嗤�̓������ɍ~��ς�������̎_�f���ʑ̂́A���y���g���ɂȂ��Ă��܂��B�t�ɁA�C���ɂ͏d���_�f���ʑ̂����c����Ă����܂��B���Ȃ킿�A�C���ɏd���_�f���ʑ̂������Ƃ������Ƃ́A�嗤�ɕX�������B���Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����̂ł��B�����q�̏����́A���x�̉e�����܂����A�_�f���ʑ̔�̕ω��̑啔���́A�X���̔��B�ƌ�ނf�������̂ł��邱�Ƃ��������Ă��܂����B

�@���̐}.16�́A��ɕX�����@�킵�ē���ꂽ�X�̃T���v���Ɋ�Â��A�ߋ��̋C��ϓ��̋L�^�ł��B��ɕX���ɂ́A���\�N�O�̐̂̋�C�����̂܂ܕۑ�����Ă���̂ŁA���̐����͂��邱�ƂŁA�����̉��x���_���Y�fCO2�Z�x�̕ω��Ȃǂ�������̂ł��B���̃O���t������ƁA���炩�ɖ�10���N�̎����ŁA�C��ϓ����J��Ԃ���Ă��邱�Ƃ�������܂��B���≻�����������X���A���̋t���ԕX���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A���̃O���t����́A���݂���r�I���g�ȊԕX���ɂ��邱�Ƃ�������܂��B���̂悤�ȃT�C�N����������悤�ɂȂ����̂́A��������100���N�O����̂��Ƃł��B�܂��A���̃T�C�N���̃O���t�̌`�́A���E�Ώ̂łȂ���Ώ̂ŁA�X���͐����N�����Ă���Ɛ������A1���N���x�̒Z�����Ԃŋ}���ɗZ�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�ŋ߂ł́A��1���N�O�ɋC�����㏸���Č��݂Ɏ����Ă���̂ŁA�ߋ��̗Ⴉ��l����A���낻��C���㏸�̓s�[�N���}���āA���~�ɓ]����^�C�~���O�Ȃ̂ł��B

�}.16 �X���ƊԕX���̃T�C�N��

�@����ł́A�X���ƊԕX�����A10���N���Ɏ����I�ɌJ��Ԃ����̂͂Ȃ��ł��傤���H���́A���̋K���I�ȕX���ƊԕX���̃T�C�N���́A�n���̋O���v�f�̓V�̗͊w�I�ȕϓ��ɂ���Đ����Ă���ƍl�����Ă��܂��B���̍l�����́A�҂ł���Z���r�A�̒n�������w�҃~���e�B���E�~�����R�r�b�`�̖��O�������āu�~�����R�r�b�`�����v�ƌĂ�A���̎����I�ȕϓ��̂��Ƃ��u�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���v�Ƃ����܂��B

�@�n���́A���z�̎��͂����]���Ă��܂����A���S�ȉ~�O���ł͂Ȃ��A�킸���ɘc�ȉ~�O����`���Ă��܂��B���̘c�ݕ��́A���ɒn�������z�n�ŗB��̘f���Ȃ�Εs�ςł��B�Ƃ��낪�A���ۂɂ͖ؐ��Ȃǂ̏d�͂̉e�����邽�߁A��̃Y���������܂��B���̗��S����0�`0.07�̊ԂŁA��10���N�̎����ŕω����Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA���݂̒l��0.0167�ł��B�ȉ~�O���ł́A���z�ƒn���̋������G�߂ƂƂ��ɕω�����̂ŁA���S�����傫���قǁA�n������鑾�z���˂̋G�ߕω����傫���Ȃ�܂��B

�}.17 ���S���̕ω�

�@�܂��A�O���ʂ̐����ɑ��鎩�]���̌X���́A���݂̂Ƃ����23.45���ł��B����������I�ɕϓ����邱�Ƃ��m���Ă���A��4���N�̎�����22.1�`24.5���̊Ԃ��Ă��܂��B���]���̌X�����傫���Ȃ�ƁA���̕��������˗ʂ̋G�ߕω����傫���Ȃ�܂��B�܂�A�Ă͂�菋���A�~�͂�芦���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�e�ܓx�т̔N�Ԃ�ʂ������˗ʂ�A���̋G�ߓI�ȕω��̎d�����ς�邱�ƂɂȂ�܂��B

�}.18 ���]���̌X���̕ω�

�@����ɁA�n���̎��]���̕����́A�~��`���悤�ɕω����܂��B����́A�R�}�����Ƃ��ɂ��̉�]������U��^������̂Ɠ������ۂŁA�u���^���v�Ƃ����܂��B���^���̎����́A1��9000�N�A2��2000�N�A2��4000�N��3������܂��B���̉^���̂��߂ɁA�ȉ~�O���̂ǂ̈ʒu�ʼnĎ���~�����}���邩���ω����܂��B���Ȃ킿�A���^���ɂ���āA�G�߂̃^�C�~���O���������ς���Ă���̂ł��B�Ⴆ�A���]���̕������t�ɂȂ�A����܂ł͉Ă������������~�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B

�}.19 ���]���̍��^��

�@�����̑g�ݍ��킹�ɂ���āA�n���������˗ʂ̈ܓx���z��G�ߕω����e�����邱�ƂɂȂ�̂ł��B�Ⴆ�A���z�ɍł��߂Â��^�C�~���O���k�����̉ĂɂȂ�A�k�����́u�����āv�Ɓu�����~�v�Ƃ����g�ݍ��킹�ɂȂ�A�G�߃R���g���X�g���傫���Ȃ�܂��B�t�ɁA���z����ł������^�C�~���O���k�����̉ĂɂȂ�A�k�����́u�������āv�Ɓu�g�����~�v�Ƃ����g�ݍ��킹�ɂȂ�܂��B���������Ⴂ�́A�X���̔��B���l�����ŁA�ɂ߂ďd�v�ɂȂ��Ă��܂��B�X���́A�~�ɐႪ��������~�邩�甭�B����̂ł͂���܂���B�~�ɍ~�����Ⴊ�A�Ăɗn���c�邩�炱�����B����̂ł��B���̂��߂ɂ́A�Ă����������Ƃ��d�v�ȏ����ƂȂ�܂��B���������āA���������G�߃R���g���X�g�̕ω��́A�X���̐����ƌ�ނɌ���I�ȉe����^��������ƍl�����܂��B

�u�k�����������ł��A�씼���͑S���t������A���ǂ͕ς��Ȃ��̂ł́H�v�Ǝv���l�����邩������܂���B�m���ɁA�n�����u��k�Ώ́v�ł���Ȃ�A���̒ʂ�ł��B�������A���݂̒n���́u��k��Ώ́v�Ȃ̂ł��B����́A�嗤�̕��z���l����A�����ɕ�����ł��傤�B�嗤����߂�ʐς̊����́A�k�����ł͖�40%�ł���̂ɑ��āA�씼���ł͖�30%�ł��B�܂��A��ɓ_�͓�ɑ嗤�ŕ����Ă��܂����A�k�ɓ_�͖k�ɊC�ŕ����Ă��܂��B���Ɗ�ł́A��M���傫���قȂ�܂����A�X�̐����̎d�����傫���ς��܂��B�����������Ƃ��l����A���˗ʂ̋G�ߕω��ɂ���āA��k�������ňقȂ����e�����o�Ă���͕̂K�R�Ƃ�����ł��傤�B

�}.20 �k�����Ɠ씼���̈Ⴂ

�@�Ƃ���ŁA���ԂƂƂ��ɕω�����ʂ̎������ׂ���@�ɁA�u������́v���邢�́u�X�y�N�g����́v�Ƃ������̂�����܂��B������g���āA�O���v�f�̕ω��ɋN������k�������ܓx(�k��65��)�̓��˗ʕω��̎������ׂĂ݂�ƁA��2���N�A��4���N�A��10���N�Ȃǂ̖��ĂȎ��������邱�Ƃ�������܂��B���́A�����̕ω��̎����́A�X���ƊԕX���̃T�C�N�������������I�Ȏ����Ƃ��ׂĈ�v����̂ł�(�X���ƊԕX���̋C��ϓ��ɂ́A��10���N�̎��������łȂ��A��4���N�Ɩ�2���N�̓����I�Ȏ����������݂��Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂�)�B���������āA�O���v�f�̕ϓ��ɋN���������˗ʕϓ����A�X���ƊԕX���̃T�C�N���̌����ł��邱�Ƃ́A���炭�ԈႢ�Ȃ����̂ƍl�����܂��B

(6) �G�A���]���ƒn�����g��

�@��C���ɂ́A�n�\�����y�뗱�q�A�ΎR�����ɂ����o�����ΎR�D�A�C��̔�(�C�����q)�A�����C�m�̐A������̗l�X�ȗL�@�����Ȃǂ���A���R���̒��Ō`�����ꂽ���a10 µm�ȉ��ׂ̍�����C�����q�����݂��A������u�G�A���]���v�Ƃ����܂��B���E�I�ɐi�s�����C�����ɂ���āA�G�A���]���͔N�X�������Ă���A�n���C��̌`���ɐ[���ւ���Ă��܂��B���ΔR���̔R�Ă�A�X�іʐς�傫���ς���悤�Ȑl�Ԋ����́A��葽���̃G�A���]�����q�����܂��B�n���S�̂ŕ��ς���ƁA��C���ɑ��݂���G�A���]�����q�̖�10%���A�l�Ԋ����ɂ���Đ������ꂽ���̂��Ƃ����܂��B

�}.21 �ߔN�A�����ł͑�C�������[���ȎЉ���ƂȂ��Ă���

�@�܂��A�G�A���]���̑��݂��Ȃ���A�_�͌`������܂���B�ʏ�̑�C���ł́A�G�A���]�����q����������������ۂ̊j�ƂȂ��āA�_�����`������邩��ł��B������G�A���]���́u�_�j���ʁv�Ƃ����܂��B�G�A���]�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ɍ����̐����C�ʂ����݂��Ȃ�����A�_�͌`������܂���B�_�j�`���Ɋ֗^����G�A���]���������Ȃ�ƁA�X�̉_���a�͏������Ȃ��āA���z���߂����ɂ����Ȃ�A�_�̎����������Ȃ�܂��B�܂��A�_�͑��z�������U�����邽�߁A�n�����z�����鑾�z���˂�����������u���P���ʁv�������N�����܂��B���P���ʂɂ���āA���z�̃G�l���M�[�̈ꕔ���F���ɔ��˂����̂ŁA�G�A���]���͒n���\�ʂ̕��ϋC������������ʂ�����܂��B

�}.22 �G�A���]���́A�_�̌`���ɐ[���֗^���Ă���

�@�ΎR�������A��C���̃G�A���]����������v����1�ł��B�ΎR�����N����ƁA�����CH2O�A��_���Y�fCO2�A��_������SO2�A�������fH2S�Ȃǂ̃K�X�ƁA����炩�琶�������G�A���]���A�ΎR�D��o�Ȃǂ̌Ō`�̃G�A���]�������o����܂��B��r�I�傫�ȌŌ`�̃G�A���]���́A�قڐ��T�ԂŒn�\�ɗ����Ă��܂��B�������A�K�X���琶������鏬���ȓG�A���]���́A�������x���x���A1�N�ȏ�����w���ɗ��܂����܂܂ł��B���̂悤�Ȑ��w���G�A���]���ɂ���āA���z���˂͎U������A���̈ꕔ�͉F����Ԃɔ��˂���܂��B���̂��߁A���̂悤�Ȑ��w���G�A���]���̓��P���ʂ́A�n���̒ቷ���������N�����̂ł��B���̂悤�ɑ��z����n���֓͂��G�l���M�[�̗ʂ����炷���Ƃɂ���ĉ��g����h�����@���A�u���z���ˉ���(SRM�FSolar Radiation Modification)�v�Ƃ����܂��B���z���ˉ��ς́A���ړI�ɋC��V�X�e���ɉ�����邱�Ƃ���A�u�C��H�w�v��u�C�����v�ȂǂƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B

1991�N�Ƀt�B���s���̃��\���������ɂ���s�i�g�D�{�R���A9���Ԃɓn��啬���N�������Ƃ��́A�n���K�͂Œn�\���x��������A1993�N�ɂȂ��Ă悤�₭�������Ƃ��ϑ�����Ă��܂��B�s�i�g�D�{�R�̕��͔��ɑ傫���A����100�N�قǂ̊ԂɋN�����ł����͂ȉΎR�̕��ł����B�����I���܂łɁA��2,000��t�̓�_������SO2�����o����A��_������SO2�͑Η�����˂������āA���w���܂ŒB���܂����B���̕��ɂ���đ����̎��҂��o�܂������A��_������SO2���琶�������G�A���]�����A2�N�ɓn���ē������Ղ�A�n���̕��ϋC����0.5�����������̂ł��B������1�x�̕��ŁA100�N�����Đςݏオ�����n���̉��g�����A�ꎞ�I�ł͂���ɂ��뉟���߂���Ă��܂����̂ł��B���������s�i�g�D�{���̑啬���A���N��1�x�̃y�[�X�Ŕ�������A�u21���I�̊ԂɋN����Ɨ\�z����Ă���l�דI�Ȓn�����g���̑啔�������E����邾�낤�v�Ǝ咣���錤���҂܂ł��܂��B�ߋ��̒n�\�ʋC���̎��n��ɂ�����1940�N����1980�N�̊Ԃ̒ቷ���X���́A���̂悤�ȉΎR�N���̃G�A���]���̌��ʂł��邱�Ƃ��A�ŐV�̌����ɂ���Ă����t�����Ă��܂��B

�}.23 1991�N�ɋN�������s�i�g�D�{�R�̕��́A20���I�ɂ�����ő�K�͂̑啬�ł�����

�x�����[�V�̋C��Ȋw�҂ł���~�n�C���E�u�f�B�R�́A�u��_������SO2���Ӑ}�I�ɐ��w���ɂ�T���v�Ƃ������@�ŁA�n�����g����}���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���Ă��܂��B�u��C�ɉ��w��������T���������ŋN������Q��H���~�߂�̂ɁA��C�ɕʂ̉��w��������T���v�Ƃ����a�V�ȃA�C�f�B�A�́A���ی�h�̂���Ƃ����鋳�`�ɔ����Ă��܂����B�������A�ނ炪�ǂꂾ�����������ƁA���̕��@�͒n���H�w�I�ɗL���炵�����Ƃ��������Ă��܂��B

�n�����g���́A���̑啔�����Ɉ�ŋN���錻�ۂł��B�ԓ�������ܓx�̍����Ɉ�̕����A4�{���C��̕ω��ɕq��������ł��B�V�A�g���x�O�ɂ���C���e���N�`���A���E���F���`���[�Y�Ђ̐���ɂ��A��_������SO2��1�N��10��t��T���A�k�Ɍ��̉��g�������ʓI�ɉ����߂��A�k�����S�̂ł����g����}���ł���Ƃ����܂��B1�N��10��t�Ƃ����ƁA���Ȃ�̗ʂ��Ǝv����������܂���B�������A���͒n���ł́A1�N�Ԃŏ��Ȃ��Ƃ�2��t����_������SO2���A��C���ɕ��o����Ă��܂��B���̂�����1/4���l�Ԋ����ɂ���ĕ��o�������̂ŁA�c���3/4�͉ΎR�����Ȃǂ̎��R���ۂŕ��o�������̂ł��B�܂�A�n�����g����}�����邽�߂ɕK�v�ȗʂ́A���݂̐l�Ԋ����ɂ���ĕ��o�������_������SO2�̂�������0.2%�ŗǂ��̂ł��B

�������Ȃ���A��_������SO2��������C���ɂ�T�������ł͌��ʂ�����܂���B��_������SO2����T���̂́A�n�\�Ɉ�ԋ߂��Η����ł͂Ȃ��A���̏�̒n�\10�`50 km�̂Ƃ���ɂ��鐬�w���ł��B�Η����ɕ��o���ꂽ��_������SO2�́A1�T�Ԃ��炢������C���ɗ��܂炸�A���ꂩ��_���J�ɂȂ��Ēn�ʂɗ����Ă��Ă��܂��܂��B�������A���w���ł͒Z���ԂŒn�\�ɗ����Ă����A���w���̐����C���z���ăG�A���]���ƂȂ�A1�N�ȏ�����w���ɗ��܂��ċC��ɉe����^���܂��B

�}.24 ��_������SO2����T���̂́A���w���łȂ���Ȃ�Ȃ�

�C���e���N�`���A���E���F���`���[�Y���́A�n��̊�n���琬�w���܂œ͂��悤�ȁA����30 km�قǂ̃z�[�X�����݂���u��ɓ͂��z�[�X(Garden hose to the sky)�v�Ƃ����v���W�F�N�g���Ă��Ă��܂��B�w���E�����l�߂����ȕ��D��100�`300 m���炢�̊Ԋu�ł������q���Ńz�[�X�����A�t��������_������SO2��100 m���ƂɎ��t�����|���v�ŋ�܂ő���܂��B�z�[�X�̒[�ɂ̓m�Y������������t���Ă��āA���w���ɉt��������_������SO2�̖��𐁂��o���܂��B���w���̕���160 km/h�ɂ��Ȃ�̂ŁA�����o���ꂽ���́A��������10�����炢�Œn���S�̂ɍs���n��܂��B�C���e���N�`���A���E���F���`���[�Y�Ђɂ��A�����ݒu���1��5,000���h���ƔN�ԉ^�c��1���h�����x�ŁA�n�����g�������ʓI�ɗ}���ł���̂ł͂Ȃ����Ɛ��Z���Ă��܂��B

(7) �n�����g���̌�T

�@�n�����g�����N����ƁA�u��ɂ�k�ɂȂǂ̋Ɉ�̕X���Z���āA�C���ʂ��㏸����v�Ƃ������Ƃ��悭�����܂��B�u�n�����g���ɂ���ċɈ�̕X���Z����ƁA���E���̊C���ʂ���m�㏸���āA����ɂ��o���O���f�b�V������f�B�u�ȂǁA���\�J���̍��y�̑唼�����v����v�A�u���{�ł��C���ʂ�1 m�㏸���邾���ŁA90���~�̎��Y��������v�ȂǂƂ����Ă��܂����B�������A�C���ʂ̏㏸�́A��{�I�ɂ͕X���Z���Ă��邩��i��ł����ł͂���܂���B���ی�h�̊����ƂɂƂ��ẮA���̕����֗��Ȍ��i�Ȃ̂ł��傤���A����͌��������ł��B

�܂��A�A���L���f�X�̌������A�k�ɂ̕X���Z���Ă��A�C���ʂ̍����ɂ͉e�����܂���B�R�b�v�̐��ɕX���ׂāA�X���Z�������Ƃɐ��ʂ̍������ω����Ă��邩���ׂĂ݂ĉ������B�X���Z���Ă��A���ʂ̍����͕ω����Ȃ��͂��ł��B����ł́A��ɂ̕X�͂ǂ��ł��傤���H�k�ɂƈ���āA��ɂ̕X�͒n�ʂ̏�ɂ���̂ŁA��ɂ̕X���Z����ƊC���ʂ͏㏸���܂��B��ɂ̕X���͕��ς�2,000 m�قǂ̌��݂�����̂ŁA���ꂪ���ׂėZ����ƁA�C���ʂ�75 m���㏸����v�Z�ɂȂ�܂��B�������A��ɑ嗤�̋C���͂ǂ�ǂ�ቺ���Ă���A1950�N����-49���ł������A�ŋ߂ł�-50���ɋߕt������܂��B���̋C���ł́A�X���Z���邱�Ƃ͂���܂���B����ǂ��납�ANASA�̌����ɂ��ƁA��ɂ̕X�͂ނ��둝���Ă��Ă��邱�Ƃ�������܂����B����́A��ɕt�߂̋C���������Ȃ�ƁA�C���ʂł̏����������A���ꂪ��ɂȂ��ē�ɂɍ~��ς��邩��ł��B

�������A�C���ʂ͊ԈႢ�Ȃ��㏸���Ă��āA���������ߋ�1���N�ɓn���āA�Ō�̕X���ȍ~�����ƊC���ʂ͏オ�葱���Ă��܂��B�C���ʂ́A���������130 m�������Ȃ��Ă��܂����A���̑啔���͍ŏ���1,000�N�̊ԂɋN���Ă��܂��B20���I���ł́A�C���ʂ�20 cm���㏸���Ă��܂���B20���I���̊C���ʂ̏㏸�̎�Ȍ����́A�C�������܂��ĔM�c�����Ă��邩��ł��B���̕���ōł����Ђ̂��镶���ɂ��A�u�C���ʂ�2100�N�܂łɖ�45 cm�㏸����v�Ƃ���Ă��܂��B�قƂ�ǂ̊C�݂ł́A�����1��2��̒��̖����������A�����Ə������ω��ł��B

�}.25 �A���L���f�X�̌������A�k�ɂ̕X�͗Z���Ă��C���ʂ��㏸�����Ȃ�

�@����ɁA�u�X�т͓�_���Y�fCO2���z�����邩���A���悤�v�Ƃ����咣���悭�����܂��B�A���͌�����������Ƃ��ɁA��_���Y�fCO2���z�����邩��ł��B�������A����͎����₪�Č͂�Ĕ������ɕ�������A��_���Y�fCO2����o����Ƃ����ߒ�����������Ă��܂��B������̐X�іʐς�Ώۂɂ���Ȃ�A���܂������͂������قړ���������A�X�ёS�̂Ō���A��_���Y�fCO2���z�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B��_���Y�fCO2���z������̂́A�����ߒ��ɂ���Ⴂ�������ł���A�V������A���Ă��A�����I�Ȓn�����g���̑�ɂ͂Ȃ蓾�܂���B�܂��A���͌�����������Ƃ��ɑ��z�����z������̂ŁA�ꏊ�ɂ���Ă͋t�ɉ��g���������N�����܂��B�ǂ��炩�Ƃ����A�F�̈Â��t�̕����A���ł��炴�炵���������ɕ���ꂽ��т����A���z�����z�����邩��ł��B

�}.26 �V�����߂Ă��A�����I�Ȓn�����g���̑�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ�

�@�u�n�����g�����N����ƁA�A�}�]���̔M�щJ�т�����������v�Ǝ咣���錤���҂����܂����A��������ł��BIPCC(�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l��)�́A�u�l�Ԃ��M�щJ�т̐X�т̂���ƁA�y�낪�n��ł��邽�߂ɍ���������̂��v�ƌ����A���g������Ƃ��͈̏�������Ɛ������Ă��܂����A����͑S���̃E�\�ł��B

�M�щJ�ђn�тɂ́A�S�����̃o�C�I�}�X(����)��80%���������Ă���A�����͒n����ōł��L���Ȓn��ł��B�u�M�щJ�сv�̖��O�������悤�ɁA���̒n�тł�1�N����ɍ~�J������܂��B����40�`50 m�ɋy�ԐX�т�����A���̒��ɂ�4�`5�w�ɕ�����āA�قȂ鐶�Ԍn�������܂��B�M�щJ�тł́A�X�т̂����Ƃ��Ă��A���z�G�l���M�[�𗘗p����������������n�߂Ƃ��āA�V���Ȑ��Ԍn�����̒��ォ�璼���ɍč\�z����n�߂�̂ŁA��ɍ��������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�������A�u�y�낪�n��ł���v�Ƃ����̂͐������A�M�щJ�тł͐������������������������Ă��邽�߁A�y�뒆�̗L�@���͂����ƌ����Ԃɗ��p����Ă��܂��A�y�낪�엀�ɂȂ邱�Ƃ͉i���ɂ���܂���BIPCC�̐����́A����������(�M�щJ�т̓y�낪�n��)�������I�Ɏ������݁A�S�̂̉R���떂�������Ƃ��Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł��B

�}.27 �M�щJ�т͐�ɍ��������邱�Ƃ͂Ȃ�

�@�܂��A�u�T���S�̔����v�����g���̂����ɂ���咣�������܂����A������s���m�ȕ���������܂��B��ʂɁu�T���S�v�ƌ������Ƃ��́A����͓����̖��̂ł͂Ȃ��A�u�T���S�ʁv���w���Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B�ʏ�A���������e���r�ł悭�ڂɂ���悤�Ȑ�C�ŁA�T���S�ʂ��`�����Ă���u�T���S���v�́A�u�������v�Ƃ������ނƋ������Ă��܂��B�T���S���́A�����̐G����g���ĊC�m���̃v�����N�g����ߐH���܂����A����ő̓��ɋ������銌�������s�����������瓾����G�l���M�[�����p���Ă��܂��B�����āA�̓�����r������̉t���g���āA�A���˂̂悤�ɏZ���𐬒������Ă����܂��B���ꂪ�A�T���S�ʂ̎����ł��B�T���S�����������Ƌ������Ă���̂́A�C�m���u�n�h�{��ԁv�ɂ��邽�߂ł��B�C�m������K�v�ȉh�{�f���\���ɓ����Ȃ����߂ɁA�������������Ƃɂ���āA���݂��̕K�v�h�{�f��⊮�������Ă���̂ł��B�܂�A�T���S�ʂƂ������̂́A�u�n���ȊC�v�̏ے��Ȃ̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A���炩�̌����ŊC�m���ɉh�{�f�����������ƁA�����̕K�v�����Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴆ�A����ł̓T�g�E�L�r��p�C�i�b�v���Ȃǂ̔_�앨����邽�߂ɁA��ʂ̔엿��_��ɂ܂��܂��B����ƁA�����̔엿�͍~�J�ƂƂ��ɉ͐��ʂ��ĊC�m�ɗ��o���܂��B�������ċ������ꂽ�엿�́A�T���S���⊌�����ɂƂ��Ă��K�{�̐H���ł���A����炪��������邤���́A�݂��ɓƗ������������C�̒��ő��邱�Ƃ��ł��܂��B�܂�A�L���ȉh�{�f����܂����ƁA�T���S���Ɗ������͋������������āA���ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă��܂��܂��B���������T���S���̑̓����甲���Ă��܂��ƁA�u�T���S�̔����v�Ƃ������ۂ��N���܂��B����́A�u�T���S�������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����������������߂ɐF������������悤�ɂȂ�A�u�Ɓv�ɂȂ����Ƃ������ۂł��B

�@�܂�A�u�T���S�ʂ̔����v�́A�u�T���S�������ł����v���Ƃ��Ӗ�����̂ł͂���܂���B�Ƃ��낪�A�l�Ԃ̏���Ȕ��ς���A�u�T���S�ʂ̔����͔ߎS�Ȍ��ۂł���A�������F�Ƃ�ǂ�̃T���S�̊C�̏����������ɐ₦�A�C�������������v�Ƃ�������ȗ��������Ă���l�������ł��B�����āA�T���S�ʂ̔������ۂ̌������A�n�����g���ł���Ƃ��������̂Ȃ����R������ĕt�����Ă��邱�Ƃ����ł��B�����T���S�����g���Ŏ��ʂ̂ł���A�ԓ��n��̃T���S����^����ɐ�ł���͂��ł��B�������A�u���g���ɂ��A�ԓ��n��̃T���S�ʂ��������Ă���v�Ƃ����j���[�X�́A���܂蕷�������Ƃ�����܂���B�ώ@����Ă���T���S�ʂ̔����́A�ԓ��n��ł͂Ȃ����M�ђn��̊C�m��A�J�����i�n��ɂ����N���Ă��Ȃ��̂ł��B

�}.28 �T���S���Ɗ������̋���

�@���{�I�Ȃ��̂ł́A���������u�C���̑��莩�̂��Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����咣������܂��B���{�ł́A1990�N��܂Łu�S�t���v�ŋC�ۊϑ����s���Ă��܂����B���̕S�t���̐ݒu�ꏊ�ɂ��āA�ׂ������܂肪���邱�Ƃ������m�ł��傤���H���m�Ɋe�n�̋C���𑪒肷�邽�߂ɂ́A�����悤�Ȋ��ő��肷��K�v������܂��B���x�v��n�\�̂����ɋ߂��ɒu���̂��A���������������Ƃ���ɒu���̂��A���A���A�������A�J�ɑł����ꏊ�Ȃ̂��A�������t�����ꏊ�Ȃ̂��ȂǁA�ׂ����悤�ł����A1��1�̏����𑵂��Ă����Ȃ���A���肵���f�[�^��P���ɔ�ׂ邱�Ƃ͂ł��܂���B�ϑ��ꏊ�ɍs���Ă݂���A�S�~�ċp��ɂ���h�����ʂ̉���������A�߂��Ƀr�j�[���n�E�X����������A���ԏ�̖T�炠�邢�͉��ゾ������Ƃ��������Ȃ���Ă��܂��B�ϑ����̂����A�������ݒu����Ă������̂́A���ƑS�̂�1�����x�ł������Ƃ����܂��B����ł́A���������ϑ������f�[�^���A���̖��ɂ������܂���B

�@��ԐM���ł���̂́A�q���Ŋϑ������C���f�[�^�Ȃ̂ł����A����͉q���ɂ��ϑ����n�܂���1979�N����̃f�[�^��������܂���i�܂�A1979�N�ȑO�̊ϑ��f�[�^�ɂ́A���x�̒Ⴂ���̂����Ȃ荬�����Ă���Ƃ������Ƃł��j�B���݂ł́A�S�t���ɕς���āu�����ʕ����v�ƌĂ�鑕�u�ɂ���ċC���̊ϑ����s���Ă��܂����A����ł��ϑ����̂����ŁA���l�����������ɂȂ����肷�邱�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A2010�N�ɃA���_�X�̋��s�{���c�ӊϑ����ŁA9���Ƃ��Ďj��ō��C�����L�^�������̂́A�ϑ��@��ɂ�A�������܂��Ă������ƂŁA���ۂ̉��x��荂�����肳�ꂽ�\��������ƕ�����A�L�^���������ꂽ���Ƃ�����܂����B�C���̑���́A�ϑ��������ɏd�v�ł��B�ŏ��͊��̗ǂ������ꏊ�ł��A�߂��Ɍ������ł��Ă��܂�����A���ԏꂪ�ł��Ĕr�C�K�X�̉e�����₷���Ȃ����肵�āA����Ɨ��Ă����܂��B������͗���ƁA�C�������߂ɋL�^����Ă��܂��X���������ł��B�f�[�^���W�v����l�́A�ǂ�Ȋ��ő��肳��Ă��邩�Ȃ�Ēm��܂���A���l���������āu���g�����Ă���I�v�Ɣ��f���Ă��܂��₷���̂ł��B

�}.29 �����������Őݒu����Ă����S�t���́A�S�̂�1�����x�����Ȃ�����

�@���邢�́A�u�ߋ��̋C���̐��肪���������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����咣������܂��B�A�X�t�@���g�ŕܑ����ꂽ���H�����A�Ő��̏�̕������������Ƃ�̌����Ă���l�����Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�c���n�т���������ēs�s�ɂȂ��Ă����ƁA�R���N���[�g��A�X�t�@���g�������܂��B���ɋߔN�ł̓R���N���[�g����̃r���Q���}�����A����Ƀr���̍��w���ɂ��A�R���N���[�g�̖ʂ͎O�����I�ɑ��債�Ă��܂��B�y��A���́A��������U��ʂ��ĔM���z�����܂����A�R���N���[�g��A�X�t�@���g�ł́A���̓����������܂��B����ɁA�Ԃ�G�A�R���A�n���S����r���Ȃǂ������ʂ̔M�����o����邽�߁A�͂���Ɉ������܂��B����ƁA�n���̋C��ϓ��Ƃ͑S�����W�ɁA���肳�ꂽ�C���͍����Ȃ�܂��B����́u�q�[�g�A�C�����h���ہv�ƌĂ�錻�ۂŁA�����ł͉ߋ�100�N�̊ԂŁA��3�����C�����㏸���܂���(����ɑ��āA�ߋ�100�N�Ԃɂ����鐢�E�̋C���㏸��0.8��)�B�s�s���̋C���㏸�̌������A�P���ɒn�����g���ɋA������̂͌�T������܂��B

�@�܂��A�˔@�Ƃ��Ĕ��������ϗ��_���ǒn�I�ȏW�����J���~�点��u�Q�������J�v�̌������A�n�����g���Ǝ咣����l�����܂����A��������ł��B�C�ے��ɂ��ƁA1998�N����2008�N��10�N�Ԃł́A1���Ԃ�50 mm����W�����J���N����239�����Ă��܂��B����ɓ����s���ł́A1996�N�ȍ~��10�N�ԂŁA1���Ԃ�100 mm�ȏ�̏W�����J������ϑ������悤�ɂȂ�܂���(1996�N�ȑO�ɓs����100 mm�ȏ�̍��J���ϑ����ꂽ�L�^�͂���܂���)�B�s���ŃQ�������J���p�ɂɔ�������悤�ɂȂ��������́A�q�[�g�A�C�����h���ۂł��B1993�N�Ƀ��C���{�[�u���b�W���J�ʂ��A1995�N�ɂ͓����ՊC�V��ʗՊC����肩���߂��J�ƁB�s�S�ƒ�������悤�ɂȂ����p�݃G���A�̊J�����}�s�b�`�Ői�ނƁA�����p���ǂ��悤�ɂ��č��w�r�����A�Ȃ�A�q�[�g�A�C�����h���ۂ͈�w�i�݂܂����B�����āA�Q�������J����������悤�ɂȂ����̂́A�����̊J���Ɠ������ł��B�R���N���[�g�ŕ���ꂽ��s���̒n�ʂ́A�q�[�g�A�C�����h���ۂɂ��ɓx�ɍ��������܂��B�����āA���̏��ɂ́A��������₽����C������Ă��܂��B�s��̒n�ʂɔM����ꂽ�g������C���㏸���A���̗₽����C�ƐG�ꍇ�����Ƃɂ���āA��C���̐������Ì����Đϗ��_�ƂȂ�A�������J���~�点��̂ł��B

�}.30 �q�[�g�A�C�����h���ۂɂ��A�s�s���̋C���㏸��������

(8) IPCC(�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l��)�͐M���ł���̂��H

�@���A�̍ł��d�v�Ȑ헪�̈���A�uIPCC(�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l��)�v�̐ݗ��ɂ���Ďn�܂����A�n�������ւ̎��g�݂ł��BIPCC�����܂ꂽ�̂�1988�N�ŁA�n�����g���ɂ��ẲȊw�I�����̎��W�Ɛ�����ړI�Ƃ��āA�u���ۘA�����v��(UNEP�FUnited Nations Environment Programme)�v�ƍ��ۘA���̐��@�ւɓ�����u���E�C�ۋ@��(WMO�FWorld Meteorologival Organization)�v���A�����Őݗ����܂����B�n�������������z���Đ[���ɂȂ�A��߂肪�ł��Ȃ��قǂ̉e����n���ɗ^���A�l�ނ̐������E�܂ŋߕt������̂ł͂Ȃ����Ƃ��������I�Ȋ��o���A���A�����S�ɂȂ��Đ��E�Ɋg�U���悤�Ƃ��Ă��܂��B�������z���Đl�ނ̊�@�������Ă���Ƃ����x�����邱�Ƃ��A�u���E��푈�̂Ȃ����a�Ȏ���v�ɓ����ߓ����Ƃ����A�C�f�B�A���A���A���v�������̂ł��B

�@���̒��ł��n�����g���́A�����I�̏I���ɐl�ނɑ�Ō���^����v���ł���Ƃ����A�v�Z�@�Ȋw�����ƂɁu�S���C�f��(GCM�FGlobal Climate Model)�v���g���āA���X�ƌx�����Ă��܂����B���A��������헪�́A���ΔR���̎g�p�𐧌����A��_���Y�fCO2�̔r�o�ʂ�����������Ƃ������Ƃł��B���ɔ�y�������X�͂��̍����A���̍����r�o�����_���Y�fCO2�ʂɌ����������z���A��_���Y�fCO2�r�o�ʂ����Ȃ����ɗ^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����K�������܂����B�Ⴆ�Γ��{�́A����Y���t�̂Ƃ��ɂ́A�A���[���`���ɖ�3,000���~�A�E�Y�x�L�X�^���ɖ�5,000���~�Ƃ������z���A�u�Y�f�Łv�Ƃ��Ďx�����܂����B�������邱�Ƃɂ���āA���A�͔��W�r�㍑�𖡕��ɂ��Ă����܂����B����ŁA����ȍ��Ƃł��郍�V�A�⒆���A�A�����J�������y���Ȃ����Ƃ������ŁA�u�n�����g������_���Y�fCO2�̔r�o�ʑ����ɂ���Ĉ����N������Ă���v�Ƃ����_���j�]���n�߂܂����B��������ڂ���炷���߂ɁA���A�́u�v���l�^���[�E�o�E���_���[(�n���̌��E)�v�Ƃ����l���������o���܂����B

�}.31 ���A�́A�l�Ԃ��n����Ŏ����I�ɐ������Ă������߂ɂ́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����E(�o�E���_���[)������Ƃ���

�@�}.31�Ŏ������u�v���l�^���[�E�o�E���_���[�v�ɂ́A�C��ϓ��E�V�K���w�����E�I�]���̔j��E�W���ω��E�������̈�̐��ȂǁA9�̎w�W������܂��B�����āA�l�Ԃ̌o�ϊ����ɂ���āA�����̎w�W�̂���4�i�V�K���w�����E�����n�����w�I�z�E�W���ω��E�������̈�̐��j�Ɋւ��ẮA���łɁu�n���̌��E���Ă���v�ƌx����炵�Ă��܂��B�����āA�C��ϓ��Ɋւ��ẮA�u���X�N�����債�Ă���v�Ƃ����]���ŁA�u��_���Y�fCO2�̔Z�x��400ppm����ƁA��߂肪�ł��Ȃ��\�����ʂ��n�܂��āA�n���������̂悤�ȎܔM�̘f���ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ����V���v���ȋc�_��W�J���邱�Ƃɂ���āA�卑���������Ă���̂ł��B

�@�������A�v���l�^���[�E�o�E���_���[�Ƃ����l���̎��̂́A���ׂĂ��s�m���ȏ��Ɋ�Â��Ă��܂��B�Ⴆ�A�u�������ʃK�X�ł����_���Y�fCO2�̑�C���̔Z�x��400ppm����Ɩ\�����ʂ��n�܂�v�Ƃ�����ʓI�Ȑ��l���A�ǂ̒��x�m���ł��邩�Ƃ������Ƃɂ��ẮA�������炩�ɂ���Ă��Ȃ��̂ł��B2023�N�̊ϑ��f�[�^�ŁA��_���Y�fCO2�̔Z�x��419ppm�Ƃ��ł�400ppm���Ă��܂����A�\�����ʂ��n�܂钛���͂���܂���B�u�������ʃK�X���\�����ʂ������N�����v�Ƃ������E�����ɂ��ẮA�����ɉȊw�҂̊Ԃł����������܂��Ă��Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�u400ppm�v�Ƃ������l���Ƃ�������āA���E�������Ɋׂ�悤�Ƃ��Ă��܂��B����ǂ��A���̋������卑�̉Ȋw�҂���ƂɁA�������z�����S���I���͂������A�s�����{�g���A�b�v�Ő��{���U������ޗ������A���l���o�����Ƃ������܂��B���̂��Ƃɂ���ċN�����������̈���A�X�E�F�[�f���̊������ƃO���^�E�g�D�[���x�����i�����A�n�����g����̂��߂̍R�c�����ł��B�ޏ����A�����Ƃ��l�����̎��g�݂ɍR�c����p���͕]���������ł����A�ޏ�����{�ɂ��Ă���̂́A�u��_���Y�fCO2�̔r�o�ʑ����ɂ���Ēn�����g���������N������Ă���v�Ƃ���IPCC�̕s���S�ȋC�f���ł��B�n�����g���̐^���𗝉����郌�x���܂Ŏ���Ȃ����������Ȃǂ̎�N�w���AIPCC�̕s���S�ȋC�f���̐����ɗx�炳��āA���E�I�ȉ^����W�J���鎖�Ԃɔ��W���Ă��܂��B

�}.32 �O���^�E�g�D�[���x���́A16�Łu���A�C��s���T�~�b�g�v�̃X�s�[�`�߂����ƂŁA���E�I�ɗL���ɂȂ���

�@�u�n�����g�����v�ɂ́A���̂悤�ɗl�X�Ȗ��_�������ɂ��ւ�炸�A���E�̋C���҂����̉ߔ����A�����ē��{�̋C���҂̂قƂ�ǂ��A�u��_���Y�fCO2�����ɂ���@�I�n�����g���v������Ă���̂͂Ȃ��ł��傤���H�u�n�����g���͋N�����Ă���̂��v�Ƃ����̂́A�����ł͂Ȃ��Ȋw�̖��̂͂��ŁA�Ȋw�I�ł���(�Ȋw�I�ł���Ƃ������Ƃ́A���؉\��������)�Ƃ����̂ł���A�u�n�����g�����^�_�ҁv�������������Ă��ǂ������Ȃ͂��ł��B�����̌����҂������A�n�����g����������Ă���̂ɂ́A������₷�����R������܂��B

�@�܂��A�E�ƌ����҂̑����́A������Ȃ��Ȃ�Ǝd�����Ȃ��Ȃ�Ƃ����������܂��B���{�͂������A���E���̑����̋C��֘A������́A���g���֘A�ɏœ_�����Ă��Ă���̂ŁA���g���ɖ��W�Ȍ�����ނŁA�C���E��ۂ̂͗e�Ղł͂���܂���B���������AIPCC���̂��u�n�����g�����N�����Ă��邩�ǂ����v���c�_����g�D�ł͂Ȃ��A�u�n�����g�����N�����Ă��邱�Ɓv��O��ɂ����g�D�ł���A���̒��Œn�����g�����^�_��������C���҂͂قڂ��܂���B���܂��ɁA�n�����g�����N�����Ă��邱�Ƃ�O��ɂ��āA�C��ȊO�̗l�X�ȑ�����̌����ɂ��A���z�̌��������Ă���̂ŁA�C��Ƃ͖��W�Ȍ����҂������A�n�����g�����ŏ����Ă��܂����B�����@�ւ��A���{���猤���\�Z���l�����₷���l����I����܂���B

�}.33 IPCC�́A�n�����g������Ȋw�I�ɗ��t����g�D�Ƃ��āA���ۓI�ɑ傫�ȉe���͂�����

�@��w�̋������A���l�̗���ɂ���܂��B�Ⴆ�A�A�����J�̌����J���u���̑�w�����́A����̋��^��25�`50%���O������l�����錤����Řd���K�v������܂��B�܂��A�O�����瓾���������30�`50%�́A�ŗD��Ɋw���ɔ[�߂Ȃ���Ȃ�܂���B������l������(�w���ւ̏�[���̍��v)���A�����⏸�i�����߂�ő�v���Ȃ̂ŁA�������̉c�ƐE�̂悤�ȗ���ɂ���̂ł��B���{�̑�w�ł��A�����\���N�ŁA�₽��Ƌ����Ɂu�����������ė����v�Ƃ������͂�������悤�ɂȂ�A���{�ɂ�錤����𗘗p������w�����̐l�I�ƁA���������ւ̊ԐړI�֗^�����s���Ă���̂�����ł��B���������āA�C��֘A�̑�w�������A�E�ƌ����ғ��l�A�n�����g�����ɉ��^�_�������ɂ����Ȃ�܂��B�܂��A�����҂̊�{�I�ƐтƂȂ�_�����w�p���ɔ��\����ɂ��Ă��A���Ǝ҂����ɂ�铽���̍��ǂŁA�ǂ��]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���Ǝ҂̑�����G�ɉƁA�_���\���邱�Ƃ�������Ȃ�܂��B�n�����g�����ɋ^�`��������悤�Ș_���́A���ǒi�K�Œׂ���₷���̂ł��B

�@�命���̌����҂́A�����Ǝ��̗͂��v����邽�߂ɁA�u��_���Y�fCO2�����ɂ���@�I�n�����g���v�Ƃ����_�`��S�������邵���Ȃ��̂ł����A���̋C�����̒��_�ɂ���̂��A�e���̋C�ۊw�҂����ɂ��IPCC�ł��B��������ꂸ�Ɍ����Ȃ�AIPCC�͍��ۘA���E���ےʉ݊���E���E��s�Ƃ����A���E�K�͂Łu�Y�f�Łv���������O���[�v���A���̖ړI�B���̂��߂ɗl�X�ȕ���̌����g�D�E�����҂��������p���āA�v���p�K���_�p���|�[�g����点���ł��B���̉^�c�ɂ́A�����I�Ȏv�f���傫����p���Ă���A�̍ق�ۂ��x�ɉȊw�I�ɗL�Ӌ`�ȓ��e�������Ȃ�����A���{�I�ɂ́u���E����v�c�����āA��@�I�n�����g���ɑΉ�����K�v������v�Ƃ����v���p�K���_�M�������邽�߂ɉ^�c����Ă����ۂ������ł��B���̂悤�Ȋ����ł́A���E�̋C���ƊE�S�̗̂��v��D�悵���`�[���v���C�����ތ����҂́A�����c��̂�����Ȃ�܂��B���ꂪ�A�����̋C��w�҂��n�����g����������Ă��闝�R�ł��傤�B

�@IPCC���|�W�e�B�u�ɕ]������Ƃ���A�u�n���̌��E�v�Ƃ����T�O�𐢊E���ɋ����I�ɍL�߂����Ƃł��B����������ł́A�u�l�Ԓ��S��`�v�𐳓������Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂܂���B�l�Ԃ̐��̔����I�����ɂ���āA�n�����Ԍn���m���ɕs����Ȃ��̂ɂȂ��Ă���ɂ��ւ�炸�A�����̏o�������ł���u�l�������̗}���v���q���[�}�j�Y���ɒ�G���邽�߂ɁA������^�u�[�����ĉ����Ή��ł��Ă��Ȃ��̂ł��B��������������̂͊ȒP�ŁA��i���̓�_���Y�fCO2�̔r�o�ʂȂǂ��c�_����̂ł͂Ȃ��A���E�̐l�������点�����̂ł��B�n�����̂��Ƃ�J���A���̖��ɖ{�C�Ŏ��g�����Ƃ���̂ł���ASDGs�̖ڕW�̒��ɂ��u�l�������̗}���v������ׂ��Ȃ̂ł��B�l�������̗}�����ł���A���ꂩ��l�ނ����ʂ����邠�������(�H�Ɩ��E�n�����E�����Ȃ�)���������܂��B�������A���̐l�������������悤�Ƃ���ƁA�u�n����̐l�Ԃ̑����͉��l���K���Ȃ̂��v�����f���Ȃ���Ȃ�܂���B�u���Ȃ��̍��͐l�����������邩�猸�炵�Ăˁv�ȂǂƊȒP�Ɍ������Ƃ͂ł����A��̓I�ȋc�_�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A���̖��͐摗��ɂ���Ă���̂�����Ȃ̂ł��B

�}.34 SDGs�̐��E��ς��邽�߂�17�̖ڕW

��Q�l����

1) �X�e�B�[�����ED�E�����B�b�g��/�X�e�B�[�����EJ�E�_�u�i�[��/�]���q��u�����o���o�ϊw�v���m�o�ϐV���(2010�N���s)

2) �������j�u�ʔ����Ė���Ȃ��Ȃ�n�w�vPHP������(2012�N���s)

3) ���c�M�F�u�����͂Ȃ��E�\���܂���ʂ�̂��v�m���(2007�N���s)

4) �����f��/�c�߉p�� �����u��������������C��̉Ȋw�\�\�_���̌��_�ɂ����A��v�Z�p�]�_��(2013�N���s)

5) ���{���w��y���u[�����][�Ȋw�̓�]�������t�@�C���vPHP������(2013�N���s)

6) �����B�uDr/�����̖���Ȃ��قǖʔ����Ȋw�̂͂Ȃ��v���o�o��(2013�N���s)

7) ���c�ɍ��� ���M/���R���L �ďC�u�C��ʼn��g���͖h���邩�vNewton 2022�N11���G34�|43

8) �ێR�Γ�/�쓇���V/�|�J�p�I/�L�n�� ���u�n�����g���mCO2�Ɛl���n�̑�R�v��(2023�N���s)

9) ���T�C�G���X�I�t�B�X�u�m���Ɠ��v���悭�킩��{�v�w���v���X(2017�N���s)