・ダイオキシンの科学

【目次】

(1) 人類史上最強の猛毒に疑惑

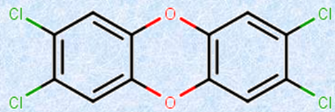

以前は、どの学校にも、ゴミを燃やす「焼却炉」がありました。しかし、現在では、ほとんどの学校で焼却炉がありません。その原因の1つが、2000年から施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」などの環境法です。「ダイオキシン」は、ゴミの焼却などによる燃焼や、薬品類の合成に際して、意図しない「副生成物」として生じる物質です。過去には、「どんなものを燃やしてもダイオキシンが発生する」と騒がれましたが、ダイオキシンは、ポリ塩化ビニルやポリ塩化ビニリデンなどのような「塩素を含む有機化合物が不完全燃焼したとき」に発生する化学物質です。ダイオキシンは、「塩素原子で置換された2つのベンゼン環」という共通の構造を持ち、その構造に「塩素原子Cl」が必要不可欠なのです。また、その発生量は、燃やした物質に含まれる「塩素濃度」にはほとんど関係なく、多くの場合は、「燃焼条件」で決定されます。具体的には、300℃程度の温度で「塩素原子を含む物質」を不完全燃焼させると、ダイオキシンが発生するといわれています。

図.1 「ダイオキシン」が発生するとして、現在ではほとんどの学校に焼却炉がない

ダイオキシンには様々な種類があって、それらを全部ひっくるめて「ダイオキシン類」といいます。しかし、そのすべてが有毒という訳ではなく、その内の「数種類」が有毒であることが知られています。ダイオキシンの中でも、「2,3,7,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン(TCDD)」という化合物は、特に毒性が強いことで知られています。ダイオキシンは、「人類史上、最も強い毒性を持つ化合物」と多くの書物やニュースで騒ぎ立てられ、果ては「アトピー」や「キレる子供」の原因といった根拠のない嫌疑までかけられています。一部のダイオキシンが有毒というだけで、すべてのダイオキシンが毒物と見なされるのも、おかしな話です。

図.2 「TCDD」は、人に対する「発ガン性」があると評価され、マウスならびにラットの動物実験では「催奇性」も確認されている

ダイオキシンは、過去においては、アメリカ軍がベトナム戦争で散布した「枯葉剤」の中に、TCDDが不純物として含まれていたことは有名です。日本においても、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)」や「農薬」の一部に不純物として含まれ、環境中に排出されていたとの研究結果があります。現在では、「廃棄物の焼却処理過程」においての発生が最も多く、その他、「金属精錬施設」、「自動車排ガス」、「タバコの煙」などから発生する他、「山火事」や「火山活動」などの自然現象などによっても発生するといわれています。ダイオキシンは、自然には比較的分解しにくく、紫外線によって少しずつしか分解されないため、環境中に蓄積しやすく、非常に危険だと考えられていました。ところが、最近になって、「実はダイオキシンは思われていたほどの毒性はない」という説が有力になりつつあります。なぜこのような説が出てきたのでしょうか?

図.3 ベトナム戦争において、南ベトナム解放民族戦線のゲリラ戦略に対抗し、アメリカ軍は約180 kgもの「枯葉剤」を散布した

「毒性」には、「急性毒性」や「慢性毒性」の他、「発ガン性」、「生殖毒性」、「内分泌攪乱作用」など、様々な種類があります。このうち「急性毒性」は、文字通り「どれだけ飲んだら死ぬか」という数値のことで、「LD50(lethal dose 50%:半数致死量)」という数値で表します。例えば、ある化合物の「LD50」が100 mg/kgといった場合、「体重60 kgの人が100 mg/kg×60 kg=6,000 mgだけその化合物を飲むと、飲んだ人のうち50%が死ぬ」ということになります。摂取する動物や人の体重が大きいと、毒物の影響は薄まりますから、体重当たりの数値で表す訳です。

致死量〔mg〕= 半数致死量LD50〔mg/kg〕× 体重〔kg〕

ダイオキシンのモルモットでの「LD50」は、0.0006 mg/kgとされています。この数値を体重60 kgの人間に当てはめれば、致死量は0.0006 mg/kg×60 kg=0.036 mgです。つまり、1 gのダイオキシンは、「17,000人分の致死量」に相当することになります。多くの本に登場する「青酸カリの1万倍、サリンの17倍」という数値は、これが根拠と思われます。ただし、モルモットは、化学物質に対して、極めて感受性の高い動物であることが知られています。例えば、モルモットに「抗生物質」であるペニシリンを注射すると、即死してしまうことが知られています。ということで、他の動物でのデータを見ると、イヌのLD50は3 mg/kg、ハムスターのLD50は5 mg/kgであり、これらの動物は、モルモットより数千倍もダイオキシンに強いのです。ここまで「生物種差」が大きく現れる化合物は珍しいです。そのため、単純にモルモットでの毒性を、人間に当てはめる訳にはいかないのです。人間でのLD50はよく分かっていませんが、人間はイヌやハムスターより、さらにダイオキシンに強いと考えられる根拠があります。それは、今までに事故などにより、大量のダイオキシンがばらまかれたケースが何度かありますが、これによる死者は、ほとんど出ていないことです。

図.4 モルモットは、薬物に対する感度が高いため、実験動物として汎用される

(2) ダイオキシンは「史上最強の猛毒」なのか

例えば、1976年7月、イタリアのロンバルディア州セベソの農薬工場で発生した爆発事故では、化学反応の暴走が起こり、推定30~130 kgものダイオキシンが、水酸化ナトリウムや溶媒のエチレングリコールとともに、周辺数kmの範囲の住宅地区に飛散しました。事故の当日中に、家禽やウサギなど3,300羽の動物が死亡し、皮膚に炎症を起こした15人の子供が病院に運ばれています。しかも、その事故の初動対応は極めてお粗末なもので、事故直後に住民が受けた説明は、「地元産の野菜や果物を食べないように」という指示のみでした。ダイオキシンが放出されたことが公表されたのは、事故から1週間後であり、除去開始には、さらに1週間を要しています。その間にも、17,000人の住民がダイオキシンをたっぷりと吸い込み、住民の血中ダイオキシン濃度は、通常の2,000~5,000倍にも跳ね上がりました。当時、ダイオキシンの毒性が詳しく分かっていないこともあり、事故が公表されてから、住民は恐怖に陥りました。ところが驚くべきことに、最大22億人分(モルモットでの数値)の致死量のダイオキシンが、非常に狭い範囲に降り注いだこの事故で、事故直後の死者は1人も出ていません。事故翌年の「流産率の増加」、「女児の出生率増加」、「家畜の大量死」、「家畜の奇形出産率の増加」などが報告されていますが、事故後14年間の高汚染地域の198人の住民の出生例のうち、ヒトの奇形児は0人であったそうです。

図.5 「セベソ事故」が起こり、飛散したダイオキシンにより大量死した家畜

その他にも、世界各地でこうした事故は何度か起こっていますが、ダイオキシンが原因で死亡した可能性があるのは、1963年のオランダでの事故で清掃作業に当たり、大量の残存ダイオキシンに触れた4人だけだとされています(ただし、これもダイオキシンが原因とはっきり断定された訳ではありません)。しかも、その死因というのも、大量に被曝したのに、特に何も対処しなかったから死亡したという、「史上最強の猛毒」の称号が聞いて呆れるような理由です。1951年から1974年までは、囚人相手に皮膚病理学の研究が行われており、ダイオキシンなどの様々な「化学物質」を囚人の皮膚に塗布し、「発ガン性」や「有毒性」を研究していました。70人の囚人にダイオキシンを与えたペンシルベニア大学のアルバート・M・ケリグマンの研究によると、10人の囚人の皮膚に7.5 mgのダイオキシン(モルモットでの致死量の約208倍)を塗布したところ、「皮膚が爛れる」などの異常は現れたものの、死亡した者はいなかったそうです。

実際に、2004年にウクライナ共和国の大統領候補であったヴィクトル・ユシチェンコは、選挙期間中に推定で2 mgのダイオキシン(モルモットでの致死量の約56倍)を食事に盛られて、血中のダイオキシン濃度は通常の6,000倍に跳ね上がり、皮膚に発疹などの異常が現れましたが、無事に回復して大統領の座に就いています。しかも、この原因もダイオキシンであるという確証はなく、他の成分が原因なのではないかという説もあるぐらいです。「史上最強の猛毒」にしては、これはあまりにおかしな話で、少なくともヒトでの急性毒性に関しては、青酸カリやサリンなどと急性毒性を比較するのは、不適切と断言してよさそうです。

図.6 美男子として鳴らしていたユシチェンコの顔は、ダイオキシンの急性毒性により、一時は人相が変わるほどの発疹ができた

(3)「科学の力の弱さ」が猛毒ダイオキシンを生み出した

それにもかかわらず、「ダイオキシンは史上最強の猛毒である」と考えている人が、世間に少なからずいます。確かに、ダイオキシンには「発ガン性」が疑われ、人間が日常的に取り入れている量の6万倍に当たる量のダイオキシンを動物に投与すると、10%の動物がガンを発生するとのデータがあります。しかし、動物実験の結果によれば、ダイオキシン自体には直接的な発ガン性はなく、他の物質によって起こる発ガンを促進する作用だけがあると考えられています。さらに、ダイオキシンの発ガン機構には「閾値」があり、一定量以上の存在が、作用発現に必要だといいますから、微量のダイオキシンに対しては、それほど心配しなくてもよさそうです。

また、ダイオキシンには「生殖毒性」があることが分かっており、動物実験でアカゲザルに0.000064 mg/kgのダイオキシンを含む飼料を1回投与した際に、「生殖器官の軽量化」や「精子形成の減少」が見られたと報告しています。ただし、ダイオキシンによる「催奇形性」は、動物での実験においてのみ確認されたものであり、ヒトへの実験は不可能のため、ヒトに対する「催奇形性」はよく分かっていません。セベソ事故のあと、高汚染地域でヒトの「奇形児」が産まれたという報告は一切ありませんから、少なくともヒトに対しては、「生殖毒性」はそれほど強くないのではないかと思います。

図.7 アカゲザルは、実験動物として広く利用されている動物である

ベトナム戦争後にベトナムで産まれ、下半身がつながった結合双生児として有名な「ベトちゃんドクちゃん」も、一般的には枯葉剤に含まれていた「ダイオキシン」が原因であるとされていますが、その確証はありません。中部大学総合工学研究所特任教授の武田邦彦は、「このような双生児の癒合は、熱帯地方において以前から見られたもの(いわば風土病の一種)であり、枯葉剤の散布やダイオキシン被害とは直接に結びつくものではない」と主張しています。というのも、熱帯地方の一部では、昔から遺伝的に「結合双生児」が産まれやすい傾向があるのです。

図.8 1981年2月25日、下半身がつながった結合双生児として生まれた「ベトちゃんドクちゃん」

日本でも、かつては米を作るときに、「ダイオキシンを含む農薬」を散布していましたが、日本でこのような被害者が出たという例は、ほとんどありません。一説によると、日本の水田へのダイオキシンの散布量が最も多かった1970年代では、1年間で10,000 km2当たり27 kgものダイオキシンを散布していたといいます。この量は、ベトナム戦争のときに散布された「枯葉剤」に含まれていたダイオキシンの約60倍という濃度です。それも一時的にではなく、20年間も毎年ダイオキシンを含む「除草剤」が散布され、それを多少なりとも吸収したであろう米を、日本人は毎日食べていたのです。ダイオキシンが「史上最強の猛毒」というのなら、日本人はすでに全滅しているはずです。

図.9 かつて日本の水田土壌中には、高濃度のダイオキシンが含まれていた

このようなことから、「ダイオキシンはかつて思われていたほど恐ろしいものではない」と考えて、差し支えないのではないでしょうか。確かに「動物」に対しては、ダイオキシンが強い毒性を示すことが判明しています。しかし、「人間」に対しては、ダイオキシンが強い毒性を示すというデータはほとんどありません。東京大学の医学部教授であった和田攻は、「ダイオキシン問題は科学の力の弱さにある」といっています。ダイオキシンが人間に対して本当に危険な物質なのかどうかを、科学的によく検証もせず、社会がダイオキシンを「史上最強の猛毒」に仕立て上げてしまったのです。「ダイオキシン低毒説」を唱える研究者の中には、「ダイオキシンは無毒だ」と言い切ってしまう人もいますが、それは過言です。そうではなく、「ダイオキシンの毒性は思っていたほど高くない」ということです。環境中からヒトが摂取するダイオキシンは極めて微量であり、ダイオキシン以外にも、人体に対する害を疑われる化学物質は、世の中にたくさんあります。化学物質の害に過敏になり、取るに足らないリスクに対して、巨額の対策費用を投じるのは、果たして得策といえるでしょうか。すでにダイオキシン対策のために、焼却炉の改善などで、数千億円の税金が投入されています。ダイオキシン削減にこれ以上の経費を割くべきなのか、冷静に考えるべき時期が来ているのではないかと思います。

・参考文献

1) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書」三才ブックス(2004年発行)

2) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書ⅡB」三才ブックス(2006年発行)

3) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書ⅢC」三才ブックス(2009年発行)

4) 薬理凶室「アリエナイ理科」三才ブックス(2012年発行)

5) 鈴木勉「毒と薬【すべての毒は「薬」になる!?】」新星出版社(2015年発行)

6) 船山信次「毒の科学-毒と人間のかかわり-」ナツメ社(2013年発行)

7) トレヴァー・ノートン「世にも奇妙な人体実験の歴史」文藝春秋(2012年発行)

8) 武田邦彦「環境問題はなぜウソがまかり通るのか」洋泉社(2007年発行)

9) ジョーシュワルツ「シュワルツ博士の化学はこんなに面白い」主婦の友社(2002年発行)

10) 佐藤健太郎「化学物質はなぜ嫌われるのか」技術評論社(2008年発行)

11) 船山信次「こわくない有機化合物超入門」技術評論社(2014年発行)

12) 大宮信光「面白いほどよくわかる 化学」日本文芸社(2003年発行)

13) 山崎幹夫「面白いほどよくわかる 毒と薬」日本文社(2004年発行)

14) 佐藤健太郎『「ゼロリスク社会」の罠』光文社(2012年発行)