・毒の科学

【目次】

(1) 毒とは何か?

フグ毒の「テトロドトキシン」やトリカブトに含まれる「アコニチン」など、私たちの身の回りには、「毒」といわれるものがたくさんあります。これらの毒はいずれも「化学物質」であり、本来、私たちの体の正常機能には無関係な物質です。このような物質を、「生体異物」といいます。生体異物が生体内に入ったとき、生体に「有害な作用」を引き起こしたなら、その物質は「毒」であるといわれます。しかしながら、必ずしも「生体異物=毒」という関係が成り立つわけではありません。生体異物は、「薬」になることだってあるのです。生体異物が生体内に入ったとき、生体に「有益な作用」を引き起こしたなら、その物質は逆に「薬」であるといわれます。

一般的に、毒と薬は、対義語のようにいわれることが多いですが、科学的には、毒と薬の間に明確な違いはなく、ともに生物活性に影響を与える作用があるという点では、本質的には全く同じものなのです。したがって、使いようによっては、毒が薬になったり、薬が毒になったりもするのです。毒も薬も含めて、生体異物の「危険性」というものは、一般的に以下のように表すことができます。

危険性 = 毒性 × 摂取量 × 時間

この式は、生体異物の危険性が、単純に「毒性」だけでは決まらないということを、如実に示しています。一般的に生体異物の危険性を議論するときは、毒性を重視して評価する場合が多いのですが、「摂取量」と「時間」の要因も、同じぐらい重要なのです。例えば、毒性の強い物質を摂取しても、それが毒作用を起こす摂取量に達していなければ、中毒は起きません。また、いくら毒性が強くても、それが速やかに代謝されるような物質なら、中毒は起こらないのです。すなわち、生体異物は、有害な摂取量と時間においてのみ毒物であり、逆にいえば、毒性が弱くても、摂取量と時間の影響が大きくなれば、毒になることだってあるのです。

例えば、コーヒーやお茶に含まれている「カフェイン」は、医薬品としても利用されていて、適切に処方すれば、眠気や倦怠感などに効果があります。しかし、過剰に摂取した場合には、強い毒性を発揮し、死に至る危険性を孕んでいます。近年、コンビニなどで大容量の栄養ドリンク缶が販売され、若者を中心に人気を博していますが、カフェインの大量摂取による死亡事故がときどき起こっています。これらの栄養ドリンクをジュース感覚で大量に飲用するのは、大変危険であるといえます。また、サプリメントというと、「体に良い」というイメージがありますが、こちらも過剰摂取は、体に悪影響を及ぼすことがあります。つまり、あらゆる物質は、多かれ少なかれ、何かしらの毒性を持っており、使用量や使用方法次第で、毒にも薬にもなるのです。中世の古い医学の殻を破り、「近代医学の父」と呼ばれたパラケルススは、かつてこう述べています――「すべてのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。服用量次第で毒にも薬にもなるのだ」。

私たちが生きていくために必要不可欠な「水」や「食塩」でも、一度に多く摂取しすぎれば、「水中毒」や「食塩中毒」を引き起こして、最悪の場合死に至ることがあります。実際に2007年1月12日、米カリフォルニア州のラジオ局が開催した「水飲みコンテスト」に参加した28歳の女性が、水中毒によって急死しています。この女性は、15分ごとに225 mLの水を飲み、合計7.6 Lを飲み干しました。水を短時間のうちに大量に摂取すると、腎臓が水分を処理しきれなくなり、血液中の水分量が増えて、血液中のナトリウム濃度が低下します。これによって低ナトリウム血症を引き起こし、頭痛や嘔吐、呼吸困難などの症状が現れ、最悪の場合死に至るのです。水の致死量は、成人男性で10~20 Lとされていますが、5~8 L程度での死亡例もあります。

図.1 「毒性」の弱い水でも、「摂取量」が多くなれば、致命的な毒作用を現すことになる

(2) 薬物としての毒と薬

「毒」と「薬」は表裏一体の関係であり、どんな薬にも、毒性はあります。薬の有益な作用を「主作用」、有害な作用を「副作用」として、薬は「副作用」よりも、「主作用」の方が現れやすいというだけの話です。したがって、どんな薬でも、摂取量が増えれば、副作用が出やすくなりますし、摂取量を誤れば、最悪の場合死に至ることだってあるのです。一般的に薬物では、毒と薬の量的関係は、次の図.2のようになります。

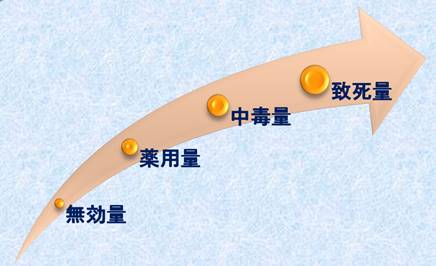

図.2 「毒」と「薬」の量的関係

薬物を摂取しても、何の作用の現れない摂取量を「無効量」といい、摂取量を徐々に増やして、ある摂取量に達すると、初めて「薬効作用」を現すようになります。一般的に「薬」といわれる薬物は、この薬効作用が現れる摂取量になるようにコントロールされているのです。薬用量からさらに摂取量を増やしていくと、「中毒症状」が出るようになり、そこからさらに摂取量を増やせば、「致死量」に達します。たとえ猛毒といわれる薬物でも、この致死量に達していなければ、死ぬことはありません。

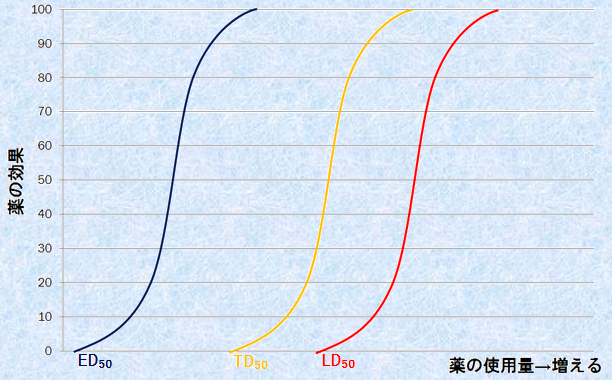

このような薬物の作用が現れる摂取量を、毒物学ではそれぞれ「ED(effective dose:有効量)」、「TD(toxic dose:中毒量)」、「LD(lethal dose:致死量)」と表現します。毒物学に少しでも興味のある人ならば、「LD50」なんかは見たことがあるのではないでしょうか?「LD50」は、「Lethal Dose 50%」の略称のことで、日本語では「半数致死量」といい、この量の薬物を投与すると、半数の動物が毒作用で死んでしまうという意味です。つまり、LD50の値が小さいほど毒性が強く、LD50の値が大きいほど毒性が弱いということになります。LD50は、毒物の急性毒性を評価するのによく用いられ、例えば、「LD50=10 mg/kg(ヒト/経口)」という毒物を、体重60 kgの人が600 mg(10 mg/kg×60 kg)飲んでしまうと、摂取した人の10人に5人は、死んでしまうということになります。

ただし、飽くまでこの数値は、毒性の強さを比較するための目安に過ぎません。致死量の基準には、実験動物によって得られた数値が使用されますが、動物愛護の立場から、使用動物の数を減らすため、おおよそのLD50を求めるようになっています。また、動物種や投与方法によって効果の出方が異なるため、LD50値には、使用した動物種と投与方法を書き添えることになっています。したがって、人の半数致死量のデータは少ないのですが、人は雑食性で、なおかつ普段からありとあらゆる化学物質に触れているせいで、実験に使用する動物よりも、毒物に対しての耐性が非常に強いと思われます。ラットやマウスの致死量を人に投与しても、少し具合が悪くなる程度で、何ともないなんてことはよくあることです。一般的に人のLD50は、動物の数倍が目安とされていますが、実際はかなりの摂取量まで耐えられるのではないでしょうか。しかし、毒の効きやすさには個体差があり、LD50値よりもずっと少量で死亡する個体も存在するので、注意が必要です。

また、「LD50」と同様の意味で、「ED50」や「TD50」も求められ、一般的な薬物では、図.2の関係から、「ED50<TD50<LD50」という関係が導き出せます。薬物を評価するときに、人間に害しかないような薬物は、TD50とLD50だけを見て評価しますが、医薬用の薬を評価するときは、ED50とLD50を見て評価します。LD50とED50の比を「治療係数」といい、以下のように表します。

![]()

一般的な薬物では、ED50<LD50という関係があるので、治療係数は1より大きくなり、この治療係数が大きい薬物ほど毒性が現れる危険性が少なく、小さいものほどその使用に注意が必要な薬物となります。例えば、ドイツの製薬会社バイエル社が販売している解熱鎮痛剤として有名な「アスピリン」の治療係数は約100であり、薬用量の100倍の量を摂取しないと、致死量には達しないということになります。通常の服用で100倍量を摂取するなんてことはまず考えられないので、アスピリンは比較的安全な薬物ということができますね。それに対して、心不全の治療などに使用する「ジゴキシン」の治療係数は2~3程度であり、これは非常にコントロールの難しい薬物であるということになります。このような薬は、少しでも投与量を誤ったら、致死量に簡単に達してしまうのです。

図.3 薬物の「使用量-効果曲線」

図.3に、薬物の「使用量-効果曲線」を示しました。経口的に摂取した薬物は、そのすべてが作用点に到達して、薬効作用を示す訳ではありません。体に入った薬物は、まずは消化管で吸収され、門脈や肝臓を通り、その一部は代謝され、体循環に送り込まれて、作用点に到達するのです。したがって、薬の効果は、使用量に相関はするものの、比例するわけではなく、図.3で示すようなシグモイドカーブ(S字カーブ)となるのです。

ED50<TD50<LD50の関係より、グラフの順は、どの薬物も図.3のようになりますが、その間隔は薬物によって様々です。アスピリンのような治療係数の大きな薬物は、グラフの間隔が離れおり、治療係数の小さなジゴキシンのような薬物は、グラフの間隔が狭くなっているのです。また、薬物によっては、ED50とTD50が被っている場合もあります。副作用が出やすい薬物は、この傾向が強いのです。その場合は、副作用を抑えるために他の薬を投与したりするので、病院に行って「やけに薬が多いなあ」と思ったら、こういうことだと思ってください。

また、先ほどからTD50を「副作用」として扱っていますが、この「副作用」が実は少し厄介なのです。「激しい頭痛がする」とか、「胃に穴が空く」とか、そういう分かりやすい症状なら、「有害な副作用」として片付けられます。しかしながら、例えば、アレルギー性鼻炎の治療薬である「レスタミン」の副作用は、「眠たくなる」なのです。レスタミンを飲んで自動車を運転する人にとっては、「眠くなる」は有害な副作用ですが、不眠症の人にとっては、むしろ都合が良い副作用なのです。こういう場合は、TDとは評価せず、EDとして見ることになります。それ故に、TDは状況によって、EDにもなる不透明な存在となる訳です。

図.4 「レスタミン」は、末梢および中枢のヒスタミンと競合的に拮抗することにより、炎症、気道分泌の抑制、鎮静作用を現す

実際に、レスタミンの「副作用」を生かした睡眠改善薬の「ドリエル」が、2003年4月にエスエス製薬から発売されています。値段もドリエルの方がずっと高いのですが、薬の名前と主張する効能が違うだけで、有効成分は、両者とも同じ「塩酸ジフェンヒドラミン」なのだから滑稽です。薬には、意外とこのようなトリックが多く、有効成分が同じなのに、薬の名前が違うだけで、値段が倍ぐらい違うなんてこともよくあります。なぜこのような現象が発生するのでしょうか?

これには、医薬品の「特許」が深く関わっていて、医薬品の特許の期間は、一般的に20年間といわれています。多くの製薬企業は、平均15年間くらいかけて、物質を医薬品にして、残りの5年間で、医薬品の市場を独占して利益を得るという状態です。特許が切れたあとは、他の製薬企業が、「同じ成分」や「同じ製法」で、その先発医薬品を真似して作ることができるようになり、これを「ジェネリック医薬品」といいます。ジェネリック医薬品は、研究開発などの費用が抑えられているため、先発医薬品に対して、20~70%の安価で供給することが可能になります。

医薬品には、「物質特許」や「用途特許」などの特許があります。物質特許というのは、医薬品となる元の物質に関する特許です。そして、用途特許とは、開発した医薬品をどのような病気に使うのかを特定した特許です。製薬企業は、医薬品の開発段階で、この物質特許と用途特許を同時に申請します。しかし、まれにある医薬品が、別の病気にも効果があるということが、あとになって判明することがあります。このような場合、その新しい用途に対して、再度特許を申請することになるので、物質特許が切れていても、用途特許が切れていないという状況が発生します。つまり、同じ成分の安価なジェネリック医薬品が存在しても、用途特許が切れていないために、新しい用途に対して、その薬を使うことができないということになるのです。中身は同じなんだから、黙ってジェネリック医薬品を使ってもいいのではないかと思う人もいるかもしれませんが、国が認めていない用途で使用した場合、保険診療ができなくなってしまうことがあります。薬剤師は、アレルギー性鼻炎の治療薬であるレスタミンが、睡眠改善の用途で処方されていたりする場合には、処方箋を出した医師に対して疑義照会を行って、用途特許を侵していないかを確認したりしているのです。

(3) 生体と薬毒物

化学物質が体内に入るには、様々な経路があります。口から薬などの錠剤を摂取する場合は、「経口投与」と呼ばれます。口から入った化学物質は、「ADME(アドメ)」と呼ばれる過程を経て、体の中を通過していきます。「ADME」とは、「吸収(Absorption)」・「分布(Distribution)」・「代謝(Metabolism)」・「排泄(Excretion)」の頭文字を並べた造語で、化学物質の体内における動態を語る際によく用いられます。すなわち、毒や薬は、胃や腸などの消化管から吸収され、門脈を通って、肝臓に入ります。そこで分解や解毒されたのち、残りの一部が血液によって各臓器や器官に運ばれ、それぞれの毒性を発揮することとなるのです。このような肝臓による解毒作用を「初回通過効果」といいます。

薬物の多くが、経口で摂取すると、注射などより効きにくくなる理由はここにあります。肝臓が「ファイアウォール」のような働きをして、薬物が血中に拡散する前に、物性を弱めてしまうのです。肝臓の代謝の仕組みは、薬物を「水溶性」に変換する方向に働きます。体に入った薬物は、「脂溶性」のものも多く、体内の脂肪組織に馴染んで、そのまま貯留してしまうことによって、毒性が生じる危険性があります。また、飽くまで薬物は生体にとって「異物」ですから、代謝によって物性が変わったとしても、いつまでも体内にいては、不都合が生じる可能性もあります。それ故に、体内に取り込んだ薬物は、できるだけ早く体外へ排出することが望ましいのです。「薬物の代謝」とは、そのような目的で、体外へ排出されやすいように「薬物の構造を化学変化させる」仕組みです。不要となった薬物は、腎臓でろ過され、尿や便などにまぎれて、体の外へ排泄されます。

しかしながら、肝臓の代謝を受けることで、毒性が一時的に強くなることもあります。これを「代謝的活性化」といいます。例えば、酒類に含まれる「エタノール」を代謝する過程で生じる「アセトアルデヒド」は毒性が強く、悪酔いや二日酔いの原因物質ともいわれています。日本人はアセトアルデヒドを代謝する能力が遺伝的に弱いといわれており、日本人の44%がアセトアルデヒドを代謝する酵素の活性が弱いか、欠けているといわれています。

また、注射によって薬物を投与する方法には、「静脈内注射」や「皮下注射」、「筋肉注射」が行われます。これらは消化液の影響を受けず、肝臓も通過しないため、投与された物質は化学変化を受けにくく、吸収も速やかに行われるため、薬物の効果が強く現れやすいのです。しかし、これは逆にいえば、薬物の血中濃度をコントロールしやすいということでもあるので、医療現場ではよく用いられる手段です。日本国内では、古くから覚醒剤乱用の投与形態が静脈注射ですが、これは経口摂取よりも、効果が強く得られやすいためだと思われます。

さらに、病原菌や毒ガスのように、呼吸によって「肺」から吸収されて、血中に入るとういう経路もあります。また、皮膚をただれさせる糜爛(びらん)性の毒ガスなどは、「皮膚」からも直接吸収されます。皮膚から吸収される有害物質は、総じて「経皮毒」と呼ばれますが、日常生活の中にも、経皮毒性のある物質は少なからずあります。化粧品の保湿剤や乳化剤として含まれる「プロピレングリコール」や、合成洗剤の「ラウリル硫酸ナトリウム」も、量によっては皮膚組織や角質層を破壊する作用があるのです。ネックレスやピアスなどで皮膚の炎症を起こす「金属アレルギー」も、こういう意味では、経皮毒ということができます。毒は皮膚から吸収されると、直接血管やリンパ管などの全身循環系に入るので、注射と同様に薬物の効果が強く現れやすいです。基本的に、皮膚は多くの薬物や毒物から生体を護る障壁となっていますが、ある種の薬毒物は、経皮吸収により毒性を現します。例えば、有機合成でメチル化剤として汎用される「ジメチル硫酸」は、腐食性及び発ガン性が強く、粘膜や皮膚からも吸収されるので、大変危険です。地下鉄サリン事件で使用された「サリン」も、呼吸器や皮膚を通して体内に吸収され、痙攣や呼吸困難を引き起こして死に至らせます。経皮毒性がある物質を扱う際には、注意しなければなりません。

表.1 化学物質の主な侵入経路

|

侵入経路 |

例 |

|

目 |

病原菌や毒ガスなどが角膜から侵入 |

|

肺 |

大気汚染や毒ガスなどで汚染された空気を吸うことで肺から侵入 |

|

口 |

食べ物や飲み物、薬などから侵入 |

|

筋肉 |

筋肉注射やヘビ、ハチなどによって侵入 |

|

皮膚 |

洗剤や毒ガスなどで皮膚から浸入 |

このように、化学物質の人体への侵入経路は様々であり、先にも説明したように、同じ薬毒物でも、その経路によって、効き方にも違いが現れるのです。例えば、東南アジア原産のマチンの種子に含まれる「ストリキニーネ」という毒のラットに対するLD50値は、経口では約20 mg/kgなのに対して、皮下注射ではわずか1.2 mg/kgです。注射により肝臓を通さないというだけで、毒性は17倍近くも跳ね上がるのです。

ちなみに、このストリキニーネは、熱帯アジアで矢毒として長らく狩猟に用いられてきた毒物です。あの世界一周を敢行したマゼランも、フィリピン諸島のマクタン島住民によるストリキニーネ塗布の矢毒によって殺されたといいます。獲物の血中に直接毒を注射する矢毒としての利用法は、効き目という観点から見ても、極めて合理的であるといえます。矢毒で仕留めた獲物を食べても中毒にならないということが、薬理学的に興味深いところで、これは経口摂取をすると、肝臓による初回通過効果によって毒が代謝され、毒性が弱まるということを意味しています。先人は、おそらく経験からこのことを知っていたのでしょうね。

図.5 マチンの種子1個には、ヒト1人分の致死量に達する「ストリキニーネ」が含まれている

(4) 毒はなぜ毒になるのか?

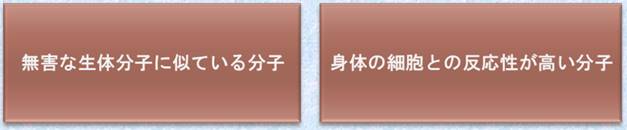

毒はなぜ毒になるのでしょうか?循環論に陥ってしまいそうな命題ですが、毒が毒として機能するのは、体内に侵入したときに、毒の分子が身体の細胞に様々な影響を与えるからです。それは、神経伝達を阻害したり、タンパク質を変性させたり、エネルギー代謝を阻害したりと、毒によって様々です。毒が毒であることの基本法則として、「毒は身体にとって重要な分子に似ている」ことが多いです。例えば、「一酸化炭素」が毒となるのは、酸素の代わりに、一酸化炭素がヘモグロビンと結合するからです。一酸化炭素は、身体にとって重要である酸素の分子に形が似ているため、ヘモグロビンが誤って、一酸化炭素分子と結合してしまうのです。つまり、生物にとって、「無害な生体分子に似ている分子は毒になる」という、毒の基本法則が成り立つのです。

さらに、もう1つの毒の基本法則として、「毒は反応性が非常に高い分子である」ことが考えられます。例えば、「フッ素」や「塩素」などのハロゲン元素の単体は、反応性が非常に高くて酸化力が強く、身体の細胞と化学反応を滅茶苦茶に進行させるため有毒になります。フッ素ガスを初めて単離して、その功績から1906年にノーベル化学賞を受賞したフランスのモアッサンは、その実験の過程で片目の視力を失っていますし、塩素ガスは1915年の第一次世界大戦の塹壕戦で、ドイツ軍が連合国軍に対して、毒ガスとして使っています。他には、「塩酸」や「硫酸」などの強酸は、タンパク質を激しく変性させるために毒となります。「水酸化ナトリウム」や「水酸化カリウム」などの強塩基も、これと同様に有毒です。また、分子ではありませんが、放射線の一種である「γ線」が有毒なのも、これと同じ理由です。γ線は、エネルギーが非常に大きい電磁波なので、γ線を浴びると、身体中で化学反応が進行して、活性酸素などが発生し、各種の細胞やDNAを損傷させたりして、強い毒性を現すのです。つまり、生物にとって、「身体の細胞との反応性が高い分子は毒になる」という、毒の基本法則も成り立つのです。

図.6 毒の基本法則

以上の2つの基本法則が、毒が毒として機能する大まかな理由になります。しかし、私たちは、毒を評価する上で、「急性毒性」という言葉を知っています。これは、毒物学では「LD(Lethal Dose:致死量)」で表され、例えば、「LD50=10 mg/kg(ヒト/経口)」とあったら、体重60 kgの人は、その毒を600 mg経口摂取したら1/2の確率で死亡してしまうということになります。毒が毒として機能することは理解できると思いますが、なぜ人は毒で死んでしまうのでしょうか?

毒で人が死ぬ理由を考える前に、まず「死」というものを定義しておきましょう。生物学的な「死」には大きく分けて、「細胞死」と「個体死」の2種類があります。これに「組織死」を加えることもありますが、これは細胞死に加えることとします。私たちが日常生活で一般的に使う「死」というものは、個体死です。それに対して、細胞死とは、私たちの身体を構成している細胞が死ぬことです。

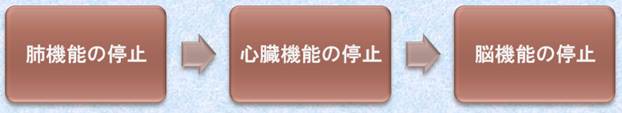

私たちの身体は、約37兆個の細胞から構成されており、その1つ1つの細胞が生きているのです。私たちの身体は、「小さな生命の集合体」ともいうことができると思います。それでは、その細胞が死んでしまったら、集合体である個体も死んでしまうのでしょうか?細胞の死は、個体の死の「必要条件」ですが、「十分条件」ではありません。例えば、腕や足は、たくさんの細胞が集合して構成されていますが、それらの細胞が死んで、腕や足が無くなったとしても、個体は生きていくことができます。個体死は、「脳」・「心臓」・「肺」のいずれかの細胞が死ぬことによって、引き起こされるのです。個体は、これらの器官が1つでも欠ければ、生きていくことはできません。一般的に個体死というものは、「脳」・「心臓」・「肺」のすべての機能が停止した場合と考えられており、医師が死亡確認の際に、「呼吸」・「脈拍」・「対光反射」の消失を確認することは、これに由来しているのです。個体が衰弱などで個体死を迎える場合、そのプロセスは、一般的に次の図.7のようになります。

図.7 「個体死」のプロセスの例

一般的な定義では、脳機能の停止を以て、個体の「死」としているものの、このプロセスは速やかに進むため、例えば、心臓機能が先に停止しても、すぐに他の2つも機能を停止します。つまり、個体死のプロセスとしては、その順番はあまり重要ではなく、どれか1つの機能でも停止してしまったら、生命の危険があるのです。しかしながら、医療技術の発達によって、脳機能が停止しても、肺や心臓の機能が停止しない場合があります。これは「脳死」と呼ばれ、心肺機能に致命的な損傷はないものの、何らかの事故などで、頭部に強い衝撃を受けた場合、もしくは、くも膜下出血などの脳の病気が原因で発生することが多いです。脳死になると自発呼吸もできず、命を保つには人工呼吸器など外部からのアプローチが欠かせません。日本では、脳死を個体死とする旨を法律に記載していませんが、ここでは、脳死も個体死とすることにしましょう。

これより、個体死は、「肺」・「心臓」・「脳」の細胞のいずれかが死ぬと、引き起こされるということが分かります。つまり、毒が個体死を引き起こす理由は、毒が体循環によってこれらの細胞に送り込まれ、そこで毒作用を及ぼして、これらの細胞を死滅させてしまうからです。細胞は、毒によって死滅すると、その部分は正常に機能しなくなるため、その分臓器の機能低下がもたらされます。特に、神経細胞や心筋のように再生しない組織が死滅すると、その部分の機能は永久に失われることになります。このような組織が毒にやられると、致命的です。このように、毒によって損傷を受けた細胞が死滅することを「ネクローシス(壊死)」といい、毒はネクローシスによって、臓器の機能低下を著しく進行させるため、致死量を摂取すると、直ちに個体死に至るのです。毒がこのようなネクローシスを引き起こすプロセスには、様々なものがありますが、個体への毒作用の観点から、毒を大きく分類すると、「神経毒」・「血液毒」・「細胞毒」の3種類の毒に分類することができます。

表.2 個体への毒作用による分類

|

|

神経毒 |

血液毒 |

細胞毒 |

|

毒の種類 |

テトロドトキシン、アコニチン、ボツリヌストキシン、サリン、覚醒剤、モルヒネ、ニコチンなど |

一酸化炭素、塩素酸カリウム、酢酸鉛、アニリン、ニトロベンゼン、マムシやハブの毒など |

サリドマイド、ベンゼン、リシン、有機水銀、有機ヒ素、発ガン性物質、催奇形性物質など |

|

毒の作用 |

神経の信号伝達を阻害し、神経や筋肉の麻痺を引き起こす。呼吸困難や心不全、痙攣などをもたらす |

血液の赤血球や血管壁などの形状変化、機能変化を引き起こす。激痛や吐き気、腫れをもたらす |

細胞膜の破壊やタンパク質合成の阻害、DNAへの障害などを引き起こす。発ガンや生殖異常、奇形の発生をもたらす |

(田中真知「へんな毒すごい毒」より一部改め引用)

「神経毒」は、体内に吸収されると、主として神経系にダメージを与えるものです。フグ毒の「テトロドトキシン」やトリカブトの「アコニチン」、オウム真理教によって犯罪に使われた「サリン」、さらにタバコに含まれる「ニコチン」などが、これにあたります。神経毒は、呼吸や心臓の運動を司る自律神経系の神経伝達まで阻害してしまうので、呼吸困難や心不全を引き起こし、個体を死に至らせるのです。神経毒は、毒作用が死に直結するので、「猛毒」と呼ばれる毒が多いです。

「血液毒」は、血液に毒作用を及ぼすもので、赤血球や血管系の細胞にダメージを与えます。血液毒で赤血球がやられると、細胞に酸素を運搬できなくなり、結果的に大規模なネクローシスを引き起こすことになるのです。脳や心臓などの細胞が血液毒にやられると、致命的です。また、マムシやハブの毒には、タンパク質分解酵素が含まれており、血液凝固を阻害して、出血を促進するため、出血多量で死に至ることもあります。ヒトの血液は、一般的な体重60 kgの成人男性で約5 Lあるといわれており、そのうち約30%(約1.5 L)の血液を失うと、生命の危機です。これは、血液が少なくなることによって血圧が急激に下がり、末端である脳に血液が循環しにくくなり、脳が酸素不足となって、ネクローシスを引き起こしてしまうからです。

図.8 マムシの毒性はハブよりも強いが、体が小さいので毒量は少ない

「細胞毒」は、細胞膜を破壊したり、特定の酵素の働きを妨げて、エネルギー代謝やタンパク質合成を阻害したり、またはDNAの遺伝情報を狂わせて、ガンを引き起こしたりするものです。これは、いわゆる「発ガン性物質」と呼ばれるものや、「サリドマイド」などの催奇形成物質がこれにあたります。細胞毒は、一見すると直ちに死に至るような毒には思えないかもしれません。しかし、ある種の細胞毒は、神経毒に匹敵するぐらい毒性が高いのです。例えば、トウゴマの種子に含まれる「リシン」は、タンパク質合成を阻害する細胞毒として知られていますが、その人体における推定のLD50値は、わずか0.03 mg/kgとされており、「青酸カリ(LD50=7 mg/kg)」の約200倍も毒性が強いのです。リシンが微量でこれほどまでに強い毒性を現す理由は、リシンにはタンパク質合成を阻害する作用だけではなく、細胞の「アポトーシス」を引き起こす作用があるとされているからです。アポトーシスは、「プログラム細胞死」の1つであり、簡単にいえば、「細胞の自殺」のようなものです。テトロドトキシンなどの一般の毒物は、細胞を損傷させてネクローシスを引き起こすのに対して、リシンなどの一部の特殊な毒物は、無傷な細胞まで次々と「自殺」させてしまうので、たとえ微量でも、致命的な猛毒となるのです。

(5) いろいろな毒

毒と薬は、表裏一体の関係です。ただし、毒は薬とは異なり、「生体が毒に接触もしくは毒を体内に摂取した場合に、化学的または物理的な作用によって、生体機能を一時的あるいは永久的に著しく害し、生命の危険を招くに至らせる化学物質」という違いがあります。もちろん、先までに説明したように、毒が薬となる場合もあるし、逆も然りであるので、一義的に毒と薬を定義することは、困難なのですけどね。

しかしながら、法規上では「毒物及び劇物取締法」によって「毒物・劇物・特定毒物」が、また「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」によって「毒薬・劇薬」が明確に規定されているのです。つまり、社会的には、毒と薬という概念は、分けて考えられている訳です。毒と薬とを分けるにあたっては、動物に対する毒性試験を行い、その化学物質の急性毒性や皮膚や粘膜に対する刺激性、中毒症状の発現時間、重篤度、生体に対する障害の性質と程度、吸収・分布・代謝・排泄などの動態、蓄積性および生物学的半減期、生体内代謝物の毒性と他の物質との相互作用など、様々な観点から薬物を評価していきます。こうして毒性が強いと認められた薬物が、「毒物・劇薬・特定毒物」となる訳です。

「毒物及び劇物取締法」に規定されている薬物は、素人が大量に所持していると、違法となります。また、毒物は、素人が簡単には手に入れられないようになっているので、毒物を使った犯罪などの抑止になっている訳です。「毒物」と「劇物」は、毒性の強さから、一般的に以下のように分けられています。

表.3 実験動物における「毒物」と「劇物」の評価 ※数値はLD50

|

|

経口 |

皮下注射 |

静脈注射 |

|

毒物 |

30 mg/kg以下 |

20 mg/kg以下 |

10 mg/kg以下 |

|

劇物 |

300 mg/kg以下 |

200 mg/kg以下 |

100 mg/kg以下 |

言葉のイメージから、「劇物」の方が危険だと思い込んでいる人が多いのですが、「毒物」と「劇物」では、「毒物」の方がより毒性が高く危険です。また、劇物には、ヒトにおける事故例を基礎として、毒性の検討を行い、劇物と判定することもあります。例えば、有機溶剤の「トルエン」や「キシレン」は、毒性が比較的低く、劇物の基準を満たさないものの、いわゆる「シンナー遊び」の横行が社会問題となったために、劇薬に指定されました。

また、毒物のうち、殺鼠剤の「モノフルオロ酢酸」などのように、毒性が極めて強く、その物質が広く使用される他、または使用されると考えられているもので、危害発生の恐れが著しいものは、「特定毒物」とされています。このように社会では、毒物を規制する法律はいくつか存在しています。

しかしながら、実際に毒物を規制するのには、まだまだ不完全であり、世の中には、「毒物及び劇物取締法」に記載されてない毒物もたくさんあります。毒性や危険性が高くても、ごく限られた用途にしか使用されず、社会的な問題を起こしていない物質は、取り締まりの対象として指定されていないのです。また、トリカブトの「アコニチン」や、トウゴマの「リシン」などの毒物は、一般的に猛毒とされているのですが、これらの法律では、毒物として記載されていません。なぜなら、これらの毒物は「天然物」であり、取り締まるのは、事実上不可能だからです。

現行の「毒物及び劇物取締法」では、毒物を取り締まるとしては、抜け道が多いのが現状です。一口に毒と言っても、その種類はごまんとあります。すべての毒を法律で規制しろというのは、不可能といっても過言ではありません。毒を起源から分類すると、一般的には、次の表.4のようになります。

表.4 いろいろな毒の分類

|

自然毒 |

動物毒 |

マムシ、クモ、フグなど |

|

植物毒 |

トリカブト、毒キノコ、トウゴマなど |

|

|

微生物毒 |

ボツリヌス菌、サルモネラ菌、O157など |

|

|

鉱物毒 |

ヒ素、水銀、カドミウムなど |

|

|

人工毒 |

工業毒 |

トルエン、クロロホルムなど |

|

ガス毒 |

一酸化炭素、VXガスなど |

|

|

その他 |

農薬、環境ホルモン、食品添加物など |

(田中真知「へんな毒すごい毒」より一部改め引用)

毒の分類についていえることは、毒は自然由来のものが、圧倒的に多いということです。また、生物が作り出す毒の方が、人工的な毒よりも毒性が強いことが多いです。生物が作り出す毒の多くは、進化の過程で身に付けたものです。毒は、生物学的には「下等な生物」が持っているとされ、ある種は「強い者に捕食されないように身を護るため」に、またある種は「毒を使って獲物を捕食するため」に毒を保有し始めました。

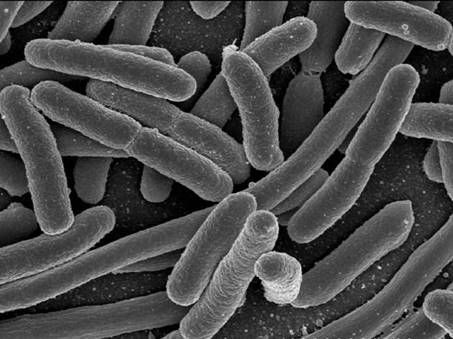

ちなみに、毒の中で一番毒性が強いものは、「ボツリヌストキシン」という毒素です。生物兵器としてリストアップされるほど有毒な物質で、そのLD50値は、わずか0.0005 mg/kgです。この数値は実験動物に対するものですが、もしヒトに対する毒性が同程度とすれば、この毒素1 gは、約3,3000人ものヒト(平均体重60 kgとする)の命を危うくするという計算になります。ボツリヌストキシンは、ボツリヌス菌から生産される毒素です。ボツリヌス菌は、通常土壌の中に潜んでいるのですが、何らかのきっかけで不衛生な状態の食品などに混入すると、中毒事件が起こってしまいます。ボツリヌス菌は「嫌気性菌」であり、酸素が存在しているところで生育できず、ハムやソーセージなどの密閉された加工食品の中で繁殖します。

なお、「ボツリヌス」の語源は、「ソーセージ」という意味のラテン語です。現在、ハムやソーセージには、発色剤として硝酸塩が添加されますが、これは色をよくするためというより、ボツリヌス菌の増殖を抑えることが目的です。日本では、カラシレンコンに含まるボツリヌストキシンにより、大規模食中毒事故が1984年に発生しました。この中毒事件では、13都道府県で36人が感染して、11人が死亡しました。原因は、レンコンの加工過程で殺菌処理を怠ったこと、さらに製品を真空パックで常温保管したことでした。専門家の間では、今後も黒糖やハチミツなどの自然食品系製品群の製造過程で、土壌に棲息するボツリヌス菌が混入する可能性が指摘されています。

図.9 ボツリヌス菌が作り出す「ボツリヌストキシン」は毒性が非常に強く、約0.5 kgで世界人口分の致死量に相当する

ところで、ボツリヌストキシンは、顔のシワ取りの美容整形に用いられることがあり、「ボトックス」という注射薬になっています。ボツリヌストキシンを注射すると、神経細胞で神経伝達物質「アセチルコリン」の放出が妨げられ、筋肉の動きが阻害されて弛緩します。そのため、ボツリヌストキシンを少量注射すると、その部分の筋肉の活動が鈍くなり、シワがなくなるのだそうです。世界一の毒素を美容整形に使うとは、人間の叡智には驚かされます。しかしながら、神経筋異常の患者などの場合、この療法によって心臓麻痺や呼吸困難を起こすこともあります。また、美容師などが安易にこの療法を行ったために、死亡事故に繋がった例もあるので、注意が必要です。

図.10 「ボツリヌストキシン」を顔の各所に注射することで、シワが出るのを抑えることができる

毒の名称で、「~トキシン」というものが多いのはなぜでしょうか?これは、英語でいう「生物毒」が、「トキシン(toxin)」だからです。「マイトトキシン」や「テトロドトキシン」など、生物由来の毒にしばしば使われるワードです。日本語では、「毒素」が近い意味です。よく耳にする「ポイズン(poison)」は、「天然毒」や「人工毒」のすべてを包括する総称です。「ヴェノム(venom)」は、動物由来の毒のうち、特に毒ヘビやサソリ、ハチなどの毒腺を持った生物から分泌される毒液を表します。次の表.5に、各物質の経口投与による急性毒性のLD50値を示します。ただし、この値は実験対象や実験条件なども異なるため、飽くまでも目安に過ぎないことに注意して下さい。

表.5 各物質の経口投与によるLD50値

|

名称 |

含有するもの・用途 |

LD50値〔mg/kg〕 |

|

ボツリヌストキシン |

ボツリヌス菌 |

0.0005 |

|

TCDD(ダイオキシンの一種) |

産業副産物 |

0.0006~0.002 |

|

ベロトキシン |

赤痢菌、O157 |

0.001 |

|

バトラコトキシン |

ヤドクガエル |

0.002 |

|

テトロドトキシン |

フグ、ヒョウモンダコ、微生物 |

0.01 |

|

VXガス |

化学兵器(毒ガス) |

0.02 |

|

リシン |

トウゴマ |

0.03 |

|

モノフルオロ酢酸 |

殺鼠剤 |

0.1 |

|

アコニチン |

トリカブト |

0.3 |

|

サリン |

化学兵器(毒ガス) |

0.35 |

|

ニコチン |

タバコ |

7 |

|

シアン化カリウム(青酸カリ) |

試薬 |

7 |

|

亜ヒ酸ナトリウム |

試薬 |

10 |

|

黄リン |

試薬 |

10 |

|

DDT |

農薬(有機塩素系) |

110 |

|

モルヒネ |

麻薬、鎮痛薬 |

120 |

|

メタンフェタミン |

覚醒剤 |

135 |

|

カフェイン |

お茶、コーヒーなど |

200 |

|

アセチルサリチル酸(アスピリン) |

解熱鎮痛剤 |

500 |

|

塩化ナトリウム(食塩) |

調味料 |

3,500 |

|

エタノール |

種類 |

8,000 |

|

グルタミン酸 |

調味料 |

20,000 |

ここで注意しなければならないことは、「LD50値が低い=人間にとって脅威」とは、必ずしもならないことです。LD50値を目安とした比較は、飽くまで「急性毒性」についてのものであり、毒物を長期的に摂取した際の「慢性毒性」などには、当てはまらないからです。例えば、「アスベスト」は吸入してから数十年の潜伏期間を経て、肺ガンや中皮腫などを引き起こします。また、催奇形性のある「サリドマイド」のように、摂取してからすぐには症状が現れず、摂取を止めてから、時間が経って発症するようなものもあります。サリドマイドは、睡眠薬としてドイツの製薬会社グリュネンタール社が開発し、胃腸薬としても有効なことから、日本でも、妊婦がつわり防止や眠れないときに使っていました。しかし、産まれてくる胎児に奇形を引き起こす副作用があり、摂取した本人ではなく、その後に産まれてくる子供に影響を及ぼすので、「遅延毒」と呼ばれることがあります。そのため、サリドマイドは、発売からわずか数年で販売停止となりました。つまり、毒物は総合的に毒性を評価しなければならず、人間にとって脅威であるかどうかは、急性毒性だけでは決まらないのです。

その証拠に、タバコに含まれる「ニコチン」は、「青酸カリ」に匹敵する急性毒性がありますが、タバコを吸ってニコチン中毒で急死したという人は、聞いたことがありません。これは、タバコの煙に含まれるニコチンが微量であり、致死量のニコチンを一度に摂取するということは、普通ではありえないからです。このような場合は、むしろ「慢性毒性」を議論するべきであり、タバコと肺ガンの関連性は、現在でも議論されています。なお、ニコチンは水によく溶解するため、誤ってタバコを飲み込んでしまったときは、ニコチンの急性毒性が現れる場合があります。吐き気や嘔吐、下痢などの症状が現れ、顔面蒼白になり、汗や唾液の分泌が多くなります。重症化すると、痙攣を起こして、呼吸困難や心臓麻痺によって、短時間で死亡することもあります。このような場合には、ニコチンを吸着する活性炭を飲ませて処置します。水やミルクを飲ませるのは、かえって危険です。酒席などで、空き缶をタバコの吸い殻入れにしたりする場合、万が一にも誤飲せぬように、十分な注意が必要です。

(6) 毒殺事件

「毒殺事件」という言葉を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、「帝銀事件」や「地下鉄サリン事件」、「毒物カレー事件」などの忌々しい事件の数々だと思います。毒殺の最も恐ろしい点は、被害者が意識することなく毒作用が現れ、急死してしまうことでしょう。犯人が毒殺を企んだなら、それを察知して、回避することは、非常に困難になります。毒殺には周到な準備が必要不可欠で、科学な知識も必要になります。そこには、犯人の歪んだ性向や性格が見え隠れしているのです。ここでは、日本や世界で起きた有名な毒殺事件をいくつか紹介していきましょう。

(i) 帝銀事件

「1948年1月26日、銀行の閉店直後の午後3時すぎ、東京都防疫班の白腕章を着用した中年男性が、厚生省技官の名刺を差し出して、「近くの家で集団赤痢が発生した。GHQが行内を消毒する前に、予防薬を飲んでもらいたい」、「感染者の1人がこの銀行に来ている」と偽り、行員と用務員一家の合計16人に、青酸化合物を飲ませた。その結果、11人が直後に死亡、さらに搬送先の病院で1人が死亡し、計12人が殺害された。犯人は、現金16万円(現在の価値で約2千万円)と他小切手などを奪って逃走したが、現場の状況が集団中毒の様相を呈していたため、混乱が生じて初動捜査が遅れ、身柄は確保できなかった。

男は全員に飲ませることができるよう、遅効性の薬品を使用した上で、手本として自分が最初に飲み、さらには「歯のエナメル質を痛めるから舌を出して飲むように」などと伝えて確実に嚥下させたり、第一薬と第二薬の2回に分けて飲ませたりと、巧みな手口を用いたことが、生存者たちによって明らかにされた。男が自ら飲んだことで、行員らは男を信用した。また、当時の日本は、上下水道が未整備で、伝染病が人々を恐れさせていた背景がある。16人全員がほぼ同時に第一薬を飲んだが、ウィスキーを飲んだときのような、胸が焼けるような感覚が襲った。約1分後、第二薬を男から渡され、苦しい思いをしていた16人は、競うように飲んだ。行員の一人が「口をゆすぎたい」と申し出たが、男は許可した。全員が台所の水場などへ行くが、さらに気分は悪くなり、やがて全員が気を失った。」(Wikipediaより一部改め引用)

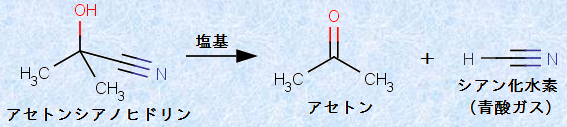

この犯行で使用されたのが、「青酸カリ(LD50=7 mg/kg)」であるとされています。体重60 kgの人なら、0.4 gも摂取すれば、死に至る危険性もあるぐらいの強力な毒物です。帝銀事件では、未だに多くの謎が解明されていませんが、2回に分けて服毒させているという点から、シアン化物でも、「アセトンシアノヒドリン」などの、胃の中で塩基と反応することで、「青酸ガス」が発生するような高度な配合であったという説があります。さらに、服毒した人のほとんどが死亡している点から、致死量の何倍もの青酸カリを摂取させた疑いがあります。普通なら、このような致死量の何倍もの毒物を飲ませようと思っても、なかなか上手くいきませんが、「薬」と演技で偽って飲ませているところが、巧妙な手口であったといえます。

図.11 「アセトンシアノヒドリン」の分解反応

青酸カリといえば、「毒物の王様」であり、テレビや映画などでは、青酸カリを飲んだ人間が、痙攣を起こして息絶える場面がよく描かれます。あとから捜査にやってきた刑事が、被害者の口元から「アーモンド臭」がしているのに気づいて、「青酸カリか・・・・・・」とつぶやくのも、刑事物の定番です。これは、次の化学反応のように「青酸カリKCN」が「胃液HCl」と反応することで、「青酸ガスHCN」が胃の中で発生し、「アーモンド臭」を漂わせるからです。ただし、ここでいう「アーモンド臭」は、チョコレートやお菓子に使われるローストアーモンドの匂いではなく、収穫前のアーモンドの実や花が放つ、「甘酸っぱい匂い」のことを示しています。この青酸ガスは、毒性が非常に強いため、青酸中毒で倒れている人を見かけても、決して臭いをかいではいけません。私は、ドラマの刑事はよく青酸中毒にならないなと感心して見ています。恐らく、ドラマの刑事は青酸中毒にならないよう、何か特殊な訓練を受けているのでしょう。もちろん、マウス・トゥ・マウスの人工呼吸も厳禁です。

KCN + HCl → HCN + KCl

「青酸ガス」のように「アーモンド臭」のする化合物というのは案外多くて、「ベンズアルデヒド」や「ベンゾニトリル」なんかも、甘酸っぱいアーモンド臭がします。ベンズアルデヒドは、杏仁豆腐やビワ酒に含まれているため、これらの甘い臭いが、いわゆるアーモンド臭になります。ちなみに、杏仁豆腐やビワ酒などにベンズアルデヒドが含まれているのは、「アミグダリン」を含むアンズやビワなどの未成熟な果実や種子を材料としているからです。アミグダリンは「青酸配糖体」の一種であり、これが腸内の「β -グルコシダーゼ」の働きで加水分解されると、「ベンズアルデヒド」と「青酸ガス」を発生させます。ベンズアルデヒドと青酸ガスは、どちらもアーモンド臭を有する化合物です。これが、杏仁豆腐やビワ酒に共通する、独特な芳香を作り出しているのです。ただし、青酸ガスは猛毒ではありますが、長期間保存することで分解して無毒化されるので、杏仁豆腐やビワ酒を嗜んでも、青酸中毒なることはありません。生の杏の種には、1 g当たり約15 mgのアミグダリンが含まれ、生の杏の種を誤って飲み込んだことによる青酸中毒で、入院した事例がいくつか記録に残っています。1998年の研究論文では、生の杏の種を約30個も食べたことによる青酸中毒で、46歳の女性が入院したというケースが報告されています。

図.12 杏仁豆腐には「ベンズアルデヒド」が含まれ、その独特な芳香の原因になっている

青酸カリが毒になるメカニズムは、まず青酸カリKCNが経口で胃に入ると、胃酸HClと反応して、青酸ガスHCNを発生させます。このガスは、すぐに胃の粘膜から吸収され、静脈を伝わって全身を回ります。このときに、イオン化した「シアン化物イオンCN-」が、ミトコンドリアの「シトクロムオキシダーゼ」と酸素O2の代わりに結合することで、毒性を現します。毒性を現すメカニズムは、「一酸化炭素CO」とよく似ています。このように、酸素の代わりに青酸が結合することで、細胞に酸素を運べなくなってしまい、こうして細胞呼吸ができなくなって、細胞が死んでいくのです。症状としては、めまいや動悸、頭痛、嘔吐などの全身症状が起こります。また、体に酸素O2がない状態で糖が代謝されるため、乳酸が異常に産生され、動脈血のpHが低下して、血液が酸性化します。これは「アシドーシス」と呼ばれる状態で、適切な処置をしなければ、痙攣が始まって15分以内に死亡します。

図.13 「青酸カリ」の結晶

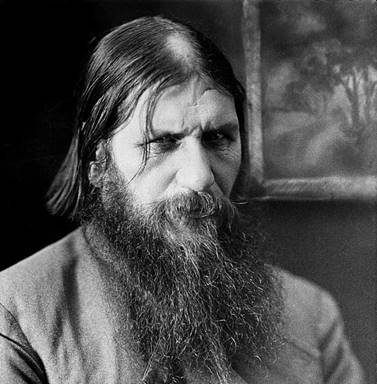

ところで、中には青酸で死ななかった人物もいます。帝政ロシア末期を揺るがした怪僧グリゴリー・ラスプーチンです。ラスプーチンは、アレクサンドラ皇后に寵愛され、第一次世界大戦の頃には、ロシア政府内でのラスプーチン体制は盤石なものとなっていたといいます。しかし、そのためもあってか、宮廷貴族たちは危機感を抱き、遂にラスプーチン暗殺計画が立てられました。

1916年12月29日の夜、ユスポフ侯爵邸に招かれたラスプーチンは、地下の食堂に案内され、青酸カリKCNをまぶした食事でもてなされました。しかし、ラスプーチンは態度に変化を示さず、周囲を驚愕させました。食後に祈りを捧げていたラスプーチンは、背後から鉄製の重い燭台で頭蓋骨が砕けるまで激しく殴打され、大型拳銃で2発の銃弾を撃ち込まれました。ラスプーチンは反撃に出ますが、さらに2発の銃弾を受け、倒れたところに殴る蹴るの暴行を受けて、窓から道路に放り出されました。それでも息が残っていたので、絨毯で簀巻きにされ、凍り付いたネヴァ川まで引きずられ、氷を割って開けた穴に押し込まれました。3日後にラスプーチンの遺体が発見され、警察の検視の結果、肺に水が入っていたことから、死因は「溺死」とされました。川に投げ込まれたときも、まだ息があったのです。

ラスプーチンの頑丈さはさておき、青酸カリで死ななかったというのは、非常に興味深いです。これが事実なら、ラスプーチンは「無酸症」だったのではないでしょうか。青酸カリKCNは、胃酸で分解されて毒性を現しますが、無酸症ならば化学反応を起こさず、死に至らないからです。

図.14 ラスプーチンは、帝政ロシア末期の祈祷師で、ロシア帝国崩壊の一因を作った

(ii) 和歌山毒物カレー事件

「1998年7月25日、和歌山県和歌山市園部地区で行われた夏祭りで、カレーを食べた67人が、腹痛や吐き気などを訴えて病院に搬送され、4人が死亡した。当初、保健所は腐敗したカレーによる集団食中毒によるものと判断したが、和歌山県警は吐瀉物を検査し、青酸の反応が出たことから、青酸中毒によるものと判断。しかし、症状が青酸中毒と合致しないという指摘を医療関係者から受け、警察庁の附属機関である科学警察研究所が改めて調査して、亜ヒ酸の混入が判明した。カレーの入った鍋の中には200 g近くの亜ヒ酸が投入されており、ある試算によれば、一人当たり20~120 mgの摂取量だったとされている。カレーに亜ヒ酸を混入させたとして、近くに住む林眞須美が逮捕された。」(Wikipediaより一部改め引用)

この犯行で使用されたのが、「亜ヒ酸(LD50=10mg/kg)」であるといわれています。亜ヒ酸はヒ素の水酸化物で、その致死量は、青酸カリに匹敵するほどの猛毒です。ヒ素の元素記号「As」は、ギリシア語の「激しい作用を持つ」という言葉に由来します。ヒ素は他の元素と化合すると毒性を発し、特に亜ヒ酸にはかなり強い毒性があります。日本で殺鼠剤として用いられていた石見銀山の湧水は、亜ヒ酸を多く含んでいました。亜ヒ酸は、ネズミを殺す「猫いらず」として珍重され、「石見銀山」は、毒薬の代名詞になりました。なお、亜ヒ酸As(OH)3は、次の化学反応より、「三酸化二ヒ素As2O3」を「水H2O」と反応させることで生成します。

As2O3 + 3H2O → 2As(OH)3

ヒ素は、古来より「毒薬」として使用されてきた歴史があります。中世から近世のヨーロッパでは、ヒ素は毒殺の常套手段であり、「毒物の王」や「王様殺し」などと呼ばれ、毒薬として愛されてきました。16世紀のヨーロッパでは、カトリックの教義上離婚の許されない諸国で、夫の暗殺用に広く使用されたといいます。古代ギリシア時代に生きたヒポクラテスも、ヒ素の毒性を認識しており、ヒ素を発掘する鉱夫たちに見られた「腹部疝痛」の症状について書き残しています。ローマ帝国の第五代皇帝ネロも、この便利な毒物に目を付けた一人です。義理の弟ブリタンニクスにヒ素を盛って毒殺し、皇帝としての地位を確たるものにしました。かのナポレオンも、ヒ素によって毒殺された可能性が指摘されています。というのも、ナポレオンの毛髪には、通常の何十倍かのヒ素が含まれていたからです。スウェーデンの医師ステン・フォーシューフットは、ナポレオンの従僕頭の手記で、ナポレオンの死の瞬間の様子が、慢性のヒ素中毒症状と酷似していると指摘しています。

亜ヒ酸は、無味無臭で水に溶けやすいため、料理や飲料に混ぜても気付かれにくいです。そのため、被害者に察知されることなく、毒殺を可能にするのです。おまけにヒ素中毒の症状である激痛・嘔吐・出血は、食中毒に似ているという利点もあります。冷蔵庫がなかった時代には、王が突然激しい腹痛を訴えて、酷く嘔吐し、便器が溢れるほどの下痢に襲われても、誰かに毒を盛られたと証明できませんでした。昔は現在と違って検出手段がなかったため、完全犯罪に近い犯行を可能にしました。

日本で最初の保険金殺人に使われた毒物も亜ヒ酸であり、1949年に新潟県新発田市で、40代の夫が30代の妻に50万円の生命保険をかけ、亜ヒ酸を飲ませるという事件が起こりました。しかし、科学技術の発展とともに、分析技術は発展し、1838年にヒ素による毒殺を証明する検査法「マーシュ試験法」が生み出されました。これ以降、人体から容易にヒ素の暴露量を測定できるようになりました。現在においては、ヒ素中毒はその痕跡が残り易いため、毒殺用としてのヒ素は、「愚者の毒物」とも呼ばれています。

図.15 フランスで軍事独裁政権を樹立したナポレオンは、ヒ素で毒殺された可能性が指摘されている

しかしながら、相手に気付かれにくいという点と、入手の手軽さにおいて、「毒物」としては非常に優れており、青酸カリなんかよりもよっぽど危険な毒物です。よく映画やドラマなんかで、紅茶に青酸カリが入っていて、それに口を付けた瞬間即死するような描写がありますが、現実にはそんなことはありません。即死するような量を紅茶に混ぜようなんて思ったら、それこそ致死量の何倍もの量を加えないといけないので、それだけ混ぜたら、味も激的に変わってしまい、すぐに露見してしまいます。それに、青酸カリKCNには潮解性があり、空気中では、次の化学反応より「青酸ガスHCN」を放出しながら、炭酸カリウムK2CO3に変化していきます。

2KCN + CO2 + H2O → K2CO3 + 2HCN

青酸カリ自体は無臭ですが、空気中では、発生する青酸ガスによりアーモンド臭がするので、匂いでもすぐに露見します。さらに、炭酸カリウムになると毒性が極めて低くなってしまい、紅茶なんかに入れたら、砂糖やレモンとも反応するので、もはや毒ではなくなってしまいます。和歌山毒物カレー事件では、捜査の最初は、青酸カリが疑われていましたが、そもそもカレーなんかに混ぜたら、匂いで食べる前にすぐに露見してしまうでしょう。また、仮に食べてしまっても、青酸カリは強アルカリ性で、苦味が強烈です。一口食べて、間違いなくカレーの異変に気付くはずです。そういう意味で、「相手に気付かれにくい」という点では、ヒ素は非常に恐ろしい毒物なのです。

和歌山毒物カレー事件は、犯人の林眞須美の逮捕によって、いったん終息しました。その後、林眞須美は、最高裁判所で死刑判決を受けましたが、現在でも、事件への関与を否定して、和歌山地裁に再審請求をしています。その理由は、立証がすべて状況から推測した、「間接証拠」によっている点にあります。つまり、林眞須美がヒ素をカレーに混入した犯行現場を目撃した証人や、本人の自供といった「直接証拠」がないのです。現場や被害者の家が捜索され、ヒ素の入ったカレーを始め、様々なサンプルが鑑定にかけられました。鑑定は、兵庫県の播磨科学公園都市にある大型放射光施設「Spring-8」や、茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構「フォトン・ファクトリー」などの、世界最高水準の研究施設で行われました。その結果分かったのは、被疑者が所持していたとみられるシロアリ駆除剤のヒ素と、カレーに混入していたヒ素に含まれる不純物の組成が、同一であるというものでした。林眞須美の頭髪からは高濃度のヒ素が検出され、ヒ素を扱っていたことが予想されます。また、林眞須美だけがヒ素を入れる機会があり、カレー鍋の蓋を開け閉めするなど、不審な行動をしていたという状況証拠がありました。これらを証拠にして、死刑判決が下っていますが、解釈によっては、別の犯人が林眞須美の所持していたヒ素を使って、犯行に及んだことを否定できないのです。それに、一般的に薬物というものは、化学工場で大量生産されています。同じ工場で同じ時期に製造されたヒ素なら、不純物の組成も同じはずです。つまり、犯行に使用されたヒ素は、他にいくらでも存在するということです。

図.16 林眞須美は、「事件当時のヒ素の鑑定方法は問題がある」として2009年7月に再審を請求していたが、2017年3月に和歌山地裁により棄却された

ちなみに、ヒ素が毒になるメカニズムは、ファンデルワールス半径や電気陰性度など様々な点で、「リン」と物性が似ているからです。リンは、タンパク質や細胞膜、DNAなどを構成する重要な元素の1つで、人体に欠かせない元素です。ヒ素は、リンの代わりに生体と相互作用をし、また酵素タンパク質のSH基(チオール基)と結合して、その機能を阻害することで毒性を現すと考えられています。このような毒性から、ヒ素は、地球上のほぼすべての生物に対して毒性を現します。

2010年12月、NASAの宇宙生物学研究所が、カリフォルニア州の塩湖「モノ湖」の堆積物から、「リンが不足した環境では、代謝系や細胞の構成要素をヒ素で代替している細菌を発見した」と発表し、生物学において革命が起きたと大騒ぎになりました。しかし、あれも結局のところは勘違いだったという結論になりました。科学誌「サイエンス」に掲載されたスイス連邦工科大学のトビアス・エルブらの論文によると、どうやらこの細菌は、高濃度のヒ素の中でも生きられる耐性を持っているだけで、生存と成長のためには、やはりリンが必要だということです。ヒ素が猛毒であるという事実は、今後も揺るがないことでしょう。

(iii) トリカブト保険金殺人事件

「1986年5月20日、新婚旅行で沖縄を訪れていた神谷力(当時51歳)の妻が、宿泊先の石垣島のホテルで突然、激しい吐き気と嘔吐に襲われ、腹痛や手足の麻痺などを訴えた。救急車で病院に搬送中、彼女は心肺停止に陥り、病院に到着後まもなく死亡した。解剖の結果、死因は急性心筋梗塞とされた。

しかし、その後の医師の調査から、亡くなった妻の血液から、トリカブトに含まれる有毒成分であるアコニチンが検出された。神谷は逮捕され、疑惑を追及されたが、妻が死亡したとき、自身は遠隔地にいたというアリバイを主張した。また、状況証拠は山ほど出てきたが、確証はなく、さらに、死因であるアコニチンは即効性の毒物であることもあり、その死亡に至る時間があまりにも長く謎とされ、マスコミはこのトリックを暴こうと盛り上がった。

後日、被害者の血液からフグ毒のテトロドトキシンが発見され、実験でこの2つを同時に服用すると、アコニチンの中毒作用が抑制され、拮抗作用が起こることが判明した。これにより、神谷のアリバイは崩れ、最高裁で無期懲役が確定した。」(Wikipediaより一部改め引用)

この犯行で使用されたのが、「アコニチン(LD50=0.3 mg/kg)」と「テトロドトキシン(LD50=0.01 mg/kg)」という、2種類の「アルカロイド」です。アルカロイドとは、タンパク質を構成するアミノ酸や、アミノ酸からなるペプチドやタンパク質、そしてDNAやRNAの正体である高分子の核酸類などを除いた、分子の中に窒素を含む有機化合物の総称です。アルカロイドは、強い薬理活性を持つ物質が多く、「アセチルコリン」や「ノルアドレナリン」といった神経伝達に関わる物質も、アルカロイドの仲間です。「モルヒネ」や「コカイン」などのドラッグもアルカロイドであり、アルカロイドの種類は、現在分かっているだけでも、3万種類以上といわれています。強い薬理活性を持つため、使い方によっては医薬品として極めて有用なものも多く、植物由来の医薬品のほとんどは、アルカロイドなのです。

この事件のトリックは、2種類のアルカロイドの毒が「拮抗」して、毒性が打ち消しあったために実現したものです。アコニチンとテトロドトキシンは、どちらも神経毒性があり、アコニチンは「ナトリウムチャネルを活性化する」ことで、神経伝達を阻害して毒性を現すのに対し、テトロドトキシンは「ナトリウムチャネルを遮断する」ことで、神経伝達を阻害して毒性を現すのです。このため、アコニチンとテトロドトキシンの両方を混合して服用すると、その両方の毒性が見事に打ち消し合い、外見上では、特に大きな変化は見られなくなるのです。しかし、テトロドトキシンの血中濃度が1/2になるまでの「生物学的半減期」はアコニチンより短いため、テトロドトキシンの効果が切れるや否や、アコニチンの強烈な毒作用が現れてきます。その結果、アリバイを作っておいて、「遅効性の即死」をもたらすことができるのです。この事件では、亡くなった妻はトリカブトを摂取したと考えられる時間から、少なくとも1時間40分の間は何事もなく行動していました。その間に、神谷は遠くに移動することができ、アリバイを主張することができたのです。

しかしながら、実際のところ、アコニチンとテトロドトキシンの分量比によって、アコニチンの毒作用が発現する時間を遅らせることは、非常に難しいと考えられています。犯人の神谷は、事件の2年前から、自宅のアパートでマウスを集めて、動物実験を繰り返していたことが判明しています。神谷は、その絶妙な分量比を、動物実験によって割り出していたのかもしれません。警察が後日調査したところ、アコニチン3 mg/kgとテトロドトキシン1 mg/kgの配合比が、マウスでも事件と同様の遅効性致死時間を示すことが分かりました。しかし、アコニチンもテトロドトキシンも、化学の素人が自宅で精製するのは不可能であり、含有量も怪しくなってくるので、この殺人事件が成功したこと自体が、奇跡のような出来事だったといえます。

神谷には、過去に二人の妻がおり、いずれも若くして「謎の心不全」で亡くなっていたこと、また妻には、受取人を自身にした1億8,500万円もの巨額の生命保険金がかけられていたことが、どうも不審であるとして警察の捜査が進んだので、これがもし普通の殺人事件だったら、恐らく最初の心不全による死亡という所見で、捜査は終了していたでしょう。このように考えると、毒殺は怖いですね。

図.17 猛毒を持つトリカブトとフグ

なお、テトロドトキシンの化学的な研究を行い、その命名をしたのは、日本最初の薬学博士であり、東京衛生試験所所長でもあった田原良純でした。テトロドトキシンは、フグの学名「Tetraodontidae」にちなんだ命名です。やがて、純粋なテトロドトキシンが得られ、その化学構造が解明されることになります。テトロドトキシンの化学構造が、日本およびアメリカの別々の研究グループによって発表された(化学構造の結論は同じでした)のは、1964年の春に京都で開催された、国際天然物化学シンポジウムにおいてでした。

その後、フグ以外の生物の有毒成分として、テトロドトキシンが得られる例が、いくつか知られるようになりました。アメリカのカリフォルニアイモリの卵や、オーストラリアのヒョウモンダコの分泌する神経毒、オウギカニ科のスベスベマンジュウガニ、中南米コスタリカ産のカエルの皮、さらに、微生物の「Pseudomonas sp.」の培養物からも、テトロドトキシンが得られました。このように、テトロドトキシンが系統発生的にかけ離れた動物種間に分布していることから、1983年頃から、海産物の薬理研究者たちの間では、「テトロドトキシンは微生物に由来するのではないか」という疑いが持たれ始めました。つまり、フグがテトロドトキシンを持つのは、フグが直接あるいは食物連鎖を介してテトロドトキシンを取り込み、蓄積するからだということです。

現在では、実際のテトロドトキシンの生産者は、フグの体内に寄生する「Shewanella alga」という細菌であると結論されています。実際に、フグを外界から隔離した「閉鎖系」で孵化させ、無毒な餌を与えて飼育すると、成魚になっても毒を持たないことが分かっています。また、この養殖フグと天然フグを同じ水槽で飼育すると、養殖フグも毒を持つようになります。これは、水槽内の天然フグから、養殖フグへ細菌が感染したためだと考えられています。日本人は、縄文時代からフグを食べていたといわれていますが、それが可能だったのは、当時、日本近海には有毒なバクテリアやプランクトンが棲息せず、結果として毒フグも存在していなかったからと説明する専門家もいます。だとすれば、養殖フグなら、有毒な肝臓や卵巣も食べられそうなものですが、残念なことに、テトロドトキシンを含んだ餌を与えないと、フグ同士の噛み合いが起こり、細菌やウイルスの感染による疾病で大量死することがあるらしいのです。どうやらフグにとっては、テトロドトキシンのような毒も、健全に育つために生体内で何らかの役割を果たしているようです。長崎大学で魚介毒の研究をしている荒川修は、フグにおいてテトロドトキシンは、免疫機能の活性化やストレス軽減に寄与している可能性があると推測しています。

図.18 フグの身は、弾力があって噛み切ることが難しいため、身を細く包丁で引いて刺身にする

(iv) 埼玉県本庄市保険金殺人事件

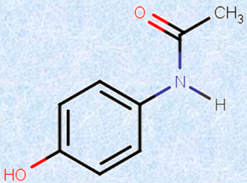

「金融業を営む主犯が、自身が経営する飲食店のホステス3人に対して、偽装結婚させた常連客に、保険金殺人をした疑惑として報道される。捜査は、当初は物証がなく難航する。しかし、最終的には、ホステス3人の証言をきっかけに、主犯とホステス3人を殺人罪や詐欺罪などで起訴し、4人の有罪判決が確定する。共犯者の自供から、被害者となった2人の男性には、長期にわたって酒と大量のアセトアミノフェンを飲ませていたことが明らかになった。」(Wikipediaより一部改め引用)

この犯行で使用されたのが、「アセトアミノフェン(LD50=300 mg/kg)」と「エタノール(LD50=8,000 mg/kg)」です。アセトアミノフェンは、アセチルサリチル酸と同じく「解熱鎮痛剤」の一種であり、胃を刺激せず、興奮や眠気などの副作用がなく、さらに依存性や抵抗性、および禁断症状に関する問題が完全にないという利点を持つことから、医療現場では、鎮痛剤として様々な用途で使用されている薬物です。驚いたことに、アセトアミノフェンは、人間の尿の中から見つかりました。鎮静剤を服用した人の小便を濃縮したところ、苦い味のする白色の結晶が残り、それが後に、アセチルサリチル酸のような副作用のない鎮痛薬を探していた研究者によって、優れた鎮痛効果を持つ物質として報告されたのです。研究者が、尿の中の結晶を舐めてみた成果です。

図.19 「アセトアミノフェン」の構造式

エタノールは、アルコール飲料の主成分であり、中枢神経系を抑制する作用があるため、人に「酔い」という作用をもたらします。エタノールは、早期には抑制神経系に対して抑制が働くため、結果として興奮を助長して、人を気持ち良くさせます。しかし、アルコール飲料を飲み過ぎると、呼吸機能まで抑制してしまい、急性アルコール中毒などで、人を死に至らせる恐れもあります。エタノールの致死量は8,000 mg/kgなので、体重60 kgの人なら、480 gのエタノールで命を落とす可能性もある訳です。これは、ビール大瓶7本、あるいはウィスキーをボトル1本飲めば、優に超えてしまう値です。もちろん、エタノールに対する耐性は個人差が大きいので、一概にはいえませんが、大酒飲みにとっては、「エタノールこそ地上最強の毒」であるともいえるのです。

図.20 ビールには、「エタノール」が約5%含まれている

ただ、アセトアミノフェンにしてもエタノールにしても、どちらも大量に摂取しない限り、人体に対して毒とはならない物質です。なぜ2つの物質を同時に飲ませただけで、人を死に至らせるような毒性を発揮したのでしょうか?これには、2つの物質の代謝の仕組みに答えがあります。

アセトアミノフェンは、経口摂取されると、大部分は肝臓で代謝され、無毒化されて、尿中に排出されます。しかし、アセトアミノフェンの一部は、「シトクロムP450」という酵素によって代謝され、毒性を有する「中間代謝産物」を生じさせるのです。このように、異物代謝の過程で毒性が一時的に増すことを、「代謝的活性化」といいます。ただし、通常ならば、この中間代謝産物も肝臓によって処理されるので、毒性を現すことはほとんどありません。しかし、エタノールも一緒に摂取するということになれば、状況は変わってくるのです。エタノールも、経口摂取されると肝臓で代謝され、最終的には二酸化炭素と水にまで分解されます。アセトアミノフェンとエタノールを同時に摂取すると、肝臓の代謝の一部の機能が、エタノールの処理に回されてしまい、毒性のあるアセトアミノフェンの中間代謝産物の処理が、十分にできなくなってしまうのです。その結果として、中間代謝物の濃度がどんどん大きくなり、肝臓毒性を現すこととなるのです。アセトアミノフェンは、投薬後6時間経っても40%しか排出されず、この排出効率の悪さも災いしました。

さらに、この事件の場合は、被害者が大酒飲みでした。酒が強い人というのは、常習的に飲酒をしている場合が多いので、シトクロムP450が活性化していて、エタノールを分解する機能が優れていることが多いのです。したがって、アセトアミノフェンを摂取したときも、普通の人よりもシトクロムP450によってアセトアミノフェンが代謝される割合が多くなり、毒性のある中間代謝産物が多く生じたと考えられます。

(v) マルコフ暗殺事件

「1978年9月7日の夕刻、ロンドンにあるBBCの放送局に向かっていたブルガリア人の政治家ゲオルギー・マルコフは、国立劇場の側を歩いていたとき、右の太ももに鋭い痛みを覚えた。思わず振り向くと、見知らぬ男が傘を拾いながら謝罪をしていた。そのときは、傘の先端が当たったものとマルコフは納得した。痛みは直ぐに消え、マルコフはそのまま放送局に到着し、その日の仕事を終えた。痛みのことなど、すでに忘れかけていた。

ところが、翌日の明け方、激しい発熱のため、彼は起き上がれなくなった。症状は急激に悪化し、病院に運び込まれたときには、すでに白血球が異常に増加して、敗血症に陥っていた。そして、手の施しようがないまま、4日後にマルコフは息を引き取った。

死因には不審な点が多く、遺体を調べた結果、マルコフの大腿部から、直径1.7mmの弾丸が発見された。そして驚くべきことに、この弾丸には小穴が空いており、その内部からは、毒物が検出されたのだった。分析によると、それはトウダイグサ科の植物であるトウゴマの種子から取れる、猛毒タンパク質「リシン」であったのだ。

マルコフは、1969年に本国の共産政権に反対してイギリスへ亡命し、以降、BBCワールドサービスなどでアナウンサーとして働き、ブルガリアの政権を非難していた。この事件は、ブルガリアの共産党が、ソ連のユーリ・アンドロポフ書記長に依頼してKGBの支援を取り付け、ブルガリア内務省のエージェントが行った犯行だと考えられている。」(Wikipediaより一部改め引用)

この犯行に使用されたのが、トウゴマの種子から取れる「リシン」です。トウゴマは、トウダイグサ科の一年草(熱帯では多年草)で、ヤツデやカエデに似た掌状の大きな葉と赤い茎が特徴的な植物です。別名「ヒマ」とも呼ばれます。夏の終わり頃、小さなクリーム色の花が房になって咲き、トゲに包まれた真っ赤な実がなります。実の中には、虎斑模様のある豆のような種子が3個あります。この種子は「ヒマシ」と呼ばれ、その油脂を絞った油が、いわゆる「ひまし油」となります。ひまし油は、セッケンや潤滑油、香水、ポマードなど原料の他、下剤として広く用いられてきました。猛毒のリシンが含まれるのは、ひまし油を絞ったあとの残滓、つまり殻の部分です。ひまし油の方には、毒性はありません。

リシンは、「地上最強の毒」といわれるボツリヌストキシンに匹敵するほどの猛毒です。その人体における推定の最低致死量は、わずか0.03 mg/kgとされています。トウゴマの種子から取れる植物成分なので、うっかりすると「アルカロイド」だと思ってしまいがちですが、その実体は、分子量65,000という巨大な「タンパク質分子」なのです。必須アミノ酸の中にも、「リシン」というアミノ酸がありますが、そちらは英語にすると「Lysine」で、毒の方は「Ricin」です。日本語では区別しづらいですが、全くの別物なので注意してください。

図.21 「リシン」はトウゴマの種子に含まれる猛毒のタンパク質

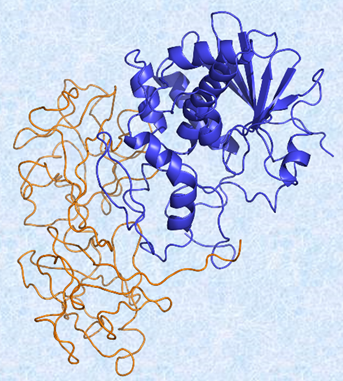

リシンは、267個のアミノ酸残基からなる中性の「Aサブユニット」と、262個のアミノ酸残基からなる塩基性の「Bサブユニット」から構成されます。リシンは、細胞内に入れないはずの巨大な分子でありながら、「エンドサイトーシス」という方法で、細胞内に侵入します。このエンドサイトーシスというのは、細胞表面の受容体にタンパク質が結合し、それを細胞が生きていくのに必要なタンパク質と勘違いして、細胞内に送り込んでしまう能動的な輸送のことです。リシンは、Bサブユニットを細胞表面の受容体に結合させ、エンドサイトーシスによって、Aサブユニットを細胞内に送り込みます。このAサブユニットが、細胞内で毒性を現す訳です。つまり、リシンは「毒作用を現す部分」と「細胞に侵入するための鍵に当たる部分」の2つを持っているのです。

リシンのAサブユニットは、細胞内に侵入すると、タンパク質を合成するための要となる「リボソーム」の働きを阻害します。リボソームは、通常「mRNA」の情報を読み取ってタンパク質を合成するのですが、リシンのAサブユニットは、なんとその「mRNA」にそっくりなのです。そっくりといっても、所詮は別の物質なので、リシンで正常なタンパク質を合成できるはずもなく、結果的にタンパク質合成を阻害して、ネクローシスを引き起こす訳です。これは、病原性大腸菌O157の「ベロ毒素」が及ぼす作用と同じです。

それ故に、リシンは即効性のある神経毒とは異なり、服用してから毒作用が発現するまでに時間がかかります。曝露量や投与方法にもよりますが、経口で摂取した場合で、服用後数時間程度で中毒症状が現れます。まず胃腸系に出血などの異常が生じ、次第に肝臓、脾臓、腎臓などの壊死、リンパ節の壊死、白血球の増加などが起こります。摂取してから死に至るまでは、36時間から72時間ほどかかるとされています。リシンの解毒剤は現在でも発見されておらず、経口摂取では、活性炭による胃洗浄と、酸化マグネシウムなどの下剤投与が有効とされています。

図.22 トウゴマの種子から得られる油は、「ひまし油」として広く使われている

リシンは、酸やアルカリに対しても安定であり、入手が容易であるため、化学兵器として使用されたこともあるぐらいです。また、2013年には、アメリカのオバマ大統領やニューヨーク市長などに、リシンが混入された封書が送られる事件が起こりました。このときは、ホワイトハウス近くの郵便施設で発見されて未遂に終わり、容疑者は逮捕されました。日本でも、2015年に栃木県宇都宮市在住の30代の女性が、別居中の夫の自宅に忍び込み、焼酎のパックにリシンを混入させたとして、殺人未遂容疑で逮捕されました。その女性は元自衛官で、自分でトウゴマの種子からリシンを抽出したとされています。実際のところ、リシンは、大学や大学院で基礎的な化学の知識を学んだ人なら、比較的簡単に抽出できる毒物なのです。そうしたことから、地下鉄サリン事件のような凶悪犯罪に使われるのではないかといった警告がなされています。

リシンが神経毒に匹敵するぐらいの強い急性毒性を持つ理由は、「アポトーシス」を誘導するからであるといわれています。アポトーシスは、簡単にいえば細胞の「自殺プログラム」であり、異常化した細胞の多くは、アポトーシスによって取り除かれ、細胞のガン化が未然に防がれています。このように、アポトーシスは、通常は個体をより良い状態に保つために引き起こされるものです。しかし、リシンはアポトーシスを暴走させ、関係のない細胞までどんどん自殺させるために、猛毒になると考えられています。このアポトーシスに関しては、「p53遺伝子」というガン抑制遺伝子が深く関わっているとされていますが、まだまだ分かっていない部分も多い発展途上な分野です。

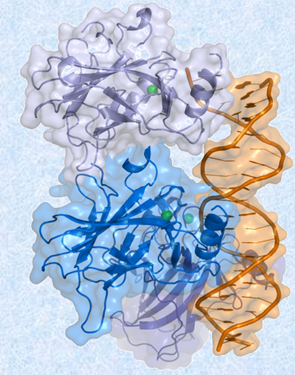

図.23 「p53遺伝子」は、細胞分裂の抑制と自滅を制御するガン抑制遺伝子の1つ

p53遺伝子は、昆虫から哺乳類までの多くの生物が持つガン抑制遺伝子のことで、細胞分裂の抑制と自滅を制御しています。p53遺伝子の「p」はタンパク質(protein)、「53」は分子量53,000を意味しています。p53遺伝子は、遺伝子自体に修復不可能なほどのダメージを受けた際に活性化し、これが活性化すると、細胞は生命活動を放棄して死んでしまいます。つまり、通常は細胞がガン化したときにアポトーシスを起こさせる役割を持ち、この遺伝子による機能が不全となると、ガン化が起こると考えられているのです。例えば、肺ガンではタバコに含まれる「ベンゾ[a]ピレン」という発ガン物質により、p53遺伝子の変異が起こっていることが知られています。また、ゾウのガン発生率はヒトよりも少ないことが知られていますが、2015年10月に「米国医師会雑誌」に掲載された論文において、ゾウがp53遺伝子をコードする遺伝子をヒトの19倍も多く持っていることが、ガン発生率に違いをもたらしているという研究成果が発表されました。

p53遺伝子が活性化すると、まずは「Fas遺伝子」を活性化させます。Fas遺伝子は、細胞内でタンパク質を分解する「カスパーゼ」を活性化させて、アミノ酸にしてしまいます。次に「IGFBP-3」という遺伝子を発動させて、本来勝手にアポトーシスが起きないように安全装置として働いている「IGF」という遺伝子を阻害し、さらに「バックス遺伝子」を発動します。バックス遺伝子は、ミトコンドリアを解体し、細胞の呼吸を止めると同時に、さらにFas遺伝子によって活性化したのとは別のカスパーゼを活性化させます。こうした一連の働きが起こることで、1時間とかからずに細胞は溶けて消滅します。砕けた細胞の断片も、周りの免疫細胞などによって速やかに片付けられてしまいます。

ちなみに、p53遺伝子は「細胞増殖」にストップをかけるのですが、強い日焼けによっても、同様の現象が発生することが知られています。これが「光老化」といわれる、肌の年齢以上の老化のメカニズムに関係しているといわれています。増殖が阻害されるということは、本来あるべき細胞周期がずれるということです。つまり、古い細胞が残りやすくなり、結果的にその組織の代謝力が落ちて、老けて見えてしまいます。若さを保つためには、日焼け止めをきちんと使うようにして下さいね。

(vi) リトビネンコ・ポロニウム事件

「2006年11月1日、アレクサンドル・リトビネンコは、プーチン政権に批判的な報道姿勢で知られたジャーナリストのアンナ・ポリトコフスカヤの射殺事件の真相を究明するために、イタリア人教授のマリオ・スカラメッラと名乗る人物と、ロンドンのピカデリーサーカス周辺の寿司屋で会食をしていた。リトビネンコは、かつてロシア連邦保安庁中佐だったが、当時の体制に公然と異を唱えた後にイギリスに亡命し、イギリスの諜報機関に協力したり、記事を書いてプーチンによるテロ工作や暗殺を糾弾したりしていた。

しかし、マリオ・スカラメッラとの会食後、リトビネンコは急激に体調が悪化し、病院に収容された。そして、面会相手のマリオ・スカラメッラは、「武器密輸」および「国家機密漏洩」の罪状で、イタリアのナポリの空港で逮捕された。リトビネンコの症状は日に日に悪化し、集中治療室に収容されていたが、11月23日に多臓器不全により死亡した。事件当初は、脱毛などの症状から、タリウムによる中毒であると思われていたが、彼の体内から、ウランの100億倍の比放射能を有する放射性物質の「ポロニウム210」が大量に検出され、25日には「自分はロシアのプーチン大統領によって殺された」というリトビネンコ本人の遺書が公開されたことから、一気に陰謀論が世界を圧巻した。毒物を盛られたのは、恐らくマリオ・スカラメッラと会った当日。具体的な方法は不明であるが、お茶に混入されたと考えられている。

ポロニウム210が体内に取り込まれた場合、α線を被曝することになる。大量のポロニウム210を人工的に作るには、原子力施設など大がかりな設備が必要とされる。実際に入手運用しようとすれば、最低でも2,500万ドルはかかるだろうとされており、ロシア政府の関与が疑われたが、政府は「ロシア政府が関与するなどあり得ない。全くばかげたことだ」 と反駁した。」(Wikipediaより一部改め引用)

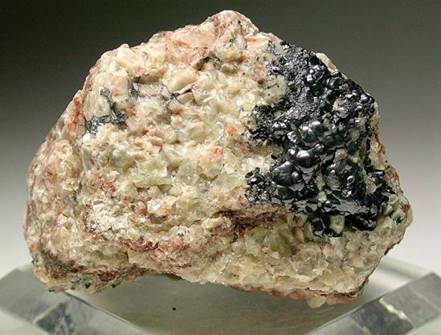

この犯行で使用されたのが、原子番号84のポロニウムPoの同位体である「ポロニウム210」です。「ポロニウム」という名は、発見者であるマリ・キュリー夫人の祖国ポーランドにちなんでいます。1903年にキュリー夫妻がノーベル物理学賞を受賞しましたが、これは「放射能の研究」に対してであり、アンリ・ベクレルや夫のピエール・キュリーとの共同受賞でした。しかし、夫の死後、1911年にキュリー夫人が単独で授与されたノーベル化学賞は、「ポロニウムおよびラジウムの発見とその化合物の研究」に対してでした。ポロニウムという元素が存在することは、すでにロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフによって予言されていました。メンデレーエフは、1869年に周期表を発表したことで知られています。しかし、当時の周期表には空白部分、つまり理論的には存在するけれど、現実には発見されていない原子がいくつかありました。その1つが、原子番号84のポロニウムであったという訳です。

図.24 キュリー夫人は、ピッチブレンド(黒色部)に微量含まれる「ポロニウム」を発見した

ポロニウムは、天然では「ラドン222」の原子核崩壊で、ごくわずかにしか生じない稀少な金属で、安定な同位体が存在せず、すべての同位体が「放射能」を持つ元素です。その製造方法は、まず「ビスマス209」に中性子線を当てて、「ビスマス210」を作り、このビスマス210が数日かけてβ崩壊して、「ポロニウム210」となります。製造には、加速器や原子炉などの大掛かりな設備が必要不可欠で、経費もかなり必要になるので、個人が入手運用するのは、まず不可能です。恐らく世界を見渡しても、ポロニウム210を大量生産できる国は、ロシアやイギリスを含めて、10カ国もないでしょう。

このポロニウム210は、ウランの100億倍の「α線」を放出し、半減期が138.4日と長く安定しているため、強放射性毒性を生かした運用が可能になります。また、その99%以上が「α崩壊」のみで崩壊し、透過力の強い「γ線」をほとんど放出しないため、ポロニウム210を容器などに入れてしまえば、γ線計測により検出することは不可能であり、運搬者が被曝しない点でも、「放射性暗殺用薬物」として適した特徴があります。例えば、チューイングガムなどの包み紙にポロニウム210を包んで持って行き、暗殺したい人間の飲み物か食べ物に混ぜればいいのです。ほんの少量でもポロニウム210が体内に入ったら、もうおしまいです。放射性被曝で最も怖いのは内部被曝であり、吸い込んで肺に入ったものや、食べて体が吸収したものは、もう簡単には取り除けません。

このポロニウム210こそ、現在のところ、人類が作ることのできる「最も有毒な物質」といわれており、その致死量は、わずか0.000000007 mgとされています。「地上最強の毒物」であるボツリヌストキシンの致死量が0.0005 mg/kgで、体重60 kgの人の致死量に換算すると、だいたい0.03 mgになりますから、ポロニウム210は、桁違いに毒性が強いということが分かります。「地上最強の毒」は、実は放射性同位体であったという訳です。なお、放射線の毒性については、放射線が細胞を通過するとき、細胞内の分子をいきなりイオン化させたり、細胞内でいきなり活性酸素を発生させたり、細胞内でいきなり水素イオンや水酸化物イオンといった酸やアルカリを発生させたりするのが、毒になる主な原因です。このようにして、体中でネクローシスを引き起こし、被曝者を死に至らせるのです。

なお、2004年に亡くなったパレスチナ解放戦線(PLO)議長のヤセル・アラファトの死因も不明とされていましたが、生前の本人の衣類からポロニウム210が検出されたことで、同じくポロニウム210を用いた暗殺が疑われています。ヤセル・アラファトは、長らくパレスチナ解放戦線において、イスラエルに対するゲリラの指導者として活躍し、幾度の挫折を経ても復活したことから、「不死鳥」と評された人物です。1994年には、イスラエルとの歴史的な和平協定を果たして、ノーベル平和賞を受賞していました。

図.25 ヤセル・アラファトは、パレスチナのゲリラ指導者で、天才的な戦術家として知られる

ちなみに、葉タバコには、ポロニウム210が含まれています。葉タバコは、成長するときに土壌中からポロニウム210を吸い上げ、それを葉に蓄積させるのです。葉タバコから製造されるタバコの喫煙や、受動喫煙によって、ポロニウム210は人体に吸入されます。世界的には、「1日に30本のタバコを吸う人は、年間36 mSvの被曝をしている」との意見が主流のようです。喫煙で生じる肺ガンの2%程度は、ポロニウム210が原因とする意見もあります。しかし、タバコには他の発ガン性物質も多種大量に含まれているため、これが肺ガンの主な原因とはいえないでしょう。

・参考文献

1) 荒川修「フグ類が保有する毒の分布, 蓄積機構, および生理機能」日本水産学会誌79(3),311-314(2013)

2) Andy Brunning著/高橋秀依・夏苅英昭訳「カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの?」化学同人(2016年発行)

3) 枝川義邦「身近なクスリの効くしくみ―薬理学はじめの一歩―」技術評論社(2010年発行)

4) 齊藤勝裕「最強の「毒物」はどれだ?」技術評論社(2014年発行)

5) 左巻健男「面白くて眠れなくなる化学」PHP研究所(2012年発行)

6) 左巻健男「面白くて眠れなくなる元素」PHP研究所 (2016年発行)

7) 鈴木勉「毒と薬【すべての毒は「薬」になる!?】」新星出版社(2015年発行)

8) 竹内薫「怖くて眠れなくなる科学」PHP研究所(2012年発行)

9) 田中真知「へんな毒すごい毒」技術評論社(2006年発行)

10) 深井良祐「なぜ、あなたの薬は効かないのか?」光文社(2014年発行)

11) 船山信次「こわくない有機化合物超入門」技術評論社(2014年発行)

12) 船山信次「毒の科学―毒と人間のかかわり―」ナツメ社(2013年発行)

13) 薬理凶室「悪魔が教える 願いが叶う毒と薬」三才ブックス(2016年発行)

14) 薬理凶室「アリエナイ理科」三才ブックス(2012年発行)

15) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書」三才ブックス(2004年発行)

16) 薬理凶室「アリエナイ理科ノ教科書ⅢC」三才ブックス(2009年発行)

17) 薬理凶室「アリエナクナイ科学ノ教科書~空想設定を読み解く31講~」ソシム (2017年発行)

18) 矢沢サイエンスオフィス編「薬は体に何をするか―「あの薬」が効くしくみ―」技術評論社(2006年発行)

19) 山崎幹夫「面白いほどよくわかる 毒と薬」日本文芸社(2004年発行)

20) リディア・ケイン/ネイト・ピーダーセン「世にも危険な医療の世界史」文藝春秋(2019年発行)