�E��`�q�̉Ȋw

�y�ڎ��z

(2) �_�[�E�B���́u���R�I����v�̔���

(3) �G�s�W�F�l�e�B�N�X�Ƃ͉����H

(4)�u��`�v�Ɓu���v�̉e���͂ǂ��炪�����̂��H

(5) �q���ɂƂ��ĂȂ��u�L���v����Ȃ̂��H

(1) �����͂Ȃ��i������̂��H

�@�u�h�������D�ꂽ�Z�p�ō���Ă��Ă��A�����Ƃ��ĔF�߂��邱�Ƃ͂���܂���B����͂Ȃ��ł����B���R���Ȃ����v�\�\����́A2013�N�̖��z���w�Z�̓����ŏo�肳�ꂽ���Ȃ̖��ł��B���T�C�g�́u�C���^�[�G�f���E�h�b�g�R���v�����̖����f�ڂ����Ƃ���A�C���^�[�l�b�g��Łu���������v�Ƃ��āA�����b��ɂȂ�܂����B�h��������͕��s���b���ł��܂����A�ǂ�Ă����D��ŐH�ׂ�ȂǁA�����炵�����������܂����A�����w��́u�����v�ƔF�߂��Ȃ��̂ł��B����ł́A�����w�ɂ�����u�����v�Ƃ́A��̉��Ȃ̂ł��傤���H�u�����v�Ƃ��Ă̏����Ƃ��āA����3���l�����Ă��܂��B

|

�@ �זE�����i���ȂƊO�E�Ƃ̋��E������j �A ���ȕ������`���\�iDNA��RNA�ɂ���ĔɐB����j �B ��ӂ���i�̓��̉��w�����ɂ���ăG�l���M�[�����o���j |

�@�h��������́A�������̒m���Ă���悤�ȁu�זE�v��P�ʍ\���ɂ��Ă��܂��A�O�E�Ƃ̋��E�͂���̂ŁA�@�̏����͖������Ă��܂��i�h���������P�זE�����ƍl���Ă�������ł��j�B�������A���ȕ�����������A�ɐB���Ďq�����c�����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�A�̏����͖������Ă��܂���B�܂��A�B�̏����ɂ��Ă��A�ǂ�Ă���H�ׂăG�l���M�[�����o���Ă��邩������܂��A�ǂ�Ă������Ď����̑̂̈ꕔ��������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�B�̏��������S�ɂ͖������Ă��܂���B���̂悤�ȗ��R����A�h��������́u�����v�Ƃ͔F�߂��Ȃ��̂ł��B����ł́A�����̏���������邱�Ƃ́A�u�����v�ɂƂ��Ĉ�̂ǂ̂悤�ȈӖ������̂ł��傤���H

���������u�����Ă���v�ƔF��������̂́A���ׂĎ��ȂƊO�E�Ƃ̋��E�������A�O������G�l���M�[����荞��ő�ӂ��s���A�����Ƃ����V�X�e�����ێ����邽�߂Ɏ����I�Ɋ������Ă��܂��B����́A���ׂĂ̐����ɔ�����������ł���A�l�Ԃ͐i���̉ߒ��ŁA�����������̂��u�������v�ƔF������悤�ɐi�����Ă����Ƃ����邩������܂���B�Ȃ��Ȃ�A�����������̂��Ǝv��Ȃ��Ƃ��������́A�댯����H�ׂ��邩�ǂ����Ȃǂ̗L�p���̔F�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�����Ă�����ő傫�ȕs���ƂȂ邩��ł��B

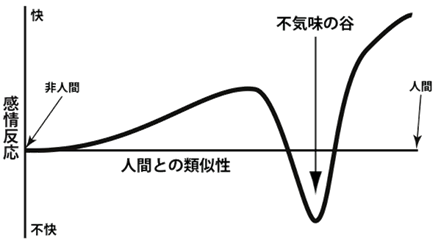

�@�ꍇ�ɂ���ẮA�������́u���炩�ɐ����łȂ����́v���Ɗ����邱�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A�\�j�[������Ă��铮���^�̃��{�b�g�uAIBO�v��A���łȂ��l�^���{�b�g���A�܂�Ő����Ă���悤���Ǝv�����肷��̂ł��B�������Đl�ԂɎ��Ă��郊�A�����{�b�g�̕��Ɉ�a�����o����Ƃ����̂́A��ϖʔ����Ƃ���ł��B���Ȃ݂ɁA���{�b�g���ǂꂾ���l�Ԃɗގ����Ă��邩�Ƃ������x�����߂Ă����ƁA���Ȃ荂�x�Ȃ����_����A�D���Ƃ͐����̈�a���E���|���E���C�������Ƃ��������̗v�f���}���ɍ��܂邱�Ƃ��m���A������u�s�C���̒J���ہv�ƌĂ�ł��܂��B�l�Ԃ̃��{�b�g�ɑ��銴����́A���{�b�g�����l�Ԃ炵�������悤�ɂȂ�ɂ�A���D���I�ŋ����I�ɂȂ��Ă����܂����A���鎞�_����ˑR�����������ɕς��̂ł��B�����āA���{�b�g�̊O�ς⓮�삪�l�Ԃƌ��������t���Ȃ����炢�ɗގ�����ƁA�Ăт�苭���D���ɓ]���A�l�ԂƓ����悤�Ȑe�ߊ����o����悤�ɂȂ�܂��B

�}.1 �s�C���̒J�́A�D���I��CG�̃L�����N�^�[�����Ƃ��̓���̌����ł���ƍl����ꂽ

�@�܂��A��g���ƕ����C�I���̍����̎q�ł���u���C�K�[�v��A��E�}�ƕ����o�̍����̎q�ł���u���o�v�Ƃ����������������A�����Ă��Ȃ��Ǝv���l�͂��Ȃ��ł��傤�B�ނ�́A�O�������荞�G�l���M�[�Ŏ����I�Ɋ������郆�j�b�g������ł��B�������A���C�K�[��o�Ȃǂ̍����̎q�́A�ɐB���Ďq�����c�����Ƃ��ł��܂���B���e�̐��F�̐����قȂ��Ă��邽�߁A�ɐB�͂������Ă���̂ł��B�u�ɐB���Ď����̎q�����c���邩�v�Ƃ����Ӗ��ōl����A���������͎����\�Ȑ����Ƃ͂����Ȃ��ł��傤�B����ł́A�u�ɐB�v�Ƃ́A�����ɂƂ��Ĉ�̂ǂ̂悤�ȈӖ��������Ă���̂ł��傤���H

�}.2 ���C�K�[�̃��X�͂܂�ɔɐB�͂������A���܂ꂽ�q�̓I�X�E���X�Ƃ��ɐ��B�@�\���Ȃ�

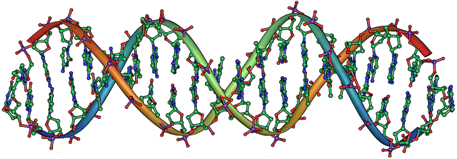

�@���ݒm���Ă��邷�ׂĂ̐����́A�uDNA(�f�I�L�V���{�j�_)�v�������́uRNA(���{�j�_)�v�Ƃ�����`�������g���āA�����̈�`�������̐���ɓ`���Ă����܂��B�Ⴆ�A�I�X�ƃ��X������L�����B�̐����́A���q�Ɛ��q�����̂����邱�ƂŁA��e�ƕ��e�̈�`�����q���ɓ`���܂��B�V�����̂́A�������`���Ɋ�Â��Ď����̑̂����A��ӂ��s���āA�V���Ȑ����Ƃ��Ă̊������n�߂܂��B�܂�A�����ɂƂ��Ắu�ɐB�v�Ƃ́A�u�V���Ȍ̂ݏo�����Ɓv�ł���A���̂��߂Ɉ�`��������DNA��V���Ȍ̂ɓ`���邱�ƂŁA���̐���Ɂu����������`���Ă����v�Ƃ����s�ׂȂ̂ł��B��`����`����Ƃ������Ƃ́A�u�����Ă������߂̑�ӊ����݂̍���v��`����Ƃ������Ƃł�����A�����ɂƂ��ďd�v�Ȃ��̂ł��B�������A��`���̓`�B�ɂ́A�����Ƒ傫�Ȑ����w��̈Ӗ�������܂��B����́A�u��`���̓`�B��������̂����ł����i�����N����Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B

�}.3 DNA�͓�d�点��\��������

�@�u�i���v�Ƃ́A���ԂƂƂ��ɐ����̐������ς���Ă������Ƃ��w���܂��B�A�j���u�|�P�b�g�����X�^�[�v�ł́A�s�J�`���E�͐����ƂƂ��ɔ\�͂��ς���Ă����܂����A�A�j���̒��ł͂��ꎩ�̂��u�i���v�ƌĂ�ł��܂��B�u�s�`���E���s�J�`���E�����C�`���E�v�Ƃ�����ł��B�������A���̂悤�Ȑ����ɔ����\�͂̕ω����A�����w�ł́u�i���v�ƌĂ�ł��܂���B�����w�ɂ�����u�i���v�Ƃ́A������āA���܂ő��݂��Ȃ���������������邱�Ƃ�����ł��B�s�J�`���E�́u�i���v�́A������J��Ԃ����ω��ł���A�����w�I�ɂ́u�ϑԁv�ƌĂ�܂��B�J�G�����I�^�}�W���N�V����J�G���ɂȂ�̂Ɠ����ł��B�������A�����̐�������`���ɂ���Č��߂��Ă���A���̏����Ԃœ`����Ă����Ƃ��ɏ������ω�����Ȃ�A���̐���ɂ͍��܂ő��݂��Ȃ������V���Ȑ���������邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A�����w�ł����u�i���v�ł��B

�}. 4 �I�^�}�W���N�V����J�G���ɂȂ�̂́u�i���v�Ƃ͌ĂȂ�

DNA��RNA�Ƃ����j�_�ł́A4��ނ̉�����ѕ���ς��邱�Ƃɂ���āA�l�X�Ȉ�`����ێ����Ă��܂��B�q���Ɉ�`����`����Ƃ��́A���̉���z����R�s�[����`�ɂȂ�܂����A���̍ۂɂ����Ⴂ�m���i100�����1����x�̊����j�ŃR�s�[�~�X���N����̂ŁA�q���ɓ`����`���͌��̂��̂ƑS�������ɂ͂Ȃ�܂���B�A�C�X�����h�̐����w�҂ł���J�[���E�X�e�t�@���\�����s������K�͂Ȍ������ʂɂ��ƁA�l�͒N��������70�̐V���ȓˑR�ψق������Đ��܂�A���e�ɂ���e�ɂ��Ȃ��V���ȉ���z�����邱�Ƃ��������Ă��܂��B���������āADNA��RNA���g���ĔɐB���Ă��鐶���́A���ׂāu�i���v���邱�Ƃ��ł��鑶�݂ł��B���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A����DNA��RNA�̃R�s�[�����S�ł���A�q���ɓ`����`�������o���Ă��������̂ł���Ƃ�����A�i���͋N����Ȃ��Ƃ������Ƃł��BDNA��RNA�̉���z��̃R�s�[���s���S�����炱���A�͂��߂Đi�����\�ɂȂ�̂ł��B

�@����ł́A�ǂ����Ă��ׂĂ̐����́A�s���S�Ȉ�`���̓`�B���s���̂ł��傤���B�_�[�E�B���́u���R�I����v�ł́A��`���鐫���̊Ԃɕψق�����A����ɉ����Č̗̂L���������܂��Ă���Ȃ�A�����ɗL���ȃ^�C�v��������d�˂邲�Ƃɕp�x�𑝂��Ă����A�ŏI�I�ɂ͗L���ȃ^�C�v�����ɂȂ��Ă��܂��Ɨ\�����܂��B������DNA��RNA�͏������ω�����̂ŁA������V���ȃ^�C�v���W�c���ɏo�����܂��B�厖�Ȃ̂́A���̕ω����̂Ɍ��܂����������͂Ȃ��A�L���ȃ^�C�v�ƕs���ȃ^�C�v�������_���ɔ������Ă���Ƃ������Ƃł��B�u��������ŗL���ł���v�Ƃ������Ƃ́A�u�ʂ̏����ł͕s���ł���v�Ƃ������Ƃł��B�������������钆�ŁA�����ɗL���Ȑ��������^�C�v�ƕs���Ȑ��������^�C�v�������A�L���ȃ^�C�v�̕��������c��m���������Ȃ�ł��傤�B�����āA�����c�����L���ȃ^�C�v���m���q�������A�L���ȃ^�C�v�̎q�������܂��m���������Ȃ�܂��B���̂悤�ɂ��āADNA��RNA����`�����Ƃ��鐶���́A��ɂǂ�ǂ���ɓK�������̂ɐi�����Ă����̂ł��B

�����̐i���ɖړI�n�͂���܂���B�����͖ڂ̑O�̊��ɁA���������I�ɓK�����邾���Ȃ̂ł��B���̂��߁A��`�����̃R�s�[�~�X���S���N����Ȃ��A���邢�͔ɐB�������s���ł���Ƃ������u�i�����Ȃ������v�����ɂ����Ƃ��Ă��A����͍��X�ƕω�������ɓK���ł����A�������т邱�Ƃ͂ł��܂���B�����͂����ă~�X��Ƃ��V�X�e�����̗p���邱�ƂŁA����̑��������m�ۂ��铹��I�̂ł��B�Ƃ�����A�ɐB�Ƃ͐�����Ȃ��s�ׂł���A�ɐB�����邪�̂ɐ����͐i�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B����܂łɏq�ׂ����Ƃ��܂Ƃ߂�ƁA�i�����N���������3����܂��B

|

�@ ����Ԃŏ�`��邱�Ɓi��`�j �A �`������S�ɓ������̂ɂȂ�Ȃ����Ɓi�ψفj �B �ψّ̂̊Ԃɑ��B���Ɋւ��鍷�����邱�Ɓi�I���j |

�@���̂����A�@�ƇA������ΐi���͋N����A�B�̏����������Ί��ɑ���K�����N����܂��B����3�������A�����łȂ��Ƃ��i���͋N����܂��B�Ⴆ�A�u�`���Q�[���v�Ƃ����V�т�����܂����A����͌��`���ɂ��镶�͂�`����i��`�j�A���̓r���Ń~�X��������i�ψفj������̂ŁA����͂܂��Ɂu���t�̐i���v�Ƃ����܂��B�܂��A��@���`�������u���̓��̐i���v����͂���������A�ꎚ�ꎚ�����ʂ���Ă����̂́u�ʖ{�̐i���v���Č����������Ȃǂ�����܂��B�i���Ƃ́A�����ɓ��ٓI�Ȍ��ۂł͂���܂���B�����Ƃ������̂��A��L3�̏��������ˑ��������̂ł��邩�炱���A�u�K���i���v���N�����Ƃ��������̘b�ł��B

(2) �_�[�E�B���́u���R�I����v�̔���

�@�n����ɂ͗l�X�Ȑ��������܂����A������̐���������ł��邻�̊��ɓK��������������Ă��邱�Ƃ́A��̂���m���Ă��܂����B�������A�Ȃ����̂悤�ɂȂ�̂��́A��肭�����ł��܂���ł����B�͉̂Ȋw�I�ȍl���ȂǂقƂ�ǂȂ������̂ŁA�����̓K���́u�_�̈̑傳�v��\�����̂Ƃ��ĉ��߂���Ă����̂ł��B�����́u�n���L�v�ɂ́A�u�_�͓V�n�n����6���ڂɊe��̐�����ƒ{�Ȃǂ����A�����Ől�Ԃ�������v�Ə�����Ă���܂��B19���I�܂ł́A�u�����͑�̂��猻�݂̌`�̂܂܂ŕ�炵�Ă���A���ԂƂƂ��ɕω�����Ƃ����l���͐_��`��������́v�Ƒ������Ă��܂����B

19���I�܂ł̐����w�́A�܂������I�Ɂu�����w�v�ł����B�ȒP�ɂ����ƁA�l�X�Ȑ����𐢊E������u�W�߂āv�u���ނ��āv�u���ׂ�v��ł��B��q�C������o�āA���ꂱ�����E�����琔�m��Ȃ��������������ꓰ�ɏW�߂��܂����B������R���N�^�[��낵���W�߂ĕ��ׂ�ƁA�u���邱�Ɓv�ɋC�t���܂����B����́A��Ǝ�̊ԂɁu�A���I�Ȍ`�̕ω��v�������邱�Ƃł��B�������������ނł���̂́A��Ǝ�̊ԂɎ��������ƈႤ���������邩��ł��B�u���Ă���^�Ⴄ�v�Ƃ������_�Ŕ�ׂA���ɕW�{����ׂ�ƁA�ǂ�����Ǝ�̊Ԃɂ���`�̈Ⴂ���A�������ω����Ă���悤�Ɍ����܂��B�Ⴆ�A���ނ���ނƂ���ׂĂ݂܂��B���ނ̑O���̕����͗��ł�����A��ނ̑O���Ƃ͊O�������S���قȂ�܂����A���g���ׂ�Ƃ����ł�����܂���B�Ή����鍜��ؓ��������悤�ɂ���̂ł��B�S�g�̌`�͈���Ă��Ă��A�����Ŏ��Ă�����̂���ׂĂ����ƁA�u���������Đ����ɂ͋��ʂ̑c�悪���āA��������ω����Ď}�����ꂵ���̂ł͂Ȃ����H�v�Ǝv�����ł��B

�}.5 ��ށi���j�ƒ��ށi�E�j�̍��i�W�{

(i) ���}���N�́u�p�s�p���v

�@�u�����͎��ԂƂƂ��Ɏp��ς��Ă����\�͂��A���̒��ɔ�����Ă���v�Ƃ������Ƃ����߂Ĕ��\�����̂́A�t�����X�̔����w�҂ł���W�������o�e�B�X�g�E���}���N�ł����B���}���N�͖��Ғœ����̐��Ƃł������A���Ғœ����̕��ނ����Ă��邤���ɁA�u�Ȃ������悤�Ȑ����̎�ނ������̂��H�v�u�Ȃ���̂ɂ������������͂��Ȃ��̂��H�v�Ƃ����^��������܂����B�����āA���}���N�̂��ǂ蒅�����������A�u��̂ɂ��������킪���̐F�X�Ȏ�ւƐi����������A��̂̐����͍��͂��Ȃ����A�����ɑ��l��������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������̂ł��B���}���N�̉����́A1809�N�ɏo�ł��ꂽ�u�����N�w�v�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B

�}.6 ���}���N�͏��߂Đi���_�����������ƂŒm����

����ł́A�ǂ�����Ď�͐i�������̂ł��傤���H���}���N�̗��Ă��������A�u�p�s�p���v�Ɓu�l���`���̈�`�v�Ƃ������̂ł����B���������̐����̒��ł悭�g���튯�́A����ɔ��B���Ă����܂��B����ŁA���߂��瑶�݂���튯�ł����Ă��A���̐����̒��Ŏg��Ȃ���A����ɐ����ċ@�\�������܂��B�����ŁA���}���N�͂��̂悤�ɂ��Đ��U�̒��Ō�V�I�ɐg�ɕt�����`��(�l���`��)���A�q���ɂ��`����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B

���}���N�̍l�����u�i���_�v���A���O���ƃL�����Ő������Ă݂܂��B�u���O���͌��̓͂��Ȃ��n�ʂ̒��Ő����Ă��邩��A����ɖڂ��キ�Ȃ��āA�n�ʂ��@��r�͂������Ȃ����v�ƃ��}���N�͐������܂��B�����悤�ɁA�u�L�����͍����}�ɂ���̗t��H�ׂ悤�Ƃ��āA�������L���Đ����Ă��邩��A����Ɏ����Ȃ��ċ����Ȃ����v�Ɛ�������̂ł��B�����āA���̂悤�Ȍ`����g�ɕt�����������q���߂A���܂ꂽ�q���ɂ͂��̌`�����킸���ɓ`���͂��ł��B�����̓����́A���̊����ʼn���N�ɂ��n���Đ�����J��Ԃ��Ă���̂ŁA���ゲ�Ƃ̒~�ς͏����ł����Ă��A���ꂪ�������ƂŁA����ɑ傫�ȕω��ƂȂ�ƍl������ł��B�܂�A�u�g��Ȃ��Ƒމ����A�g���Ɣ��B����v�Ƃ����u�p�s�p���v�ƁA�u�e����q�Ɍ�V�I�Ɋl�������`�����p�����v�Ƃ����u�l���`���̈�`�v�̃T�C�N���ŁA������d�˂邲�ƂɌ`�������B���Ă���ƍl�����̂ł��B

�}.7 ���}���N�ɂ��A�L�����̐�c�͍����̖̗t��H�ׂ邽�߂Ɏ��L���w�͂��������ʁA����̂悤�ɒ���������悤�ɂȂ���

�������A���}���N�̍l�����u�i���_�v�́A���ł͊ԈႢ���ƍl�����Ă��܂��B���}���N�̌�T�́A�u�̃��x���̕ω��v��i���ƍ����������Ƃł��B�������A����͌��ゾ���炢���邱�Ƃł��B�����́u��`�q�v�Ƃ����T�O���Ȃ��A�ǂ̂悤�Ɏq���Ɍ`�����`����Ă����̂��Ƃ������Ƃ��悭�������Ă��Ȃ������̂ŁA�������Ȃ����Ƃł��B�������}���N�̉������������Ƃ���Ȃ�A�u�e���q���ޑO�Ɋ撣���ĕ�������ƁA���܂�Ă���q���͐e�������������������ǂ��Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���ꂪ���肦�Ȃ��Ƃ������Ƃ͕�����ł��傤�B�̂���V�I�Ɋl�������`���́A��`�q�Ƃ͖��W�Ȃ̂ŁA���̎q���Ɉ�`����Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł��i�������A�ߔN�ł́u�G�s�W�F�l�e�B�N�X�v�ƌĂ��ADNA�̉���z��̕ω���Ȃ���V�I�Ȉ�`�q����̕ω������邱�Ƃ��������Ă��܂����j�B

���}���N�̎咣�����u�l���`���̈�`�v�ɂ��ẮA���݂ł͍L���������Ă��܂��B���ɗL���Ȃ̂́A�h�C�c�̓����w�҂ł���A�E�O�X�g�E���C�X�}�����A�}�E�X���g���čs���������ł��B���C�X�}���́A�}�E�X�̔�������Ă������ĂĎq���Y�܂��A���̎q�}�E�X��������Ĉ�āA�����22����ɓn���ČJ��Ԃ��܂����B���̌��ʕ����������Ƃ́A�u�}�E�X�̔��̒����ɕω��͌���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B���_���l�₻�̑��̏@���I�W�c�ł��A�`���I�ɉ��S����ɂ��n���Ċ�����s���Ă��܂������A�ނ�̎q���̕�炪���Ȃ��Ȃ����Ƃ�����́A�قƂ�Ǖ���Ă��܂���B���}���N�́A������؏����l���`���Ɋ܂߂Ȃ��|�̐��������Ă��܂������A�������ł��̋�ʂ��ǂ�����Ă��̂��͐����ł��܂���B���}���N�͍ŏ��̐i���_�҂������̂ł����A���}���N�̐��͉Ȋw�I�����Ƃ��Ă͖��������A���̌�A���̂܂܂̌`�ł�����咣����Ȋw�҂͂��܂���ł����B

�}.8 �}�E�X�̔���ؒf���Ă��A�q�}�E�X�̔��͒Z���Ȃ�Ȃ�

(ii) �_�[�E�B���́u���R�I����v

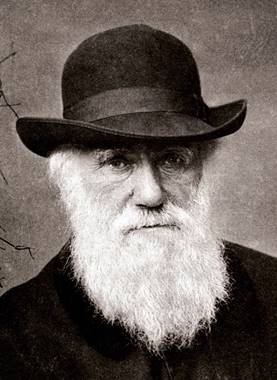

�@�����ŁA�u�i���_�v�ŗL���ȃC�M���X�̒n���w�҃`���[���Y�E�_�[�E�B���̓o��ł��B�_�[�E�B���́A�i���_�̒̌��т���A�����ł́u�����w�ҁv�ƈ�ʓI�Ɍ��Ȃ����X���ɂ���܂����A���g�͑������Ɂu�n���w�ҁv�𖼏���Ă���A����̊w��ł��n���w�҂ł���Ƃ����F�����m�����Ă��܂��B�_�[�E�B���́A���탁�[�J�[�ŗL���ȑ�x���E�F�b�W�E�b�h�Ƃ̈ꑰ�ŁA���̃��o�[�g�E�_�[�E�B���͈�҂������̂ŁA���ɗT���Ȋ��ň�Ă��܂����B�q���̂��납�甎���w�I����D�݁A8�̂Ƃ��ɂ͐A���E�L�k�E�z���̎��W���s���Ă��܂����B16�̂Ƃ��ɕ��̈�Ƃ������邽�߂ɐe���𗣂�A1825�N�ɃG�f�B���o����w�̈�w���ɓ��w�����̂ł����A�������邱�Ƃ����ŁA�������܂���������Ă��Ȃ�����̊O�Ȏ�p�ɓ���߂��ɂ��܂����B�܂��A�����̏W�Ȃǂ�ʂ��āA���R�E�̑��l���ɖ������Ă������Ƃ���A��҂ɂȂ邱�Ƃɋ����������A�w�ʂ���炸�ɑ�w�����邱�ƂɂȂ�܂��B���ɖq�t�ɂȂ邽�߁A1827�N�ɃP���u���b�W��w�ɓ��w����̂ł����A�����ł��_�w�������̂��ŁA�����w�⍩���̏W�ɌX�|���Ă��܂��܂����B1831�N�ɃP���u���b�W��w�𒆂̏�̐��тő��Ƃ��܂������A�_�[�E�B���͌�̉�z�^�ŁA�u�w��I�ɂ̓P���u���b�W��w�œ�����͉̂����Ȃ������v�Əq�ׂĂ��܂��B

�@1831�N�A�C�M���X�C�R�́A��A�����J�C�݁E�t�H�[�N�����h�����E�K���p�S�X�����̒n�}���쐬���邽�߁A���ʑD�r�[�O������h�����܂����B�n�}�́A�����푈�ƂȂ����Ƃ��̔������ł߂邽�߂ɕK�v�ł����B�r�[�O�����̑D���̓A�}�`���A�Ȋw�҂ŁA�r���ŏo���킷��������Ȃ��l�X�Ȑ��������邽�߂ɁA�T�����ɔ����w�҂������邱�ƂɌ��߂܂����B�����āA�����w�҃W�����E�X�e�B�[�u���X�E�w���Y���[�̏Љ�ŁA�P���u���b�W��w�𑲋Ƃ���22�̃_�[�E�B�����r�[�O�����ɏ�荞�ނ��ƂɂȂ�܂��B�������A�D�ɂ͐�C�̔����w�҂����ɂ����̂ŁA�����̃_�[�E�B���̌����́u���o�[�g�E�t�B�b�c���C�͒��̉�b����̂��߂̋q�l�v�ł����B�������A��C�̔����w�҂��r���ʼn��D�����̂ŁA������Ȃ����C�̐�C�����w�҂ɂȂ��Ă��܂��B�_�[�E�B�����悹���r�[�O�����́A�o�q����4�N���1835�N�A�������m��̐ԓ����ɂ���K���p�S�X�����ɓ������܂����B�����Ń_�[�E�B�����������̂́A���X�ɐ��ޗl�X�Ȑ����ł����B

�}.9 �K���p�S�X�����́A�G�N�A�h���{�y��萼��900 km�ɂ��铇�X�ł���

�@�K���p�S�X�����́A�嗤���牓�����ꂽ���X�ł������A�����ɐ��ރt�B���`�Ƃ��������⋐��ȃ]�E�K���́A�����Ƃɔ����Ɍ`������Ă���A���������̐��ފ��ɓK�����`�����Ă����̂ł��B�Ⴆ�A�ł��̎�����H�ƂȂ铇�ł́A�t�B���`�̂������̓y���`�̂悤�ɕ������A�H���ł���T�{�e���̉������ł��Ȃ��Ă��铇�ł́A�]�E�K���͎�ɐL����悤�ɍb���̑O����������Ă��܂����B�������A������u�_�̌�S�v���Ƃ���l�����\�ł������A�_�[�E�B���͂����̓��������āA�ʂ̃A�C�f�A���v���t���܂����B�u��C�̌Ǔ��ŁA�������n���w�I�ɂ͐V�����ΎR�����ł���K���p�S�X�ɁA���ꂾ���̎킪�ŏ����瑶�݂����Ƃ͍l���ɂ����B�܂��A��Ăɋ߉��Ȏ킪�������邱�Ƃ���A�K���p�S�X�����̖k���ɂ��đ��݂��A���łɊC�v�������X��`���āA200�`300���N�O�ɑc���̈�Q���n�����A���ꂼ��̓��ł��̊��ɍ����悤�ɓK���I�ɐi�������̂��낤�v�ƁB

�}.10 �I�I�K���p�S�X�t�B���`�i���j�ƃs���^�]�E�K���i�E�j

����Ƀ_�[�E�B���́A�����̏㗬�K���ŗ��s���Ă����n�g�̕i����ǂȂǂ̒m������A�l�X�ȓ������������̂̒�����A���������������������I��Ō�z���J��Ԃ����ƂŁA���̓������͂����莝�i������o�����Ƃ��ł���ƒm��܂����B�l�דI�ɕi�킪�����Ƃ������Ƃ́A����Ԃ��A�����ɂ͌��X�u�ς��́v������Ƃ������Ƃł��B�i����ǂł́A������I��Ō�z������̂͐l�Ԃł��B�������A���������R�����A�����Ƀ����_���ɋN����ψق�I�ʂ���Ȃ�A�����͎��R�ɐi������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���鐶���������Ă�����ł́A����̂͏�ɑ��̌̂Ɛ�����q���ċ������Ă��܂��B�Ⴆ�A���������Ȃǂ̐����ɗL���Ȑ��������̂́A�����łȂ��̂��������m���Ő����c�邱�Ƃ��ł��A�q���𑽂��c���ł��傤�B�����āA���̎q���͂�͂葫�������Ƃ�������������Ă��邾�낤����A���̎�ޑS�̂́A�����オ�i�ނ��Ƃɂ���Ƒ��������̂���ɂȂ�܂��B���̂悤�ɂ��āA���ɓK�������������̂́A���R�ɏ�ɑI��Ă���A�����͐�������o�邲�ƂɊ��ɓK�������������悤�ɕω����Ă����ɈႢ�Ȃ��\�\���ꂪ���������Ɋ�Â��u���R�I����v�̔����ł����B�ԈႦ�₷���̂ł����A�u���R�I���v�������̂̓_�[�E�B���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�_�[�E�B�������������̂́A�u���R�I���v�ł͂Ȃ��u���R�I���ɂ���Đ������i�����邱�Ɓv�ł��B

�_�[�E�B���͂ƂĂ��T�d�Ȑl�������̂ŁA���R�I����\����O�ɑ����̐������ώ@���āA�����̍l���ł��̐i���������ł��邩�ǂ�����T�d�Ɍ������܂����B���ǁA�_�[�E�B�������R�I����\�����͔̂ӔN�ɂȂ��Ă���ŁA�q�C���I���Ă���20�N�߂����o�߂��Ă��܂����B�_�[�E�B���̎��R�I����́A1859�N�ɏo�ł��ꂽ�L���ȁu��̋N���v�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B���̖{�̐����Ȗ��O�́A�u���R�I���A���Ȃ킿���������ɂ����ēK�҂��������邱�Ƃɂ���̋N���v�Ƃ������̂ł��B�_�[�E�B���́u��̋N���v�́A����1,250���͂��̓��̂����ɔ����A�����ɑ������d�˂܂����B

�}.11 �_�[�E�B���͔ӔN�܂Ō����𑱂��A�i���_�����łȂ����R�Ȋw�̕��L������ɉe����^����

�����Ƃ��A����͎��R�I����������Ɏ����ꂽ����ł͂���܂���B�_�[�E�B���́A���R�I���ɂ��Đ��E���̉Ȋw�҂ƈӌ������킵�܂������A�����̉Ȋw�҂́u�����I�E�ϗ��I�Ɏ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƌ����āA�_�[�E�B���𗎒_�����܂����B�u�����L�v�Œm����W�����E�A�����E�t�@�[�u�������Ύ҂�1�l�ŁA�_�[�E�B���Ƃ͎莆�ňӌ��̌������������܂������A�ӌ��̍��v�ɂ͎���܂���ł����B�_�[�E�B���̎���̃C�M���X�ł́A�����̐l�X�̓L���X�g����M���Ă��܂������A�����̃L���X�g���ł́A�u��͐_�l�ɂ���č��ꂽ���̂ł���A�ω����邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƌ������Ă�������ł��B

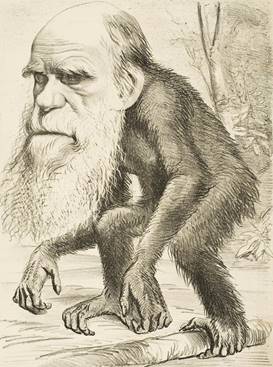

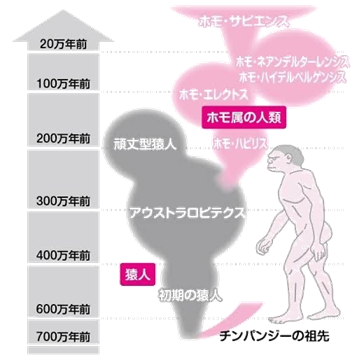

�u��̋N���v�̒��ŁA�_�[�E�B���́u�q�g�̐i���v�ɂ��Ă͐G��Ă��܂��A�킪�i������Ƃ����咣�́A���R�u�q�g���i���ɂ���Đ��܂ꂽ�v�Ƃ������Ƃ��Ӗ������ł��B�u�_�[�E�B�����A�q�g�̓`���p���W�[����i�������Ǝ咣���Ă���v�Ɠ����̎G���̕��h����ł��炩��ꂽ���Ƃ�����܂����B�������A�_�[�E�B�����g�́A�q�g���`���p���W�[����i�������Ƃ͏q�ׂĂ��܂���B�_�[�E�B���̎咣�͖O���܂ł��A�u�q�g�ƃ`���p���W�[�͓����c�悩��i�������v�Ƃ������Ƃł��B�q�g�ƃ`���p���W�[�����ʑc�悩�番���̂�600���N�قǑO�ł����A�������猻�݂܂ŁA�`���p���W�[�������悤�ɐi���𑱂��Ă����̂ł��B���ꂩ��`���p���W�[���q�g�ɐi�����邱�Ƃ͂���܂��A�q�g���`���p���W�[�ɕω����邱�Ƃ�����܂���B�_�[�E�B���́u��̋N���v�́A����ƌ����ɓǂ݂₷��������Ă����̂ŁA�����̌���ɖ|��A��ʖ��O�̕��L���S���W�߂܂����B�܂��A�����̐����w�̍��{���Ȃ��u�@���I�M�O�v��ے肵�����߁A�l�X�ȕ���̌����҂̊S�������t���A��v�ȉȊw�̃e�L�X�g�Ƃ��ėp������悤�ɂ��Ȃ�܂����B

�}.12 1871�N�ɃC�M���X�̎G���ɍڂ����_�[�E�B�������炩�������h����

�_�[�E�B���̎��R�I����́A�ƂĂ��V���v���ȉ����ł��B�u������������Ő����������N�����Ƃ��A�����ƔɐB�ɗL���Ȍ̂͂��̐����𑽂��̎q���ɓ`���A�s���Ȑ������������̂̎q���͏��Ȃ��Ȃ�v�Ƃ��������̂��Ƃł��B�����͎��R�I���ɂ���Ď����I�ɁA�ڂ̑O�̊��ɓK������悤�ɐi�����܂��B�Ⴆ�A�C�����Ȃ����芦���Ȃ�������J��Ԃ��Ƃ��܂��傤�B���̏ꍇ�A�����͏����ւ̓K���Ɗ����ւ̓K�����A���x�ł��J��Ԃ����Ƃł��傤�B�_���I�ɖ����͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ́u���ۂ̐������{���ɂ��̂悤�ɐi�����Ă��邩�ǂ����v���������ł����B����ׂ�̂͂Ȃ��Ȃ���������̂ł����A20���I�ɂȂ��āA�͂����肵���؋����������o�Ă��܂����B

�؋���1�́A�K���p�S�X�����̃t�B���`�ɂ��čs��ꂽ�����ł��B�����Ƃɖ��N��q�̌ł��ƃt�B���`�̂������̌����ׂ����ʁA���̕ω��ɂ���q�̕��ϓI�Ȍł����ω�����ƁA���̔N�̃t�B���`�̂������́A����ɓK���I�Ȍ`�ŕω�����Ƃ������Ƃ�������܂����B���̌������A�u��q�̌ł��ɓK���Ȃ��������ɂ₷������v�Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��B�܂��ɁA�u���R�����ω����A����ɓK�������̂����������c�邱�Ƃɂ���āA�K���i�����N����v���Ƃ������ꂽ�̂ł��B���̌���A�������̐����Ŋ��ɍ��킹���i�����N�����Ă��邱�Ƃ�������A���ł͎��R�I���̑��݂��^���l�́A���Ȃ��Ƃ��i�������w�҂̒��ɂ͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�܂����B

���������̐��ɒa�����Ă���A38���N���Ƃ����Ă��܂��B�n���ɂ́A�f���炵�����������ӂ�Ă��܂��B�����ȍۂ��獂��100 m�����A�L���Ȑ��Ԍn����ޓy������������A��C�����j���N�W���A����Ԓ��A�����đf���炵���m�\�����������B�����́A��`�ƕψق����V�X�e���Ƃ��Đ��܂�A���̒��Ő����Ă������̂ł��B�����ł���Ȃ�A�����݂��鐶���͂��ׂ�38���N�̊ԁA�ω�������ɑ��ēK���𑱂��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ǂꂩ1�̐������D��Ă��邱�Ƃ͂���܂���B�F�����悤�ɐi�������̂ł���A�i���̎d�������ꂼ�����Ă��邾���Ȃ̂ł�����B

(3) �G�s�W�F�l�e�B�N�X�Ƃ͉����H

�@��`�`���̔����́A����܂ł�DNA�ɋL�^����Ă����`����ꂽ���ʂƂ���Ă��܂����B�܂�A�u��`�`���̕ω��v�Ƃ́A�u��`���̕ω��v�̂��Ƃł���A���̋L�^�}�̂ł���uDNA�̉���z��̕ω��v�������ƍl�����Ă��܂����B�������Ȃ���A��V�I�ɂ͓�����`���A�܂蓯��DNA�̉���z��ł����Ă��A�זE���x�����邢�͌̃��x���̌`�����قȂ����������m���Ă��܂����B�Ⴆ�A�ꗑ���o������N���[�������A�}����n���s�Ȃǂ̉h�{���B�ő��B�����A���́A��`��S������ɂ�������炸�A�̊ԂɈႢ�������邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ȗ�́A���ƈ�`�̑��ݍ�p�ɂ���Ď�ɐ������Ȃ���Ă��܂������A�זE���ǂ̂悤�Ɋ��̈Ⴂ��F�����L������̂��A�̃��x���łǂ̂悤�ɍ���������̂��́A��`�q�@�\�̖ʂ���͖��炩�ɂ���Ȃ�����������܂����B

�}.13 �W���K�C���͒n���s�ő������ł���

�@������1942�N�A�C�M���X�̐����w�҂ł���R�����b�h�EH�E�E�H�f�B���g���́A���ƈ�`�̑��ݍ�p��������邽�߂Ɂu�G�s�W�F�l�e�B�N�X(epigenetics)�v�Ƃ����p����쐬���܂����B�G�s�W�F�l�e�B�N�X�́A�u�G�s(�M���V�A��F�Ã�ί ������)�v�Ɓu�W�F�l�e�B�N�X(�p��Fgenetics��`�w)�v�Ƃ̍�����ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B���̌�A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�́A�uDNA�̉���z��̕ω���Ȃ���V�I�Ȉ�`�q����̕ω��v����ȑΏۂƂ��������ƂȂ�A�l���`�����̂̐�����Ďp�����u�G�s�W�F�l�e�B�b�N��`�v�̗�����o����A�l�����Y�t����悤�ɂȂ�܂����B���݂ł́ADNA�̉���z��̕ω��Ƃ͓Ɨ������A�H������X�g���X�Ȃǂ̊��v���ɂ���ĕω������V�I�Ȉ�`�q�ω��̂��Ƃ��u�G�s�W�F�l�e�B�N�X�v�ƌĂ�ł��܂��B

�}.14 �R�����b�h�EH�E�E�H�f�B���g���́A�V�X�e�������w��G�s�W�F�l�e�B�N�X�̊�b��z���������w�҂ł���

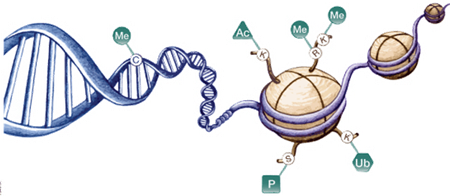

�@�G�s�W�F�l�e�B�N�X�́A�uDNA�̃��`�����v����сu�q�X�g���̃A�Z�`�����v�Ȃǂɂ���Ĉ����N������邱�Ƃ��������Ă��܂��B�ł���������Ă���̂́uDNA�̃��`�����v�ł��BDNA������4��ނ̉���(�A�f�j���E�`�~���E�O�A�j���E�V�g�V��)�̂����A���`�������N����̂̓V�g�V���ł��B�V�g�V�������`���������ƁA�V�g�V���Ƀ��`����(-CH3)���������ă��`���V�g�V���ɂȂ�܂��B���̃��`���V�g�V����5�Ԗڂ̉���ƂȂ��āA����`����̂ł��B����DNA�̃��`�����̈ꕔ�́A���q�◑�q�Ȃǂ̐��B�זE�ł��N����̂ŁA���̐���ɂ��`����`����ω������܂��B�Ⴆ�A�Z�C���E�^���|�|���h�{��Ԃɂ���ƁADNA�̃��`������Ԃ��ω����܂��B����ƁA���̐���̃Z�C���E�^���|�|��DNA�́A���Ƃ���h�{��Ԃɂ��Ȃ��Ă��A�O�̐���Ɠ����悤�ȃ��`������ԂɂȂ邱�Ƃ�����Ă��܂��B���ʂƂ��Ă�DNA�̉���z��ԑ����̂ł����A�G�s�W�F�l�e�B�N�X����`����S���Ă���̂ł��B�������A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�͊��ɂ���ĕω������邱�Ƃ��ł��܂��B

�}.15 �V�g�V���ƃ��`���V�g�V���̍\����

�@�Ȃ������ɂ́A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�Ƃ���DNA�̉���z��Ƃ͓Ɨ�������`����`����d�g�݂�����̂ł��傤���H����́A���ꍏ�ƕω��������̊��ɑ��āA�K��������荂�߂邽�߂��Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�c���̑�ɓ�����}�E�X�ɃJ�����[�ߑ��̃G�T��^���Ĉ�Ă�ƁA�̎��b����1.2�{�̔얞�̃}�E�X�ɂȂ�܂��B���ɁA���̎q���ɂ̓J�����[�̏��Ȃ��ʏ�̃G�T��^���܂��B����ɂ��ւ�炸�A�q���̑̎��b����1.7�{�ɂ܂ő������܂����B����ɑ��̑���A�ʏ�̃G�T��^���Ă���ɂ��ւ�炸�A�̎��b����1.2�{�܂ő��������̂ł��B�ŋ߂̌����ɂ��ƁA�������j���ł́A�H�~�𑝂����莉�b�𗭂߂��肷���`�q�̕ω����A���q��DNA�̒��ŋN�����Ă��邱�Ƃ�������܂����B�l�ނ̑c��͒����ԁA���Q��ɏP���邩������Ȃ���Ԃɂ��āA�H�ׂ���Ƃ��ɂł��邾���H�ׂĂ����������A�����c��ɗL���ł����B���̂��߁A����̊��ɐH�����ǂ̂��炢����̂��Ƃ��������A���̐���ɓ`����d�g�݂�������Ă�����̂ƍl�����܂��B�u���͐H�����L�x�Ȑ�ڈ���̃`�����X������A��������H�ׂăG�l���M�[��̎��b�Ƃ��Ē~���Ă����A���̌�̋Q��ɔ����Ȃ����v�ƁA�����G�s�W�F�l�e�B�N�X�ɂ���Ďq���Ɉ����p���̂ł��B

�@����ɁA�G�s�W�F�l�e�B�N�X�Ɋւ���ŐV�����Ƃ��āA�u���|�̌o������`����v�Ƃ��������̕�����܂��B���̌����ł́A�܂��c���̐���ɓ�����}�E�X�ɁA�������̓�����k����������ɓd�C�h����^���A�����Ƌ��|�̌o�������X�|���f���g�����t�����܂����B�܂�A����̓�����k���������ŋ��|�̌o�����z�N�����悤�Ɋw�K��������ł��B����ƁA�c���̃}�E�X�͂��炩���ߊ댯���@�m���邽�߁A���̓���̓��������m����u�k�o�Ɋւ���`�q�v�ɃG�s�W�F�l�e�B�b�N�ȕω��������܂����B�����āA���ꂪ�q���⑷�̐���ɂ܂ň����p����āA���������������k���������ł��A�g�������߂ĕ|����悤�ɂȂ����Ƃ����̂ł��B������A�u�댯�ɂ��Ă̏��v�����̐���ɓ`���邱�ƂŁA�����ɗL���ɂȂ�Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B���܂łɊm���߂�ꂽ�������炷��ƁA�H����^���Ȃǂ̌o���̈ꕔ���A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�ɂ���Ďq���Ɏp�����ƍl�����Ă��܂��B

�}.16 �G�s�W�F�l�e�B�N�X�����݂��邱�Ƃɂ��A�����͊��ɓK������\�͂����܂�

�@���̂悤�ȃG�s�W�F�l�e�B�N�X�ɂ���`�́A�e�������Ă���ԂɊl�������`�����q�ɓ`������̂�����A�u�l���`���̈�`�v�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�l���`���̈�`�́A�t�����X�̔����w�҂ł���W�������o�e�B�X�g�E���}���N�Ȃǂ��咣���Ă��܂������A��ʂɂ͊ԈႢ�Ƃ���Ă��܂����B�������A���鐶���ɂ�����G�s�W�F�l�e�B�b�N�ȕω�����`���邱�Ƃ����邱�Ƃ���A�u�l�I�E���}���L�Y���v�Ƃ������}���N�̐��ɋ߂���������w�����F�߂���悤�ɂȂ�܂����B�������A������Ƃ����ă��}���N�̐����������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B

�@�Ȃ��Ȃ�A���}���N�̎咣�����u�p�s�p�I�v�Ȋl���`���̈�`�����݂���؋��́A���݂̂Ƃ��딭������Ă��Ȃ�����ł��B���}���N�́A�����̐i���͂��̐����̋��߂�����i�ނ��̂ƍl���A�����́u��̓I�Ȑi���v��F�߂Ă��܂����B�������A���݂܂łɔ�������Ă���l���`���̈�`�́A���ׂĊ��̕ω������������ƂȂ�ADNA�̃��`�����Ȃǂ̃G�s�W�F�l�e�B�N�X���N���������Ƃ������ł��B�G�s�W�F�l�e�B�b�N�ȕω��́A��`�q�̓ˑR�ψق������Ƃ�����̂ł͂���܂��A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�̋@�\���̂��͈̂�`�q�̐���̂��Ƃɂ���܂��B�܂�A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�̉ߒ��ɐ����̈ӎv���̐�����������邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł��B�G�s�W�F�l�e�B�N�X�̉𖾂́A����̐i���_�̐i�W�ɂȂ邱�Ƃ͂����Ă��A���{����̓]���Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��ł��傤�B

(4)�u��`�v�Ɓu���v�̉e���͂ǂ��炪�����̂��H

���܂�Ă����ɗ��q�ɏo���ꂽ�u�ꗑ���o�����v���A39�N�Ԃ�ɍĉ�܂����B1979�N�̕ăI�n�C�I�B�ł̏o�����ł��B�{�e�̓��C�X�ƂƃV���v�����K�[�ƂŁA���R2�l�Ƃ������u�W�F�C���Y�v�Ƃ������O��t�����܂����B����܂ň�x����������Ƃ��Ȃ������̂ɁA�W�F�C���Y�E���C�X�ƃW�F�C���Y�E�V���v�����K�[�̊Ԃɂ́A�l�X�ȗގ��_������܂����B2�l�Ƃ���⍂�����C���ŁA���������������Γ��ɂɔY�܂���Ă��܂����B�w�Z�̐��т͂���قǗǂ��Ȃ��A1�l�͍��Z1�N�̂Ƃ��Ɉ�x����A����1�l�����悷�ꂷ��̐��т���葱���Ă��܂����B�������A�ގ��_�͂��ꂾ���ł͂���܂���ł����B���̍ĊJ����n�����ɂ��A2�l�Ƃ��Ԃ́u�V�{���[�v���^�]���A�w�r�[�X���[�J�[�Ŗ����́u�Z�[�����v�B�����J�[���[�X���D���ŁA�싅�͌����B������肩�A2�l�Ƃ�������������A�ŏ��̍Ȃ̖��͂ǂ�����u�����_�v�ŁA2�x�ڂ̍Ȃ͂ǂ�����u�x�e�B�v�B����͒��j���u�W�F�C���Y�E�A�����iAlan�j�v�A�����́u�W�F�C���Y�E�A�����iAllan�j�v�Ɩ��t���܂����B����ɁA�������̖��O�͂ǂ�����u�g�C�v�ł����B�\�\����͗��ɘb���ł��߂��Ă��܂����A�ʁX�̊��ň�Ă�ꂽ�ꗑ���o�����ɋ����قǗގ��_������Ƃ����b�́A���E�e�n�ŕ���Ă��܂��B

�}.17 �ʁX�Ɉ�Ă�ꂽ2�l�̃W�F�C���Y�ɂ́A���Ԃ��V�{���[�ȂǗl�X�ȋ��ʓ_��������

(i)�u���L���v�Ɓu�L���v�Ƃ́H

�@1960�N��ȍ~�A�ʁX�̊��ň�Ă�ꂽ�ꗑ���o�����́A�Ȋw�I�ɋɂ߂ċM�d�ȑf�ނƂ��āA�s����`�w�҂ɂ���ēO��I�Ɍ�������܂����B�l�Ԃ̐��i��\�͂��`���v���ɂ́A�u��`�v�Ɓu���v�̉e��������܂��B�u��`�v�̉e���́A�o������{�q�̌����Ȃǂɂ���ē��v�I�ɐ��v�\�ŁA����ɂ���Đ����ł��Ȃ��������u���v�̉e���ł��B�s����`�w�҂́A�ʁX�̊��ň�Ă�ꂽ�ꗑ���o�������r���邱�ƂŁA�u��`�v�Ɓu���v�̂ǂ��炪�l�Ԃ̐��i��\�͂ɋ����e����^����̂��A���ׂ���Ǝv�����̂ł��B

�@�u�ꗑ���o�����v�́A�������������̒i�K��2�ɕ�����A�Ɨ������̂Ɉ�����̂�����A���҂͊��S�ɓ���̈�`�q�����L���Ă��܂��B����ɑ��āu���o�����v�́A�q�{��2�̎����������Đ��܂�A�ʏ�̌Z��o���Ɠ������A���ς���50%�̈�`�q�����L���Ă��邾���ł��B�ꗑ���Ɠ��̑o�����́A��`�q�̋��L�䗦��ʂɂ���A���̏����i�o���O�̑ٓ�������A���܂ꂽ���Ƃ̉ƒ���܂Ŋ܂߂āj�͂قƂ�Ǔ����ł��B�s����`�w�ł́A���̂悤�Ȑ�������u���L���v�Ƃ����A�o�������u�������悤�Ƃ�����v�̂��Ƃł��B���Ƃ���A��`�q��100%�����ꗑ���o�����ƁA��`�q��50%�������o�����̃f�[�^����������W�߂āA�����ꗑ���̕����悭���Ă����Ƃ���A����́u��`�v�̉e�������邱�Ƃ����������ƂɂȂ�܂��B�����āA�ꗑ���Ɠ��̗ގ����̍����傫����Α傫���قǁA���̕������u��`�v�̉e�����傫���Ƃ������Ƃ��ł���͂��ł��B

�}.18 �ꗑ���o�����́A���҂Ƃ����S�ɓ���̈�`�q��L���Ă���

�s����`�w�҂́A�����Ɠ��̑o�������r����i���̎�@���u�o�����@�v�Ƃ����܂��j���ƂŁA�l�i��\�͂̌`���ɂ��Ă̏d�v�Ȏ��������܂����B���������s����`�w�ɂ�����u�o�����@�v�ɂ��A�g����̏d�A�w��̐��ȂǗʓI�ȑ召�ɂ�����鍀�ڂ́A���ɔ�ׂĈꗑ���̗ގ��x���ɂ߂č����ł��B�o�����́u������v�͓����Ȃ̂�����A�ގ����̍��́u��`�̉e���v�ɂ����̂ƍl���鑼����܂���B�ގ����͑��W���ŕ\����A1�����S�ɓ���ŁA0���S�����W�Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�A�̏d�̑��W���ׂ�ƈꗑ����0.8�A����0.4�ƂȂ�܂��B����2�F1�Ƃ����䗦�́A�ꗑ������`�q��100%�����L���A����50%�������L���Ȃ����ƂɑΉ����Ă��܂��B�܂�A�u��`�̉e���v��![]() �A�u���̉e���v��

�A�u���̉e���v��![]() �Ƃ���A���̂悤�ȘA�������������Ă��܂��B

�Ƃ���A���̂悤�ȘA�������������Ă��܂��B

![]()

![]()

�@�����������![]() �ƂȂ�A�Ƒ��Ԃ̑̏d�̗ގ����́A�u��`�̉e���v�����Ŋ��S�ɐ����ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������̂�H�ׂ���A�����悤�Ȑ����K������������Ƃ������u���L���v�̉e���́A�̏d�ɂ͖��W�Ȃ̂ł��B�������A����́u�̏d�̂��ׂĂ���`�Ő����ł���v�Ƃ������Ƃł͂���܂���B�ꗑ���o�����̑��W����0.8�Ȃ̂́A2�l�̑̏d�͂悭���Ă��邪�A�S�������ł͂Ȃ�����ł��B���̈Ⴂ�́A���݂����u�قȂ���v����قȂ�e�����Ă��邱�Ƃɂ��܂��B�Ⴆ�A�e��2�l��ʁX�̊w�Z�ɒʂ킹��A���H�̓��e���قȂ�A���ꂪ�̏d�ɉe�����邩������܂���B�s����`�w�ł́A���̂悤�ȓƎ������u�L���v�Ƃ����A2�l���u�قȂ点�悤�Ƃ�����v�̂��Ƃł��B���́u�L���v�̉e�����傫����A�u��`�q�v��u���L���v�������ꗑ���o�����ł��A�Ⴂ������Ă��܂��B

�ƂȂ�A�Ƒ��Ԃ̑̏d�̗ގ����́A�u��`�̉e���v�����Ŋ��S�ɐ����ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������̂�H�ׂ���A�����悤�Ȑ����K������������Ƃ������u���L���v�̉e���́A�̏d�ɂ͖��W�Ȃ̂ł��B�������A����́u�̏d�̂��ׂĂ���`�Ő����ł���v�Ƃ������Ƃł͂���܂���B�ꗑ���o�����̑��W����0.8�Ȃ̂́A2�l�̑̏d�͂悭���Ă��邪�A�S�������ł͂Ȃ�����ł��B���̈Ⴂ�́A���݂����u�قȂ���v����قȂ�e�����Ă��邱�Ƃɂ��܂��B�Ⴆ�A�e��2�l��ʁX�̊w�Z�ɒʂ킹��A���H�̓��e���قȂ�A���ꂪ�̏d�ɉe�����邩������܂���B�s����`�w�ł́A���̂悤�ȓƎ������u�L���v�Ƃ����A2�l���u�قȂ点�悤�Ƃ�����v�̂��Ƃł��B���́u�L���v�̉e�����傫����A�u��`�q�v��u���L���v�������ꗑ���o�����ł��A�Ⴂ������Ă��܂��B

�}.19 �u�L���v�́A�F�B�W�Ȃǂ̌Z�킪�ʁX�ɑ̌�������̂��Ƃł���

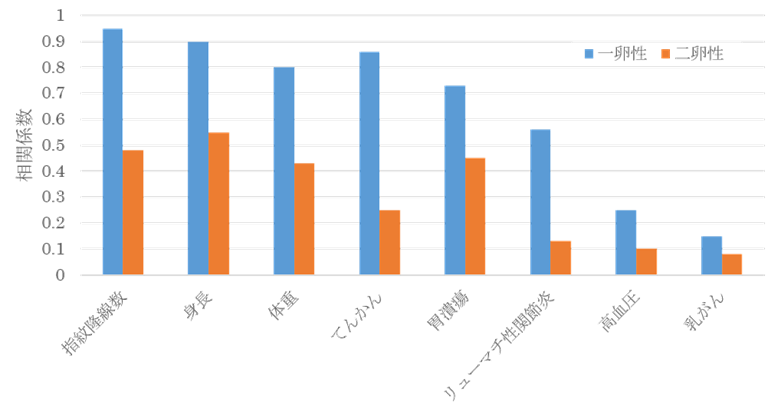

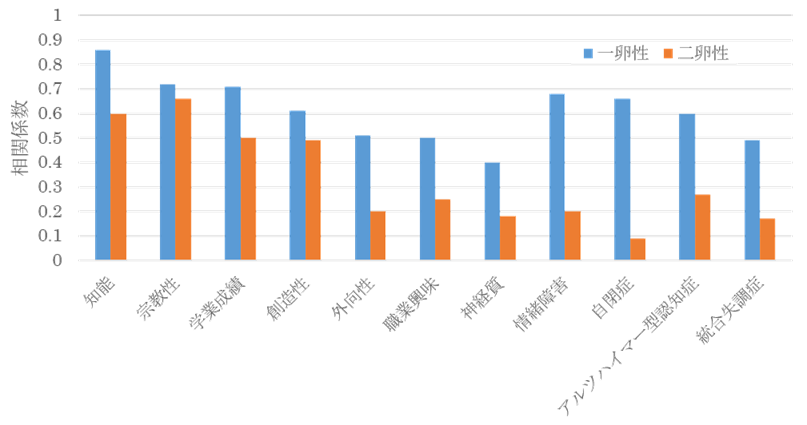

�@�̏d�̉Ƒ��I�ȗގ����́u��`�I�ȗv���v�łقƂ�ǂ����܂�A�ƒ�ł̐H�����Ȃǂ́u���L���v�̉e���͂Ȃ��A�̏d�̈Ⴂ�́u�L���v�ɂ���Ă����炳��܂��B���Ȃ킿�A�̏d�ɗ^����e���́u��`��80%�A���L����0%�A�L����20%�v�ł��B���l�̎�@�ŁA��ʒm�\��w�Ɛ��сA�ݒ�ᇂ⍂�����Ȃǂ̕a�C�A���Q�A���ǁA�A���c�n�C�}�[�A���������ǂȂǂ̐��_�����E���B��Q�ɂ��āA�ǂꂭ�炢��`���e�����Ă��邩�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B���̌��ʂ�����ƁA���ׂĂ̍��ڂňꗑ���̗ގ��x�͓��������Ă��܂����A���́u���Ă���x�����v�͂��Ȃ�قȂ�܂��B

�}.20 �g�̖ʂ���ѕa���ʂɂ�����o�����̗ގ���

�@�Ⴆ�A�ݒ�ᇂ͈�`�I�ȉe������������̂́A�ꗑ���̗ގ��x���������ɒ[�ɍ�����ł͂���܂���B����ŁA��ʂɈ�`�I�ȉe���������ƍl�����Ă���K���́A�ݒ�ᇂƔ�ׂđo�����ގ����������ƒႢ�ł��B����́A�K���������N�����̂��u�K����`�q�v���Ƃ��Ă��A���ꂪ�������邩�ǂ����́u���v�ɂ�邱�Ƃ������Ă��܂��B���Ŕ��a�����܂�̂Ȃ�A�e���ɃK���������u�K���ƌn�v���Ƃ��Ă��A�H������K���ɔz�����邱�ƂŁA�\�h�͉\�ł��B����A�o��������������ɐi�W����A�u�K���ɂȂ�Ȃ������v���ǂ̂悤�Ȃ��̂��������Ă��邩������܂���B���̂悤�ɍs����`�w�́A�������̐����̉��P�ɑ傫�ȉ\�����߂Ă��܂��B

�@����ɁA�s����`�w�ɂ�����o���������́A�u�S���ʂ̈�`�v�ɂ��Ă��d�v�Ȏ����𖾂炩�ɂ��܂����B�ꗑ���Ɠ��̑o�����̔�r�ł́A���̉e���͐g�̓I�ȕa�C�Ɠ������A��������傫���A���ǂ���Q�Ƃ��������B��Q�́A�g����̏d�����u��`�̉e���v���傫���̂ł��B�������A�S���ʂ̂��ׂĂ���`�����ł͂���܂���B�Ⴆ�A�@�����ɂ͈ꗑ���Ɠ��̈Ⴂ���قƂ�ǂȂ��A�ǂ̏@����M���邩�͈�`�ł͂Ȃ��A�u���L���v�Ō��܂邱�Ƃ������Ă��܂��B���Ȃ킿�A�e���L���X�g���k�Ȃ�A���̎q�����L���X�g����M����\���������̂ł��B���l�ɁA������u���L���v�̉e�����傫���ł����A����͎q�����e�̘b�����t��^���邩��ł��B

�}.21 �S���ʂɂ�����o�����̗ގ���

�@����ǂ��A�@���⌾�t�Ȃǂ������A�m�\��i�ɉƒ����q��Ă̂悤�ȁu���L���v�̉e���������Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���B�O�����⒲�a���A�_�o�njX���ȂǗl�X�Ȉꗑ���o�����̃p�[�\�i���e�B�̓������A�ꏏ�Ɉ�Ă�ꂽ�ꍇ�ƕʁX�Ɉ�Ă�ꂽ�ꍇ�Ŕ�r��������������܂��B����ɂ��ƁA�����ƒ�ň�����i���L���������j�o�����̑��ւ̕��ς�0.49�ŁA�قȂ���ň�����i���L�����قȂ�j�o�����̕��ς�0.5�ł����B�ƒ����q��Ă����i�ɉe������Ȃ�A�����ƒ�ň�����o�����̕����悭���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���̍��͓��v�I�ɑS���Ӗ����Ȃ��A�u�ꗑ���o�����̐��i�́A������ƒ�Ɋւ�炸�������炢�悭����v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B���i�̑��W����0.5�Ƃ������Ƃ́A���i�̔������u��`�v�Ō��܂�A�c��̔����́u���v�Ō��܂�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A�����Ō����u���v�́A�ƒ����q��ĂȂǂ́u���L���v�ł͂Ȃ��̂ł��B

�}.22 ���i�̔����́u��`�q�v�Ō��܂�

(ii)�u��`�v�Ɓu���v�̊W

���̕\.1�́A����܂ł̗l�X�ȑo��������(1958�N����2012�N�܂ł�2,748���̌���)����Â��āA�u��`�v�Ɓu���v�̊W�����^���͂������̂ł��B���^���͂́A�ߋ��ɓƗ��ɍs��ꂽ�����̌��������A1�̌����ł��邩�̂悤�ɉ�͂����@�ŁA�ʌ��������͂邩�ɐM�����̍����G�r�f���X�Ƃ���܂��B1�̌������ʂ́A����Ƃ͈قȂ�ʂ̌������ʂŔے�ł��܂����A���^���͂�ے肷��ɂ́A�w�╪��S�̂��Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŏЉ��̂́A�s����`�w�̒��ōł���K�͂ȃ��^���͂�1�ł��B

�s����`�w�ł́A�u�\�����������f�����O�v�Ƃ�����@���g���āA�u��`�v�E�u���L���v�E�u�L���v�̎O�v�f���A���ꂼ��ǂ̒��x�̊����ʼne�����邩��\���܂��B�s����`�w�̍ł������ׂ��m���́A�قƂ�ǂ̍��ڂŁu��`�v�̉e���������Ƒ傫���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�u���L���v�̉e�����قƂ�ǃ[���ɋ߂��Ƃ������Ƃł��B���{�����łȂ����E���ŁA�u�q���̐l���͎q��Ă̍I�قɂ���Č��܂�v�Ɠ��R�̂悤�ɐM�����Ă��܂��B�������A�s����`�w�́A���̏펯���ɂ߂ċ^�킵���Ƃ̖c��Ȓm����ςݏグ�Ă��܂����B�قƂ�ǂ̌����ŁA�p�[�\�i���e�B�ɂ����鋤�L����(�ƒ����q���)�̉e���́A��`��L���Ɣ�ׂĂ��Ȃ菬�����̂ł��B

�\.1�ɂ��ƁA�u��`�v�̉e���́A������Ƃ���ɋy��ł��܂��B���̈�`���́A���y�I�˔\��92�����猾�ꐫ�m�\��14%�܂ŗl�X�ł��B�������A����ȏ�ɋ��������̂́A�قƂ�ǂ̍��ڂŁu���L���v�̉e�����[���i����s�\�j�Ƃ���Ă��邱�Ƃł��B�Ⴆ�A�_���I���_�\�͂��ʒm�\�ɂ����āA�u���L���v�̊�^�x�̓[���ł��B���y�A���p�A���w�A�X�|�[�c�A�m���Ȃǂ̍˔\���A��͂�u���L���v�̊�^�x�̓[���ł��B�ƒ����q��Ă��q���̔F�m�\�͂ɉe����^����̂́A�q�����e�̌��t��^���錾�ꐫ�m�\�����ł��B�����������ʂ́A�w�K�����łȂ��A���i�ł������ł��B�l�i��V�K���Nj��A���Q����A��V�ˑ��A�Ŏ��A���Ȏu���A�����A���̒��z�ɕ��ނ��āA��`�Ɗ��̉e���ׂ�ƁA�u��`���v��30�`50�����x�ŁA�c��͂��ׂāu�L���v�Ő����ł��܂��B���l�ɁA���ǂ�ADHD(���ӌ��ב�������Q)�Ȃǂ̔��B��Q�ł��A�u���L���v�̉e���͌v���ł��Ȃ��قǏ������ł��B����ɁA�j�炵��(�j����)�⏗�炵��(������)�Ƃ������������ɂ��A�u���L���v�͉��̉e�����^���Ă��܂���B

�\.1 �u��`�v�Ɓu���v�̊W

|

|

|

��`�� |

���L�� |

�L�� |

|

�F�m�\�� |

�w�Ɛ��� |

55% |

17% |

29% |

|

�_���I���_�\�� |

68% |

�\ |

31% |

|

|

���ꐫ�m�\ |

14% |

58% |

28% |

|

|

��Ԑ��m�\ |

70% |

�\ |

29% |

|

|

��ʒm�\ |

77% |

�\ |

23% |

|

|

���i |

�_�o�njX�� |

46�� |

�\ |

54% |

|

�O���� |

46�� |

�\ |

54% |

|

|

�J���� |

52% |

�\ |

48% |

|

|

���a�� |

36% |

�\ |

64% |

|

|

������ |

52% |

�\ |

48% |

|

|

�V��Nj� |

34% |

�\ |

66% |

|

|

���Q��� |

41% |

�\ |

59% |

|

|

��V�ˑ� |

44% |

�\ |

56% |

|

|

�Ŏ� |

37% |

�\ |

63% |

|

|

���Ȏu�� |

49% |

�\ |

51% |

|

|

���� |

47% |

�\ |

53% |

|

|

���Ȓ��z |

41% |

�\ |

59% |

|

|

�˔\ |

���� |

80�� |

�\ |

20% |

|

���y |

92% |

�\ |

8% |

|

|

���p |

56% |

�\ |

44% |

|

|

���M |

83% |

�\ |

17% |

|

|

�O���� |

50% |

23% |

27% |

|

|

�`�F�X |

48% |

�\ |

52% |

|

|

���w |

87% |

�\ |

13% |

|

|

�X�|�[�c |

85% |

�\ |

15% |

|

|

�L�� |

56% |

�\ |

44% |

|

|

�m�� |

62% |

�\ |

38% |

|

|

�Љ�I�ԓx |

�������� |

31�� |

�\ |

69% |

|

��ʓI�M�� |

36% |

�\ |

64% |

|

|

���Ў�`�I�`����` |

33% |

�\ |

67% |

|

|

������ |

�j�����i�j���j |

40�� |

�\ |

60% |

|

�������i�j���j |

39% |

�\ |

61% |

|

|

�j�����i�����j |

47% |

�\ |

53% |

|

|

�������i�����j |

46% |

�\ |

54% |

|

|

���B��Q |

���ǁi�e�]��E�j���j |

82�� |

�\ |

18% |

|

���ǁi�e�]��E�����j |

87% |

�\ |

13% |

|

|

ADHD |

80% |

�\ |

20% |

|

|

�����ˑ� |

�A���R�[������ |

54% |

14% |

33% |

|

�i���i�j���j |

58% |

24% |

18% |

|

|

�i���i�����j |

54% |

25% |

21% |

�Ȃ��A�����ł����u��`���v�Ƃ����̂́A�W�c���x���̂��̂ł���A�l�ɓ��Ă͂߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B�Ⴆ�A�u��ʒm�\�̈�`����77���v�Ƃ����̂́A��ʒm�\�̂���77%���u��`�v�Ő����ł��A�c���23%���u���v�Ő����ł���Ƃ������Ƃł��B��ʒm�\�̈�`����77%�Ƃ������Ƃ́A�u�m�\�̍����e����77%�̊m���Œm�\�̍����q�������܂�A23%�̊m���Œm�\�̒Ⴂ�q�������܂��v�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B��DNA�̃����_���ȑg�ݍ��킹�Ȃ̂ŁA���e�̈�`�I��������A�ǂ̂悤�Ȏq�������܂��̂������O�ɒm�邱�Ƃ͂ł��܂���B�Ƃ͂����A�u��`���v�������قǁA��`�I�ȗv�����傫����p���邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�q�����e�Ɏ��Ă���̂́A�u��`�q�v�����L���Ă��邩��ł��B�S���I�`����g�̓I�`���̗������A�����悤�Ɉ�`�̉e�����Ă���Ƃ������Ƃ́A�ꗑ���o�����̗ގ��������Ƃ��Ƃ����o�����̗ގ��������邱�Ƃ�������炩�ł��B�q���̌���\�͂́A�ƒ����q��Ă̂悤�ȁu���L���v�ł͂Ȃ��A�啔���͎q���́u��`�q�v�Ɓu�L���v�̑��ݍ�p�ɂ���āA��ɍ���Ă����܂��B�����āA���̉ߒ��ɐe�͂قƂ�lje����^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�����ƒ�ň�����ꗑ���o�����ł��A���������t���Ȃ����炢��������ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��̂́A�ǂ�Ȏq���ł����ׂĂ̊������L�����ł͂Ȃ�����ł��B�q���̌���\�͂��ǂ��Ȃ邩�́A�܂��u��`�q�v�Ƃ����y�䂪�����āA���Ƃ͎�Ɂu�L���v�Ō��肳��܂��B���ꂪ�c��ȑo�����������瓱�����m���ł���A���̂悤�ȁu�s����`�w�̎O�����v�Ƃ��ėv��Ă��܂��B

�s����`�w�̎O����

|

�@ �q�g�̍s�������͂��ׂĈ�`�I�ł���i��`�̕��Ր��j �A �����ƒ�ň�Ă�ꂽ�e���͈�`�q�̉e����菬�����i���L���̊��j �B ���G�ȃq�g�̍s�������̂���̂��Ȃ�̕�������`�q��Ƒ��ł͐����ł��Ȃ��i�L���̗D�z���j |

(5) �q���ɂƂ��ĂȂ��u�L���v����Ȃ̂��H

�@���̒��ɂ́A��������̎q��Ė{���o����Ă��܂��B�u�~�~�����Ƃ��ɂ́A�����ƖJ�߂�悤�ɂ��܂��傤�v�ȂǁA�l�X�Ȏq��ăe�N�j�b�N���Љ��Ă��܂����A���������q��ăe�N�j�b�N�̌��ʂ́A�s����`�w�̗��ꂩ��l����ƁA���܂���҂ł��܂���B�s����`�w�̌������瓱���o���ꂽ�d�v�Ȓm����1�́A�l�̌`���̂قƂ�ǂ́u��`�v�Ɓu�L���v���琬�藧���Ă��āA�ƒ����q��ĂȂǂɂ��u���L���v�̉e���͂قƂ�nj����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�A�����J�̔��B�S���w�҂̃W���f�B�X�E���b�`�E�n���X�́A�q���̐l�i�`���ɂ����ďd�v�Ȃ̂́u�w�Z��n���̗F�B�W�c�v���Əq�ׂāA�u�q��Ă̓w�͂ɈӖ��͂Ȃ��̂��v�Ƃ̘_���������N�����܂����B�����̐S���w�́u�c�����̎q��Ă��q���̐��i�����v���ƂR�̑O��Ƃ��Ă��܂������A�n���X�͂����^��������ے肵���̂ł��B

�}.23 �q��ẮA�q���̌���\�͂ɂقƂ�lje�����Ȃ�

�@�q�������̐l�i�`���ɂƂ��āA�Ȃ��u�F�B�W�c�i�s�A�O���[�v�j�v���d�v�Ȃ̂ł��傤���H�������l�Ԃ̐�����S���𗝉����邽�߂ɂ́A��̏W���������c��̓��̒��ɓ��荞�ޕK�v������܂��B�z�����̐l�ނ͍�����200���N�O�ɒa�����A�l�ނ͂قڑS���j��ʂ��Ď�̏W���ł����B�������ɂ߂�i���S���w�̕���ł́A�l�Ԃ̈ӎ���s���́A���R�����ɂ���āu200���N�ȏ㑱�������Ί펞��̊��v�ɍœK������Ă���ƍl���܂��B����́A��`�I�ȕψق��ɂ߂Ă������Ƃ����N����Ȃ����߂ŁA����l�̈�`�q�́u���Ί펞��̐l�ށv�ƂقƂ�Ǖς��܂���B�����l����A�������͈�`�I�Ɂu200���N�ȏ㑱�������Ί펞��̊��v�ɍœK������Ă���͂��ł��B

�������͖��ӎ��̂����ɁA�u�_�k�Љ�v��u���j����v����ɐl�Ԃ𗝉����悤�Ƃ��܂����A�_�k���n�܂����̂�1���N�قǑO�ŁA���j�Ɏ����Ă�2���N���x�����k��܂����B���������N���́A�������̑c�悪��ƍ̏W�����ĉ߂������c��Ȏ��ԂƔ�ׂ�A�ق�̈�u�ɉ߂��܂���B�l�ނ̗��j�̂�����200���N�́u���Ί펞��v�ł���A�������̌��݂̎Љ�I������S���I�����̑����́A�_�k�ȑO�̂��̒������Ԃɐi�����܂����B���Ί펞��ɂ�����l�ނ̑c��́A�����W�𒆐S�Ƃ������W�c���`�����A�H�������߂Ĕ��Z�����𑗂��Ă����ƍl�����Ă��܂��B���̂悤�Ȋ����A�i���S���w�ł́u�i���K�����v�ƌĂ�ł��܂��B

�}.24 �z�����̐l�ނ͍�����200���N�O�ɒa������

�l�ގj�Łu�q��āv�̑�������������悤�ɂȂ����̂́A�j�Ƒ������i�݁A���炪�����̐��������E����悤�ɂȂ����ߑ�ȍ~�ł��B����ȑO�̎q�������́A���ю�̌Z��o���̉Ƒ��Ɠ�������Ȃǂ̑�Ƒ��ň炿�A�e�͋���̂��ƂȂNjC�ɂ����Ă��܂���ł����B�s����`�w�ɂ�����o���������ŕ����������Ƃ́A�e���u�q��āv�ɂ���Ď����̎q�ɉe����^�����邱�Ƃ́A���ꐫ�m�\��A���R�[���ƃ^�o�R�̈ˑ��ǂ��炢�ł���Ƃ������Ƃł��B�l�Ԃ̐Ԃ�V�́A���Ί펞��̐i���K���������т邽�߂́u�헪�v���O�����v�������Đ��܂�Ă��܂��B���e�Ǝq�������̊j�Ƒ��ň炿�A�c�t���E�ۈ牀�ŗc��������A�������Z�����w�܂ŕ���������悤�v���O��������Ă����ł͂Ȃ��̂ł��B

�}.25 �^�o�R�̈ˑ��ǂ͐e�̉e������Ƃ���Ă���

�@�Љ�I�ȓ����ł���q�g�����̚M���ނƑ傫���قȂ�̂́A���͂ȓ��������ɂ߂Ē������Ƃł��B���㏭�Ȃ��Ƃ�1�N�Ԃ́A��e���W���I�ɗ{�炵�A�������Ȃ��Ǝ���ł��܂��܂��B�����āA��e�͂܂����̎q�悤�Ǝv���Ă��A�܂�10�J���̔D�P���Ԃ�K�v�Ƃ��܂��B��e�͑ٓ��Ŏq�������Ȃ�̑傫���܂ň�Ă��A�Y�܂ꂽ�q��������ɚM�����Ĉ�Ă�ȂǁA�ɐB�ɑ傫�ȃR�X�g���Ă��邩��A�Y�܂ꂽ�q�����ł��邾����Ɉ�Ă悤�Ƃ���͂��ł��B�i���_�I�Ɍ����A���ꂪ�q���ɕ�e�����������������R�ł��B�������A���̈���ł��̎q���ɂ͌Z��o������A�������Ԃ��I���܂��D�P�ł��邩��A�Z��o����1�l������Ԃ��������ɂ͂����܂���B��e�̐i���_�I�ȍœK�헪�́A�ł��邾�������q���݁A���l�����Ă������Ƃł��B���Ί펞��́A���c���̎��S�����ɂ߂č�����������A1�l��2�l�̎q���ɂ��ׂĂ̎q��Ď����𓊓�����j�Ƒ��^�̐헪�͂��蓾�܂���ł����B���{�ł���O�܂ł́A�Z��o����10�l�߂������Ƒ����������Ȃ������̂ł��B

�}.26 ��O�܂ł́A���{�ł͑�Ƒ��͒������Ȃ�����

�@���Ί펞��̐i���K�����ł́A��e�͐V�������܂ꂽ�Ԃ�V�Ɏ肪�����邩��A�������I�����q�����ȑO�Ɠ����悤�ɐ��b���邱�Ƃ��ł��܂���B���Ί펞��̐��������ǂ̒��x���������̂ł��������͏�������܂����A�W���̋ߕӂł̖̎��Ȃǂ̍̏W������̂������̎d������������A�q��ĂɊ����鎞�Ԃ͌����Ă����ł��傤�B���������������l������A���������I�����q���́A�e�̐��b���Ȃ��Ă������Ă�����悤�ɁA�\�߃v���O��������Ă���͂��ł��B�������A2��3�̎q�����A������l�Ő����Ă�����͂�������܂���B�e���V�������܂ꂽ�햅�̐��b�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ȃ�A�N�����������Ȃ���Ȃ�܂���B���Ί펞��̐l�X�́A�����̏W���ŕ�炵�Ă���A���ꂪ�ł���̂͌Z�o���N��̂��Ƃ������������܂���B

�@���Ί펞��̐i���K�����ɂ����ẮA���������I�����q���͏W���̈�p�ŁA�Z�o�₢�Ƃ������ƈꏏ�ɒ������Ԃ��߂����Ă����͂��ł��B���e�́A�H����Q��ꏊ�Ȃǂ̍Œ���̐���������Ă���邾���ł��B�܂�A�q���ɂƂ��Ď����I�ɏd�v�Ȃ̂́A�e�Ƃ̉�b�ł͂Ȃ��A�q���������m�̃R�~���j�P�[�V�����Ȃ̂ł��B�q������̂��Ƃ��v���o���A�N�ł����ӂ���ł��傤���A�e�̉e�����傫���̂͗c�����܂łŁA���w�N���w�N�ɂȂ�ΗF�B�Ƃ̕t�������̕����厖�ɂȂ�A�v�t�����߂���ΐe�̐����Ȃǂǂ��ł��悭�Ȃ���̂ł��B���̂悤�ɍl����A�q���̐����ɓ������āA�ƒ����q��ĂȂǂ́u���L���v�̉e�����قƂ�nj����Ȃ����R��������܂��B�v�t�����}����܂ł́A���́u�F�B�̐��E�i�L���j�v���q�������ɂƂ��Ă��ׂĂȂ̂ŁA�ƒ�ł̖����F�B�W�c�Ƃ̖��d�������悤�ɂȂ�܂��B�q�����e�ɔ��R����̂́A�������Ȃ���Β��ԊO��ɂ���A�����ʂ�u����Łv���܂�����ł��B

�}.27 �q���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́A�e�Ƃ̉�b�łȂ��q���������m�̃R�~���j�P�[�V�����ł���

�@�q���͗F�B�W�c�Ƃ����u�L���v�̒��ŁA�������W�c�ƈ�̉�����Ɠ����ɁA�W�c�̒��ł̖���(�L�����N�^�[)�����߂āA������ڗ�������Ƃ������G�ȃQ�[�������Ă��܂��B�A�����J�̔��B�S���w�҂ł���W���f�B�X�E���b�`�E�n���X�́A�u�L���Ƃ͎q���W�c�̒��ł̖����̂��Ƃ��v�Əq�ׂĂ��܂��B�q�������͊F�A�O���[�v�̒��Ŗڗ��Ă�悤�ɁA���������ӂȂ��Ƃ���낤�Ƃ��܂��B����̓X�|�[�c�ł�������A�̂�_���X�ł�������A���������肷�邩������܂��A���������˔\�́u��`�v�̉e���������Ă��܂��B�q���̃p�[�\�i���e�B�́A��`�I�ȗv�f��y��Ƃ��āA�F�B�W(�L��)�̒��ō���Ă����̂ł��B�ߔN�̍s����`�w�̌����ɂ��ƁA��`�̉e���͔N����d�˂邲�Ƃɑ������Ă������Ƃ��������Ă��܂����A����͈�`�I�ȗv�f���p�[�\�i���e�B�̓y��ƂȂ��Ă��邽�߂ł��傤�B���̂悤�ɍl����ƁA�ʁX�Ɉ�Ă�ꂽ�ꗑ���o�������Ȃ��悭���Ă���̂��A���̗��R��������܂��B�ꗑ���o�����́A�S������̈�`�q�������Ă���̂�����A���Ƃ��ʁX�̉ƒ�ň�����Ƃ��Ă��A�����悤�ȗF�B�W(�L��)�����A�����悤�Ȗ�����I������\���������ł��傤�B��`�I�ȓK���ƔL���������Ȃ�A���̑��ݍ�p�ɂ���āA�Z��̃p�[�\�i���e�B���ł��オ�����Ƃ��Ă��A����s�v�c������܂���B

�}.28 �W���f�B�X�E���b�`�E�n���X�́A�e�͎q�̔��B�ɂƂ��čł��d�v�ȗv���ł���Ƃ����M�O��ᔻ���A�_���������N������

�@�ƒ����q��Ă��d�v�łȂ��Ƃ���A�e���q���ɑ��Ă��邱�Ƃ́A�ǂ�Ȃ��Ƃ�����ł��傤���H�F�B�W(�L��)���q���̐l���Ɍ���I�ȉe�����y�ڂ��̂Ȃ�A�e�̈�Ԃ̖����́A�q���̎����Ă���u�˔\�̉�v��E�܂Ȃ��悤�Ȋ���^���邱�Ƃł��B�q��Ė{�̃p�^�[���ʂ�ɁA�N�ɂł����Ă͂܂鋳�ȏ��̂悤�Ȋւ���������̂ł͂Ȃ��A�������o�Ă����o���ɍ��������l�ςɊ�Â��āA�q���̒��ɂ���`����������悤�A�w�͂��邱�Ƃ���ł��B�q���̒m�I�\�͂�L�������ɂȂ�A�悢���т���邱�Ƃ������߂̗��R�ɂȂ�Ȃ��w�Z(�L��)��I���ׂ��ł��B���l�Ɍ|�p�I�˔\��L�������̂Ȃ�A���ς��ł������̂ɂ��ꂽ��A���ԊO��ɂ��ꂽ�肵�Ȃ������K�v�ł��傤�B�������A�L���Z�Ɏq������ꂽ�Ƃ��Ă��A�����łǂ̂悤�ȗF�B�W��I�сA�ǂ̂悤�Ȗ����������邩�ɁA�e��������邱�Ƃ͂ł��܂���B�q���͖��ӎ��̂����ɁA�����̈�`�I�ȓ������ő���Ɋ������Ėڗ��Ƃ��Ƃ��܂����A����͑����ɋ��R�ɍ��E�����̂ł��B

���G�n�ɂ����ẮA�����l�������ς��������ł��A�S����������ʂݏo���悤�ɂȂ�܂��B�l�Ԃ̊ϑ��ɂ͕K���덷�������邽�߁A���S�ɐ��m�ȏ�����Ԃ�m�邱�Ƃ͂ł��܂���B���̏�����Ԃɑ��݂���덷���A���Ԍo�߂ɏ]���đ啝�ɑ�������A�����ł��Ȃ��قǑ傫�ȍ��ނƎw�E�����̂��A�C�ۊw�҂̃G�h���[�h�E���[�����c�ł����B�������ۂ����S�ɉ𖾂��Ă��A������\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂͂��̂��߂ŁA�u�u���W���Œ����H�����ƁA�e�L�T�X�ŗ������N����v�Ƃ������ӓI�Ȍ����������u�o�^�t���C���ʁv�ł��B�l�i�`�����̈�`�Ɗ��̊W���A����Ɏ��Ă��邩������܂���B�X�|�[�c�����ӂł��A�F�B�O���[�v�̒��Ɏ�����肸���Ɩ싅�̏�肢�q������A�ʂ̋��Z�i�T�b�J�[��e�j�X�j���D���ɂȂ�ł��傤�B�������ĉ̂���肭�Ȃ��Ă��A�F�B�ɂ����J�߂��Ă���A�̎��ڎw���悤�ɂȂ邩������܂���B�ŏ��͂킸���Ȉ�`�I�K���̍������Ȃ��Ƃ��Ă��A�F�B�W�̒��ł��̈Ⴂ����������A������Ƃ������R�ŁA�q���̐l���̌o�H�͑傫��������Ă����̂ł��B

�E�Q�l����

1) �������N�u���{�l��9�����m��Ȃ���`�̐^���vSB�N���G�C�e�B�u�������(2016�N���s)

2) �������N�u�s���̈�`�w�\�ӂ��������̃G�r�f���X����v���{�����l�ފw�22(2),107-112,2017

3) �Ȋw�̓䌟�؈ψ���u���ꂽ�Ȋw�����v�ʐ}��(2016�N���s)

4) �|���O/�ێR�Ďj �����u�܂��N�������Ă��Ȃ� �Ȋw�̖��������v�������KADOKAWA(2014�N���s)

5) �k��u�����Ă͂����Ȃ� �c��������^���v�V����(2016�N���s)

6) �k��u�����Q�[�Љ�v���w��(2021�N���s)

7) �����B�uDr.�����̖���Ȃ��قǖʔ����Ȋw�̂͂Ȃ��v���o�o��(2013�N���s)

8) ���{���w��y���u[�����] [�Ȋw�̓�]�������t�@�C���vPHP������(2013�N���s)

9) ���J��p�S�u�ʔ����Ė���Ȃ��Ȃ鐶���w�vPHP������(2014�N���s)

10) �R���K�v�u���Ȃ��������낭�Ȃ�12�b�v��g���X(2001�N���s)

11) Yuval Noah Harari ��/�ēc�T�V ��u�T�s�G���X�S�j�i��j�\�����̍\���Ɛl�ނ̍K���v�͏o���[�V��(2016�N���s)